지난달 26~28일 열린 모바일월드콩그레스(MWC)19 상하이 전시회에서 관람객 이목을 집중시킨 주인공은 '오포'였다. 전시 규모는 화웨이가 압도했지만 관람객은 오포가 선보인 스마트폰에 집중했다.

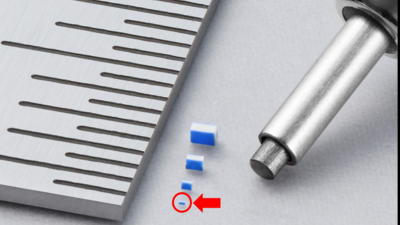

오포는 화면 아래에 전면 카메라를 숨기는 '언더스크린카메라(USC)'로 완전한 풀스크린을 구현한 스마트폰 시제품을 세계 처음 공개했다.

화면을 일부 가리는 노치·홀은 물론 조잡한 팝업 모듈도 없다. 통화 스피커까지 얇게 만들어서 베젤 쪽으로 밀착시켰다. 최신 스마트폰조차 구형으로 보이게 하는 자태(?)에 관람객들은 연방 감탄사를 쏟아냈다.

오포는 비보와 더불어 떠오르고 있는 중국 스마트폰 제조사다. 각종 드라마와 예능 프로그램에 간접광고(PPL)를 적극 펼치는 등 전략 공세로 내수 시장에서 상당한 인지도와 점유율을 쌓아올렸다. USC를 비롯해 온스크린 지문인식 등 다양한 기술을 선제 도입하며 나름의 혁신도 지속하고 있다.

중국 스마트폰 제조사는 기술력은 물론 글로벌 시장 점유율에서도 두각을 보이고 있다. 그러나 우리나라는 이들을 여전히 평가 절하한다. 가격만 저렴할 뿐 완성도가 낮고, 선도 기업의 기술과 디자인을 벤치마킹하는 카피캣에 불과하다고 깎아내린다. 삼성전자, LG전자도 할 수 있지만 안 하고 있을 뿐이라는 변명 아닌 변명으로 위안 삼는다.

중국 스마트폰 시장은 과거 우리나라 피처폰 시절에 많은 휴대폰 제조사가 각축전을 벌이던 상황을 연상케 한다. 다양한 휴대폰 제조사가 치열한 경쟁을 펼치며 새로운 기술을 앞 다퉈 도입하던 시절이다.

돌이켜보면 생경한 아이디어도 많고, 어설픈 '세계 최초'도 적지 않다. 경쟁에서 살아남고, 애플의 카피캣이라는 비아냥을 극복하고 세계 스마트폰 시장에 우뚝 선 게 지금의 삼성전자다.

물론 중국 스마트폰은 갈 길이 멀다. 하드웨어(HW) 완성도와 성능은 차치하더라도 소프트웨어(SW)와 사용자환경(UI) 측면에서 미흡한 부분도 많다. 그러나 아이폰XS(텐에스)를 오래된 구형으로 느껴지게 만든 오포 시제품을 보자, 더 이상 '카피캣'이라는 단어가 떠오르지 않는다.

박정은기자 jepark@etnews.com