이윤호 지식경제부 장관이 최근 한국전력공사의 일부 민영화를 암시하는 발언을 하면서 한전 민영화 작업에 가속도가 붙었다.

한전원자력원료를 제외한 한전의 3개 계열사의 민영화가 유력시되며, 전기 판매 부문의 민영화도 검토중인 것으로 알려졌다. 판매 부문의 민영화에 대해선 학계와 업계의 찬반 의견이 팽팽, 논란이 예상됐다.

25일 지경부와 관련 업계에 따르면 정부는 10개 자회사 및 그룹사 중 한전KPS, 한국전력기술, 한전KDN의 3사 민영화를 우선 추진할 것으로 알려졌다. 발전설비 설계용역, 전력설비 정비 및 보수 등 업무 영역이 ‘발전, 송전, 배전’이라는 한전의 주요 업무와 연관성이 적은데다 자본금도 가장 크다는 한전KDN이 640억원에 불과해 상대적으로 매각이 쉽다는 판단이다.

발전사 민영화는 난항을 겪을 전망이다. 발전회사가 보유한 발전설비가 정해진 특성상 수익성을 높이기가 쉽지 않으며 최근 원유 및 무연탄 가격도 지속적으로 상승하기 때문이다. 한전 관계자는 “남동발전의 경우 발전설비용량은 가장 작지만 무연탄, 중유 발전 비율은 가장 높다”며 “유가가 상승하면 손해볼 게 뻔해 인수하려는 민간사업자를 찾을 수 있겠냐”고 되물었다.

관심은 발전이 아니라 판매 부문이다. 한전의 배전(판매)시스템 독점이 비효율을 야기해 판매를 회사로 분할해 경쟁을 도입해야 한다는 주장이 한전 바깥에서 끊임없이 제기됐다.

하지만 수익이 낮으면서도 비용은 많이 드는 농어촌, 산간오지 지역에 대한 투자가 줄어들 수 있다는 우려가 만만찮다. 최용혁 전국전력노조 대외협력국장은 “민간사업자가 배전망 투자를 안하면 자연스레 전기료가 높아지며, 전기라는 하나의 유기적인 흐름에 관여하는 주체가 늘어나는 것도 적절치 않다”며 “사고 발생시 사업자 간 책임전가 문제도 불거질 것”이라고 말했다.

에너지경제연구원은 지난 3월 ‘전력시장 에프티에이(FTA) 대응방안-지배구조를 중심으로’라는 연구에서 우리나라와 유사한 방향의 전력산업구조개편을 추진한 영국을 예로 들며 반드시 민영화를 전제할 필요가 없다고 지적했다. 영국은 구조개편 뒤 발전과 판매회사를 소유한 외국 종합에너지 기업이 전체 에너지 산업을 지배하는 현상이 발생했다는 주장이다.

어떤 방식일지라도 한전의 구조를 바꾸야 한다는 목소리는 여전히 높다. 김대욱 숭실대 교수는 최근 전력산업 구조개편 관련 논문을 통해 “전력산업의 구조개편이 발전회사의 효율적 투입요소 사용에 기여했다”며 “전력산업 경쟁력 제고를 위해 구조개편 방향을 조속히 결정하고 일관성 있게 시행하려는 노력이 중요하다”고 주장했다.

최순욱기자 choisw@

전자 많이 본 뉴스

-

1

테슬라 '뉴 모델Y'에 차세대 2170 탑재…韓 소재 수혜 기대

-

2

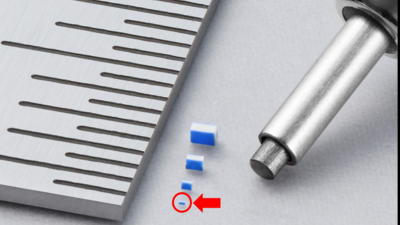

'안방 다 내줄 판' 韓 부품, 갤럭시S25서 줄줄이 밀렸다

-

3

美, AI 칩 수출규제 전세계로 확대…韓 면제 국가 포함

-

4

[CES 2025] 문혁수 LG이노텍 대표 “유리기판 무조건 해야…올해 말 시생산 시작”

-

5

[CES 2025]한국의 '혁신 떡잎' 가능성 보여줬다

-

6

美 퀄컴에서 CDMA 기술료 1억 달러 받아낸 정선종 前 ETRI 원장 별세

-

7

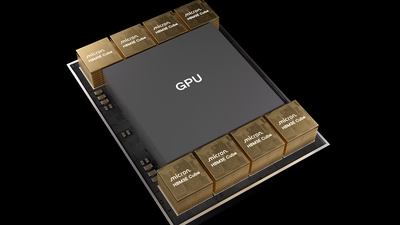

美 마이크론 HBM3E 16단 양산 준비…차세대 HBM '韓 위협'

-

8

韓·中 로봇청소기 대전 예고

-

9

[CES 2025]AI가 바꾼 일상 한 곳에…'AI 로봇' 격전지로 부상

-

10

이녹스첨단소재, 수산화리튬 공장 가동 연기…전기차 캐즘 여파

브랜드 뉴스룸

×

![]()