KAIST 윤동기 교수팀 개발

그림 그리듯 붓으로 바르면

얼룩말처럼 무작위 패턴 형성

디지털 코드로 변환…보안성↑

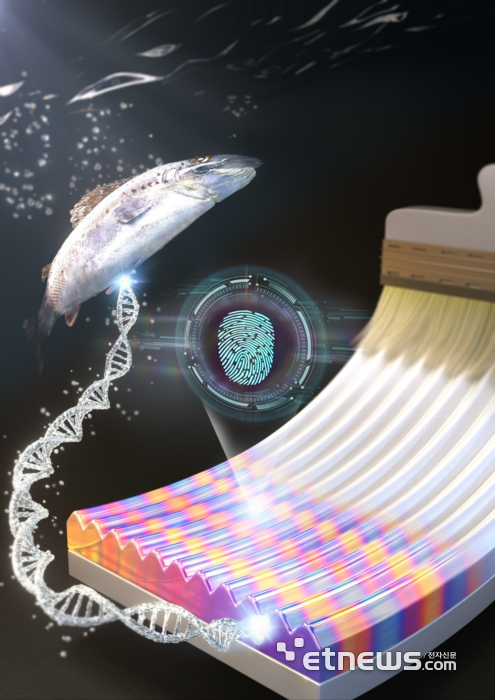

우리 연구진이 자연의 무작위성으로 강력한 보안성을 이룬 유기물질 기반 보안 인증 원천기술들을 개발했다. 그림을 그리듯 위조 방지 기술을 구현하고, 이를 디지털 코드로 변환해 활용하는 식이다.

한국과학기술원(KAIST·총장 이광형)은 윤동기 화학과 교수팀이 연성 소재 자기조립 시 무작위 패턴으로 이같은 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

연성 소재 자기조립 과정에서 자발적으로 발생하는 패턴을 활용하면, 마치 사람 지문처럼 복제가 불가능한 보안 기능을 이룰 수 있다는 것이다. 연구팀은 두 가지 방법을 개발했다.

첫 번째 방법은 액정물질을 이용한 것이다. 액정물질이 패턴 기판 속에 갇혀있을 때 미로와 같은 구조체가 형성되는데 이때 오른쪽으로 트인 구조를 0, 왼쪽으로 트인 구조를 1로 정의할 수 있다. 연구팀은 이를 머신러닝 객체 인식으로 0과 1의 디지털 코드로 변환해 지문과 같은 역할을 할 수 있다고 밝혔다.

기존 복잡한 반도체 패턴 없이 핸드폰 카메라 정도 해상도로 관찰할 수 있어 비전문가도 사용할 수 있고, 반도체 칩을 이용한 방법 대비 쉽게 정보를 재구성할 수 있다.

두 번째 방법은 연어 추출 DNA를 이용하는 것이다. 이 DNA를 물에 녹여 붓으로 바르면 마치 얼룩말 무늬와 같은 무작위 패턴을 형성하는데, 이때 지문 구조 특징인 ‘능선 끝’과 ‘분기점’도 나타난다. 이 또한 0과 1로 정의해 디지털화를 할 수 있다.

연구팀은 기존 지문 인식 기술을 이 패턴에 적용해 인공지문과 같이 사용했다. 다양한 색을 넣을 수 있어 새로운 보안 잉크로도 사용할 수 있다.

연구팀이 개발한 보안기술은 간단한 유기 물질만 사용하고 공정이 단순해 저비용으로 쉽게 보안 코드를 제작할 수 있다. 제조자 목적에 따라 원하는 모양과 크기로 만들 수 있을 뿐만 아니라 형성 패턴이 모두 달라 높은 보안성을 보인다.

윤동기 교수는 “자기조립 시 발생하는 자연의 무작위성을 받아들여 제조자조차 복제할 수 없는 패턴을 제작한 것”이라며 “자연계에 존재하는 수많은 무작위성을 보안 시스템에 적용하는 기술 초석이 될 것”이라고 말했다.

김영준 기자 kyj85@etnews.com