국내 바이오·제약 벤처 상당수가 성장 잠재력은 높지만, 외형 확대에는 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 매출 1000억원을 넘긴 업체가 손에 꼽을 정도로 타 산업과 비교해 성장 속도가 더디다. 오랜 연구개발(R&D)이 수반되는 업종 특성에 기인하지만, 외형 확대를 위해서는 혁신 기술 확보와 글로벌 진출에 좀 더 적극적이어야 한다는 지적이 뒤따른다.

15일 벤처기업협회에 따르면 지난해 국내 벤처 인증을 받은 바이오·제약 기업 중 매출 1000억원 이상인 곳은 10곳에 불과하다. 최근 주목받은 바이오 영역에 국한할 경우 셀트리온 단 한 곳 뿐 이다.

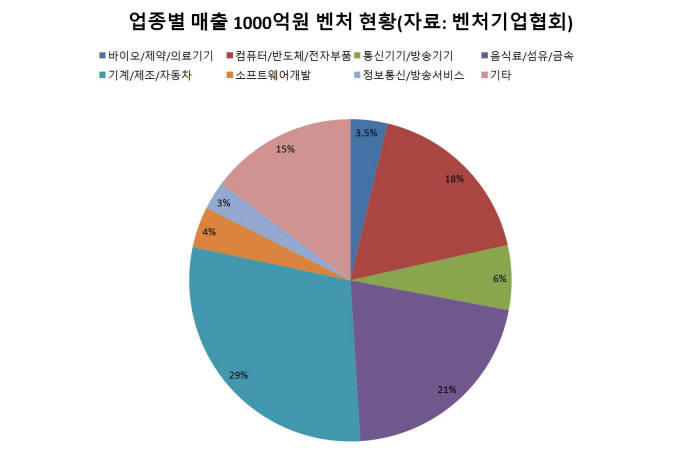

지난해 `1000억 클럽`에 가입한 벤처 기업은 총 474개다. 평균 매출액은 2129억원이며, 영업이익과 순이익은 각각 160억원, 111억원으로 나타났다. 업종별로는 기계·제조·자동차가 135곳으로 가장 많았다. 음식료·섬유·금속이 97곳, 컴퓨터·반도체·전자부품 82곳, 소프트웨어 개발 19곳, 통신·방송기기가 30곳으로 뒤를 이었다.

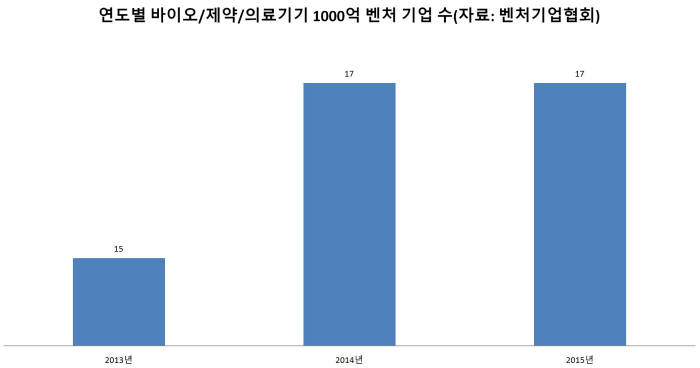

바이오·제약·의료기기 등 의료분야는 지난해 17곳이 1000억 클럽에 이름을 올렸다. 전체 `1000억 벤처` 중 3.5%에 불과하다.

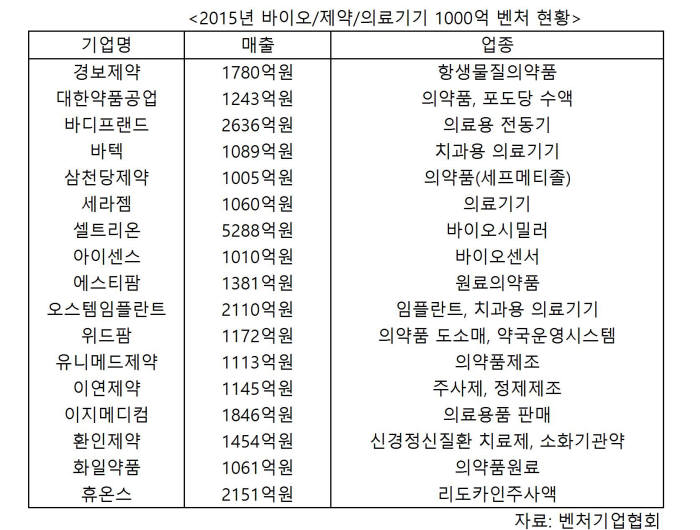

바이오 분야에서는 셀트리온(5228억원)이 유일하게 포함됐다. 경보제약(1689억원), 대한약품공업(1241억원), 삼천당제약(1005억원), 에스티팜(1381억원) 등 제약업체가 9곳이다. 바텍(1089억원), 아이센스(1010억원), 세라젬(1060억원), 오스템임플란트(2110억원), 이지메디컴(1846억원) 등 의료기기 및 의료용 솔루션 기업이 7곳이다.

2014년과 비교해서 기업 수가 같다. 2014년 1000억 바이오·제약·의료기기 벤처기업 수는 총 17곳이다. 바디프랜드, 바텍, 삼천당제약, 아이센스, 에스디팜, 파일약품 등 6개 기업이 신규로 가입했지만, 6개 기업이 탈락하며 전체 기업 수는 변화가 없다. 2013년(15곳)과 비교해서는 2개 기업만 늘었다.

타 산업과 비교해 바이오·제약 분야 `1000억 벤처` 수가 적은 것은 업종 특성에 기인한다. 의약품 개발은 최소 10년 이상 R&D를 거쳐야 상업화가 가능하다. 투입되는 비용도 평균 1조원에 달한다. 진단시약, 의료 기기 등도 기술 확보를 위해서는 시간이 걸린다.

우리나라에서 바이오·제약 산업 투자가 본격화된 시점은 2000년대로 추정한다. 셀트리온, 한미약품 등 대표 바이오·제약 기업도 지난해부터 기술수출, 허가와 같은 성과를 내기 시작했다. 상당수 기업이 가시적인 매출성장 없이 제품 상업화에 매진하는 상황에서 `1000억 클럽` 가입이 쉽지 않다.

벤처기업협회 관계자는 “바이오·제약 산업은 다른 산업과 달리 상업화 기간이 10년 이상 걸리는데다 이마저도 성공적인 시장 안착을 보장하지 않는다”며 “벤처 대부분이 확실한 매출 없이 R&D에 주력하는 만큼 단기적인 외형 확장을 기대하기 어렵다”고 말했다.

바이오·제약 벤처 성공은 혁신 기술 확보와 글로벌 진출이 좌우한다. 해당 기업만이 가지는 기술력으로 `킬러 솔루션`을 확보해야 한다. 이를 캐시카우로 삼아 일정 부분 매출을 가져간 뒤 해외로 진출해야 매출 1000억원 이상 기업으로 성장할 수 있다.

장기적인 안목을 가지고 협업과 적극적인 인수합병(M&A)이 필요하다. 다른 산업과 같은 잣대로 외형만 확장하기 보다는 장기적인 안목으로 지식재산권을 확보하는 게 중요하다. 이를 위해 시너지를 낼 수 있는 기업과 글로벌 진출을 목표로 기술개발, 임상, 마케팅, 유통 등 다양한 분야에 협력할 필요가 있다. 최근 제약사를 인수한 크리스탈지노믹스, 레코캠바이오처럼 인수합병(M&A)을 시도하는 것도 방법이다.

임정희 인터베스트 전무는 “바이오산업은 기업 가치를 매출에 두기 보다는 지식재산권에 초점을 맞출 필요가 있다”며 “공동 기술개발을 거쳐 기업 인수합병까지 활발히 전개된다면 2~3년 안에 1000억원 이상 벤처 기업이 더 많이 나올 것”이라고 말했다.

정용철 의료/SW 전문기자 jungyc@etnews.com