데이터는 전통적 발전 동력인 토지, 노동, 자본, 기술을 넘어선 미래 핵심자원으로 손꼽힌다. 제4차 산업혁명을 이끌 원동력도 데이터다. 이를 둘러싼 패권다툼이 시작됐다. 핵심적용 분야로 평가받는 의료영역이 대표적이다.

빅데이터 분석은 문제 원인과 해결방안을 도출한다. 최적 비즈니스 모델까지 제시한다. 근원적 속성은 의료산업에 적합하다. 질병 원인을 분석하고 치료법을 알려준다.

◇의료산업 ‘빅데이터’에 최적화

신체, 진료정보가 담긴 의료 데이터는 개인정보 중에서도 가장 활용가치가 높다. 이를 분석하면 개인 맞춤형 진료는 물론이고 사회 전체 병리학적 연구가 가능하다. 국내에서만 약 2조8879억건(192테라바이트) 공공 의료정보가 저장됐다. 이 데이터를 분석해 연령별, 성별, 거주지별, 소득별 질병현황을 분석한다. 결과에 따른 맞춤형 복지정책, 치료법을 연구하는 시도가 차츰 진행된다.

매킨지 조사에 따르면 미국 의료부문은 빅데이터 활용으로 연간 3300억달러(약 350조원)에 이르는 직·간접 비용절감 효과를 거둘 수 있다. 미국 정부 의료예산 8%에 해당한다. 데이터 활용 효과가 가장 큰 영역으로 의료부문이 꼽히는 이유다. 비용효율성을 떠나 국민 건강 증진이라는 대전제가 있어 그 어떤 산업보다 투자 당위성이 높다.

최근 들어 스마트 기기 보급과 사물인터넷(IoT) 환경이 확산되며 의료 데이터 수집이 쉽다. 실시간으로 분석하는 기술도 발전을 거듭한다. 의료 데이터 분석을 위한 여건을 갖췄다.

◇데이터 패권 전쟁 ‘플랫폼’이 핵심

병원, IT, 서비스업체 간 데이터 패권 다툼을 누가 주도하냐에 관심이 집중된다.

융·복합이 필수인 의료시장 특성상 산업 전체를 장악할 독점적 리더가 나오기 어렵다. 다만 구글, 애플, 마이크로소프트(MS) 등이 주도하는 플랫폼 선점 경쟁은 치열하다. 의료 데이터를 수집, 활용하는 대표적 수단이 모바일 기기다. 3사는 인터넷 서비스, 모바일 운용체계(OS), 스마트 기기 시장을 주도한다. 가장 큰 무기인 의료 데이터를 수집하는데 특화됐다.

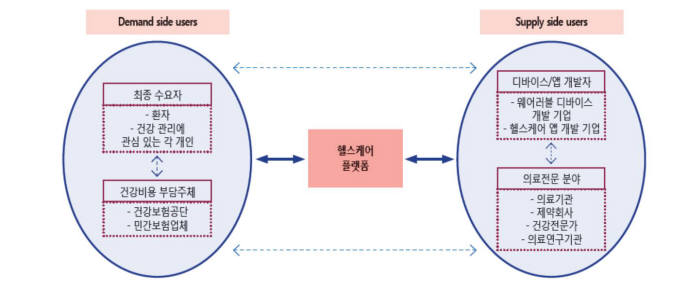

구글, 애플, MS가 제공한 플랫폼을 중심으로 병원, 솔루션 업체가 뭉친다. 모바일 헬스케어 플랫폼 시장이 열린다. 의료 데이터 패권 전쟁의 격전지다.

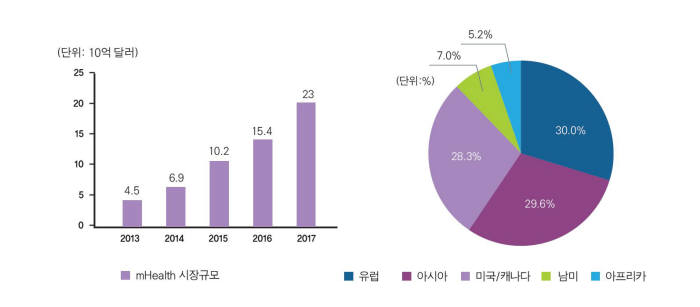

모바일 헬스케어 플랫폼은 이동전화, 환자 모니터링 기기 등 모바일 기기를 이용한 의료기기, 서비스 산업 핵심영역이다. 스마트폰 보급 확산과 고령화, 의료비 부담 증가, 원거리 환자 보건 서비스 지원이 확산되며 주목받는다. 의료분야 시장조사업체 이클리닉컬웍스에 따르면 미국 의사 93%가 헬스케어 앱이 환자 건강상태를 개선하는데 도움을 준다고 답했다. 89% 의사는 헬스케어 앱을 추천할 정도로 신뢰가 높다. 시장조사업체 GSMA는 2017년까지 세계 모바일 헬스 시장 규모가 230억달러에 이를 것으로 전망한다.

구글은 모바일 헬스 플랫폼 시장에 뛰어들기 전부터 의료 영역에 두각을 나타냈다. 2008년 개발한 독감예측프로그램이 대표적이다. 이 프로그램은 독감관련 검색어 추이를 분석해 진행방향과 영향을 5단계로 나눴다. 2009년 대서양 연안 중부지역에 발생한 감기를 미국 건강관리본부보다 2주나 먼저 예측했다.

구글은 2014년 6월 모바일 헬스 플랫폼 ‘구글핏(Google Fit)’을 발표하며 본격적으로 뛰어들었다. 구글핏은 웨어러블을 포함한 다양한 단말기로 이용자 헬스정보를 수집, 가공한다. 헬스 데이터를 수집하기 위해 아디다스, HTC, 인텔, 모토로라 등 기기 제조사와 손잡았다.

구글 글라스와 전자진료기록(EHR) 솔루션을 결합할 야심도 있다. 구글은 ‘구글 글라스’ 앱 개발업체인 오그메딕스(Augmedix), EHR 솔루션업체 더치로노(Drchrono)와 손잡았다. 의료진이 환자 병력 기록을 구글 글라스로 확인하는 환경 구현이 목표다.

구글과 경쟁하는 애플도 2014년 세계개발자회의에서 모바일 헬스케어 플랫폼 ‘헬스킷(Health kit)’을 발표했다. 다양한 기기와 애플리케이션(앱)으로 수집한 심박수, 몸무게, 혈당, 혈압 등 헬스정보를 모아 하나의 장소에서 보는 환경 구현을 목적으로 한다. 이 과정에서 병원(마요 클리닉), 전자의료기록 솔루션 업체(에픽) 등과 협업한다.

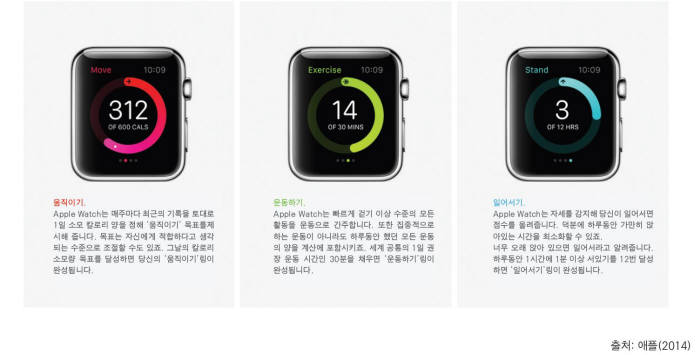

애플 모바일 헬스플랫폼 전략 핵심 축은 웨어러블 단말기다. 헬스 데이터 수집 역할을 한다. 2014년 9월 출시한 애플 워치는 액티비티 앱, 워크아웃 앱 등으로 사용자 심박수, 운동량, 혈압 등을 수집한다. 이 데이터는 헬스킷에 저장된다. 앱 사업자는 이를 활용하는 생태계를 구축한다.

상대적으로 후발주자인 MS는 2014년 8월 미국 최대 가상이동통신사업자(MVNO) 트랙폰(Tracfone), 비영리 지역보건센터 HCN 등과 전략적 파트너십을 체결했다. 취약계층에게 건강관리를 위한 스마트 기기를 제공한다. MS는 이 사업에서 스마트폰, 태블릿PC, 웹 기반 헬스케어 솔루션 ‘헬스볼트’, 오피스365 등을 제공한다. 일반 의료 솔루션을 모바일과 클라우드로 확산한다. 이동 단말기, 헬스케어, 클라우드 솔루션 저변을 확대한다. 취약계층 대상이라는 모바일 플랫폼 틈새시장도 공략한다.

삼성전자도 모바일 시장 영향력을 바탕으로 플랫폼 시장에 뛰어들었다. ‘Sami’는 다양한 개인 생체신호를 수집하고 분석하는 개방형 분석 플랫폼이다. 건강 진단 기능을 강화한 스마트 워치 개발과 20여 개 의료기기업체, 연구기관, 건강관리업체 등과 제휴해 모바일 헬스케어 플랫폼 확보에 주력한다. 세계 최대 의료기기 회사인 메드트로닉과 업무제휴도 체결했다.

이 밖에 인텔은 GE 헬스케어와 헬스케어 사업을 위한 조인트 벤처를 설립했다. IBM은 인공지능 슈퍼컴퓨터 왓슨을 이용해 암치료 전문 컨설팅 프로그램을 상용화했다. 웰포인트 등 의료 보험회사에 판매도 한다. 자동차 부품업체 보쉬는 헬스케어 전문업체를 인수해 ‘보쉬 헬스케어’까지 설립했다. 모바일 헬스케어 플랫폼 시장 전방위 공략이 시작됐다.

◇국내도 모바일 헬스케어 시장 공략 잰걸음

국내서도 모바일 헬스케어 혹은 유비쿼터스 헬스케어 산업으로 불리며 주목받는다. 대부분 이동통신사와 대학병원, 솔루션 기업 간 협업 모델 형태다. 최근에는 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이통사가 주도해 의료기기 제조업체나 지자체, 대형병원과 손잡고 진출을 시도한다.

SKT는 서울대병원, 아산병원 등 대형병원과 공동으로 모바일 앱을 개발했다. 환자에게 건강관리, 진료결과 확인 등의 서비스를 제공하는 게 골자다. KT는 세브란스병원과 합작사인 후헬스케어(H∞H Healthcare)를 설립해 건강관리 서비스를 제공한다. LG유플러스도 대학병원, 지자체 등과 다양한 협업 모델을 개발 중이다. 최근 우리 정부도 ‘스마트 헬스케어산업 활성화 방안’을 발표했다. 모바일 헬스케어 산업을 미래 신성장 산업으로 꼽고 연간 300억원을 지원한다.

데이터 기반 모바일 헬스케어 산업은 고령화, 만성질환자 증가, 의료비 부담 가중에 따라 확대될 수밖에 없다. 미국, 중국 등 영토가 넓고 지역별 의료 서비스 차이가 큰 국가는 이 산업을 집중 육성한다.

ICT 인프라가 잘 갖춰진 우리나라는 모바일 헬스케어 산업이 발전할 수 있는 유리한 환경이다. 국민의 10년간 의료 데이터도 디지털화해 안전하게 저장했다. 정부도 산업에 거는 기대가 큰 만큼 육성책도 제시했다.

◇낡은 제도·보수적 인식 해소가 관건

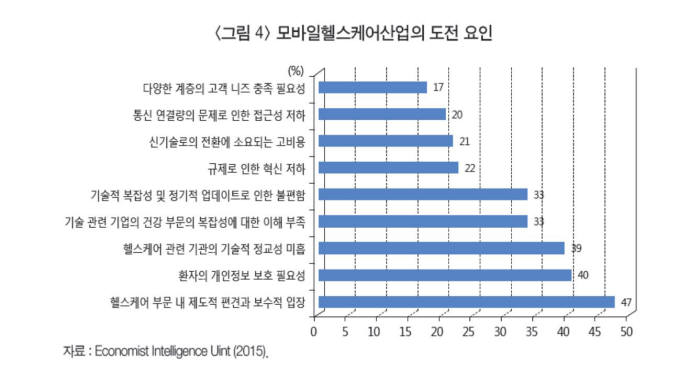

보수적인 법·제도가 여전히 산업육성에 걸림돌이다. 모바일 헬스케어와 관련한 앱 혹은 솔루션은 여전히 식품의약품안전처에서 의료기기로 관리된다. 등록절차가 까다롭다. ICT 기반 융합산업 중요성을 외치지만 제도는 저만치 뒤처졌다.

현행 의료법에서 원격의료도 제한된다. 실질적으로 모바일 헬스케어 시장 수요가 대부분 원격의료에 달렸다. 관련 업체 기술개발과 해외시장 진출을 위축시킨다. ICT 융합을 저해하는 규제 개선과 원격의료를 위한 전자 의료정보 활용시스템 구축 등이 필요하다.

기존 헬스케어 영역이 가지는 편견과 보수적 입장도 해결해야 할 과제다. 의료 정보는 개인 질병, 진료 기록을 담고 있다. 민감정보로 분류돼 이를 사업화한다는 자체가 보수적이다. 유출됐을 때 파장도 우려다. 극복을 위해서 모바일 헬스케어 시스템과 기존 의료시스템이 시너지를 내는 연계 구조가 필요하다. 모바일 헬스케어 플랫폼으로 구축된 의료 데이터를 병원 EMR 시스템과 연계해 의료기관 참여를 유도하는 것도 방법이다. 미국 등 사례를 바탕으로 정부가 모바일 헬스케어 시장 참여 기업, 기관에 인센티브를 주는 것도 검토할 필요 있다.

이철희 분당서울대병원장은 “구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배이듯 국내에 아무리 많은 의료 데이터가 있다 한들 활용을 하지 못하면 무용지물”이라며 “세계 각국이 스마트 헬스케어 산업에 집중할 때 우리나라만 낡은 제도 때문에 제자리걸음을 한다면 국가 경쟁력도 하락한다”고 지적했다.

정용철기자 jungyc@etnews.com