대기업 '충전사업자 인수' 대응

운영 대수 늘려 '기업가치' 확대

멀쩡한 충전기까지 철거 경쟁

비용 지출→충전료 인상 우려

전기차 충전업체의 고객 가로채기 경쟁이 과열되면서 충전기당 영업비용이 최대 130만원까지 뛰었다. 올해 초 50만~60만원에서 반 년 만에 두 배 이상 상승했다. 과도한 영업비가 충전요금 인상으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.

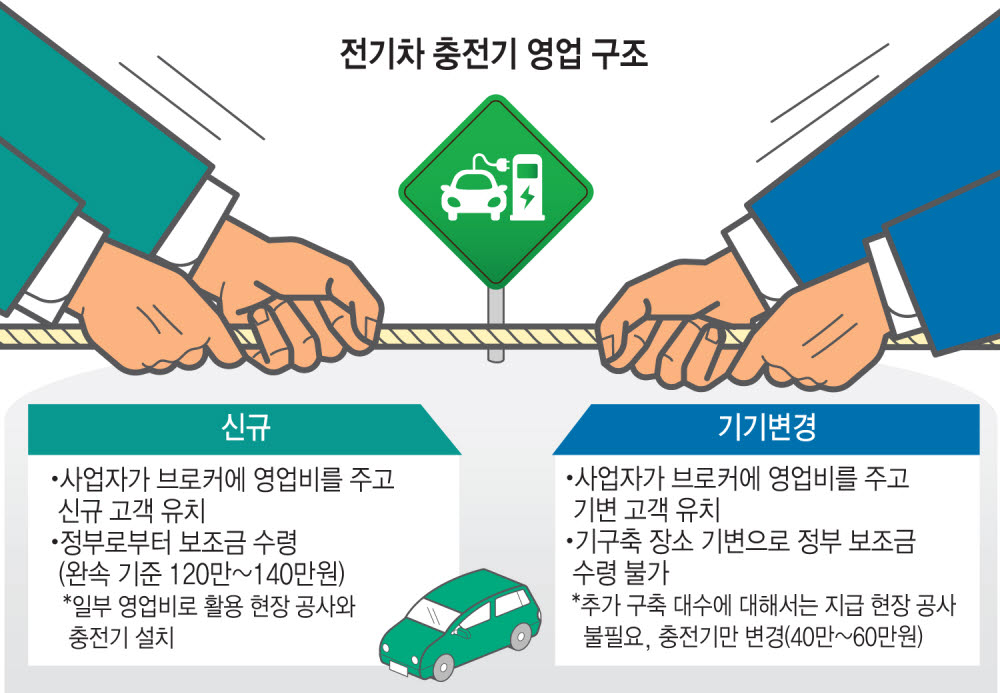

충전서비스 사업자인 A사와 B사는 최근 타사 충전기를 자사 제품으로 교체하는 외주 영업비용을 최대 130만원으로 책정하고, 전국 공동주택 대상 외주영업 인력을 모집 중이다. 이들 회사는 올해 초 신규 충전기 부지 확보와 교체 영업비용으로 50만~60만원을 지급했지만 최근 들어 두 배 이상 올렸다. 이는 사업자가 충전기 운영 대수를 늘려 회사 몸값을 키우려 하기 때문에 나타나는 현상이다. 최근 대기업이 충전 사업자를 인수하거나 지분 투자하는 사례가 늘어나자 자사 기업가치를 높이기 위해 무리한 경쟁에 나선 것이다.

충전기 교체는 휴대폰 '번호 이동'과 비슷한 형태다. 충전 사업자는 정부가 정한 의무 사용기간(2년)이 다 된 충전기를 자사 제품으로 교체해 충전료 과금 등의 서비스 권한을 확보한다. 환경부가 올해부터 의무 사용 기간을 5년으로 늘렸지만 이미 구축된 충전기는 적용받지 않는다. 충전 업계는 이를 노리고 주로 2년 넘은 아파트 등을 대상으로 기기 변경 영업을 통해 충전기 수를 늘린다.

문제는 고장 나지 않은 충전기를 철거하는 행위다. 충전기 기변이 불법은 아니지만 정부 예산을 지원받아 설치해 잘 사용하고 있는 시설물을 철거해 운영권을 바꾸는 것은 낭비 요소라는 지적이다. 올해 완속 충전기 보조금은 장소별 수량에 따라 평균 120만~140만원 수준이다.

충전기를 바꿀 때는 정부 보조금이 지급되지 않는다. 이미 충전기가 구축·운영되던 곳이라 100만원 상당 공사비와 50만원 상당 한국전력공사 불입금 등을 쓰지 않아도 되지만 영업비가 높아지는 것은 사업자에게 부담이다. 최대 130만원 영업비에 40만~60만원대 충전기 교체 투자로 운영대수를 늘린 데 따른 손실이 전기차 충전 요금 인상으로 이어질 수 있다.

정부가 시장 경쟁을 제도로 제한하기는 어렵다. 의무사용 기간 2년을 적용받은 충전기를 중심으로 당분간 사업자끼리 과열 경쟁이 이어질 전망이다. 환경부는 사업자의 신규 충전기 영업 비용 과다 투입을 막는 방안을 찾고 있다. 보조금이 설비 구축이 아닌 영업비로 지출되는 것을 최대한 억제하기 위해서다. 영업 대행업체가 아닌 신청 주체가 직접 신청하도록 시스템을 정비하는 안을 유력하게 검토 중이다. 환경부 관계자는 “경쟁 과열에 대해서는 간담회 등을 통해 자제를 요청하고 있다”면서 “영업비 부담이 크다는 사업자 의견이 있어 내년도 전기차 충전기 신청 방식 변경을 고려하고 있다”고 말했다.

박진형기자 jin@etnews.com