'혁명'이었다. 산업혁명은 인간의 '판명한 이성'이 스스로 세상을 발전시킬 수 있다는 믿음을 과학적으로 증명한 사건이었다. 공포의 존재였던 신과 왕으로부터 혁명과 해방이었다.

산업혁명은 과학기술 혁신이었지만 새로운 생산수단 등장과 팔기 위한 각종 수단과 화폐, 그것을 생산하고 유통하는 조직을 송두리째 바꾸는 사회변혁이었다. 그것이 자본주의였다. 자본주의는 빠르고 강력했다. 1760년부터 1830년 사이 일이다.

인간은 자본주의 시대 욕망을 한 곳으로 모으기 시작했다. 1798년 프랑스 산업(Industry) 박람회는 그렇게 만들어졌다. 자본과 기업이 인간 욕구를 얼마나 구현할 수 있는가를 드러내는 자리였다. 호전적이었다. 국가별로 제품을 갖다 놓고 누가 우위에 있는가를 비교하는 자리였기 때문이다. 규모와 속도, 새로움의 전쟁이었다. 쇠를 잘 다루고, 유리를 많이 만들고, 큰 건물을 빨리 짓는가를 입증했다. 철로 만든 에펠탑, 세계 최초 대형 유리건물이었던 런던 수정궁이 그랬다. 대포나 총기, 전쟁에 필요한 다양한 무기도 전시됐다.

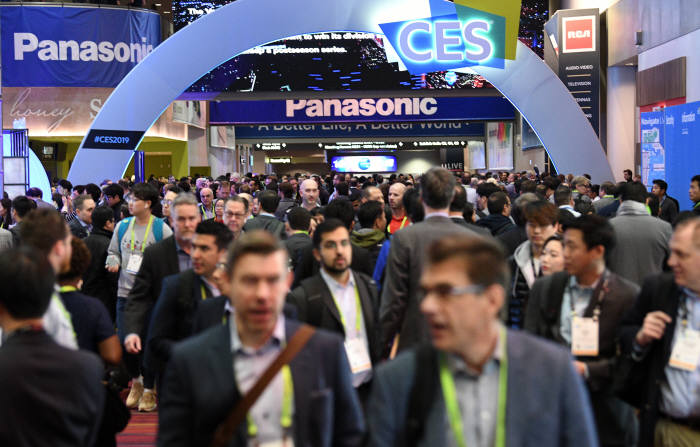

요즘 박람회는 예전과 다르다. 특정 산업과 분야별로 나눠 개최한다. 일반인에게 회사를 알리는 목적보다 특정 기술에 관심을 두는 엔지니어와 바이어 교류 목적이 커졌기 때문이다. 우리나라에서도 WIS, 한국전자전, 대한민국SW대전, 건축박람회, 조경박람회 등이 열린다. 코엑스와 킨텍스는 각종 전문전시회로 쉬는 날이 거의 없다.

청와대와 정부가 최근 기업에 29일부터 사흘 동안 동대문디자인플라자에서 한국형 CES 개최를 주문했다. 미국에서 열린 세계가전전시회(CES)를 국내에서 리뷰하는 자리라고 한다. 삼성, LG등 국내 대기업은 물론 중소기업이 각종 혁신제품을 내놓는다.

의도와는 달리 여론은 나쁘다. 이유는 뭘까.

첫째, 청와대와 정부는 기업 전시회 참가 프로세스를 잘 몰랐다. 기업이 전시회에 참여하려면 해당 사업부서가 중요성을 파악하고, 관람객 수준과 행사 규모, 전시 제품 기술 수준, 부스 설치 규모와 장소 선정, 설계와 디자인, 전시회 참관 대행사 선정, 내부 참가 인력 규모, 비용 등을 기획한다. 작업은 적어도 수개월 전에 완성된다. 전시 제품은 대부분 다시 제작한다.

둘째, 전시회 참가 목적에 대한 이해다. 기업이 전문전시회를 참가하는 것은 소비자 홍보도 있지만 해외 바이어와 기술자를 만나기 위해 전시회 참관을 결정한다. CES에는 소비자가 참석하지 않는 제2 전시회, 프레미팅이 곳곳에서 열린다. 올해와 내년에 나올 우리 회사 주력제품은 어떤 것이며, 얼마에 팔지를 알리는 자리다. 여기서 '한해 농사'를 결정한다.

셋째, 청와대와 정부가 말한 CES 혁신기술은 4월께 열리는 WIS나 가을 한국전자전에서 소비자와 만나기로 예정돼 있었다는 점이다. 청와대가 구상한 한국형 CES를 만들기 위해 많은 전자정보통신 전문전시회가 수십년간 경쟁을 벌이고 있다. 관 주도로 만든다면 생태계는 어찌될까.

박근혜 정부도 곤혹을 치른 바 있다. 붕어빵과 비빔밥, 떡볶이가 등장했다던 창조경제혁신센터 주관 모 전시회가 그랬다. 시장을 모르는 관주도 전시회는 그래서 위험하다.

29일 행사가 '한국형 CES' '동대문 CES'든 중요하지 않다. 중요한 것은 내용이다. 한 기업인의 목소리는 가슴 아프다.

“전시회 목적이 공무원과 국회의원이 '4차 산업혁명' 중요성을 인식하고 각종 갈라파고스 규제를 '확 바꾸겠다'는 결의대회가 되었으면 합니다.”

문제는 기업이 아니라 여전히 정부다.

주필 김상용 srkim@etnews.com