비만, 당뇨 등 만성질환 관리 애플리케이션(앱) 출시가 봇물을 이루고 있지만 규제에 발이 묶여 활용성이 크게 떨어지고 있다. 앱 개발 업체뿐만 아니라 병원도 만성질환 관리 앱 출시에 합류하면서 내 손 안의 `주치의`로 떠올랐다. 하지만 앱을 이용한 적극 진료 행위는 여전히 제한돼 있어 `케어(치료)`가 빠진 `디지털 헬스`에 머무른다는 지적도 제기된다.

13일 의료와 정보기술(IT)업계에 따르면 비만, 당뇨, 고혈압 등 만성질환 관리를 위한 스마트폰 앱은 30종이 넘는다. 2010년부터 스마트폰 확산으로 시장이 급성장했다.

눔, 휴레이포지티브 등 만성질환 관리 앱 개발 기업이 주도해 오던 시장은 최근 병원까지 참여하면서 범위가 확대됐다. 단순 건강 정보 제공을 넘어 전자의무기록(EMR)과 연계한 체계화된 진료, 건강관리, 코칭까지 진행한다. 정부가 지난달부터 동네의원 1870곳을 선정, 모바일 기반의 만성질환 관리 시범 사업을 추진하면서 활용은 확산될 전망이다.

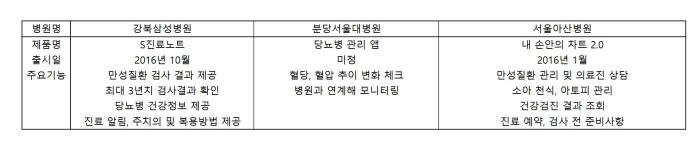

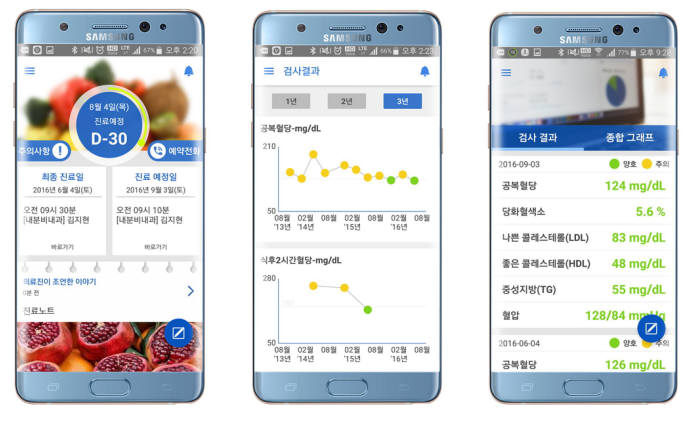

강북삼성병원은 휴레이포지티브와 공동으로 개발한 `S진료노트`를 출시했다. 주치의가 알려 주는 혈당, 콜레스테롤, 혈압 등 목표 수치를 입력하면 결과를 보여 준다. 서울아산병원은 올해 초 `내 손 안의 차트 2.0` 버전을 선보였다. 실제 진료 기록과 연동해 혈압, 혈당, 체질량지수, 대사증후군 등 정보와 스스로 관리하는 방법을 제공한다.

분당서울대병원도 당뇨병과 비만관리 전용 앱을 개발했다. 헬스커넥트와 공동 개발한 당뇨병 관리 앱은 현재 중국 현지 당뇨병 클리닉과 손잡고 임상시험을 하고 있다. 비만관리 앱도 우선 임상용으로 개발, 효능을 검증하고 있다.

이재호 서울아산병원 유헬스센터 부소장은 “초기 만성질환 앱과 비교해 현재는 질환 수가 더 늘었으며, 병원이 환자에게 정보를 제공하는 일방향이 아니라 피드백도 받는 양방향 커뮤니케이션이 가능하다”면서 “병원 밖에서 모바일 기기만으로 스스로 질병을 관리하는 장점이 있다”고 설명했다.

2014년 기준 만성질환으로 병원을 찾은 사람은 전체 인구 27.8%(약 1399만명)에 이른다. 이들이 한 해에 지출하는 진료비만 20조원이다.

만성질환은 집중 치료도 중요하지만 운동, 생활습관, 식이요법 등 관리가 필요하다. 병원을 벗어나 일상생활에서의 관리가 중요하다. 스마트폰 앱이 큰 역할을 한다.

만성질환 관리 앱을 제공하는 기업은 △의료기기 기업 △앱 개발 업체 △병원 등 세 부문으로 구분된다. 세 영역에서 출시한 앱이 30종이 넘지만 차별성을 발견하기는 어렵다. `눔`과 같이 온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 연계해 건강 관리를 해 주는 사례가 있다. 대부분 환자가 직접 개인 의료 정보를 입력하고 추이를 보는 수준이다. 병원 위치 찾기, 예약 서비스, 간단한 질의 응답 기능이 추가됐지만 혁신 변화라고 보기엔 어렵다.

가장 큰 문제는 규제다. 현행 의료법상 진료 시간 외에 스마트폰 앱 등을 이용해 환자를 진료하거나 치료 행위를 하는 것은 불법이다. 만성질환 관리 앱으로 환자가 실시간으로 증상을 말하고 의사가 진단하는 것이 불가능하다. 개인 건강 정보를 기록하고 의사는 표준화된 건강 정보를 제공할 수밖에 없는 구조다.

김헌성 서울성모병원 내분비내과 교수는 “단순 건강 데이터 기록과 정보 제공이 핵심 기능인 만성질환 관리 앱을 제대로 활용하려면 의사와 환자 간 건강관리 상담이 이뤄져야 한다”면서 “현행법상 진료 이후 앱을 활용한 피드백이 불가능해 효과도 낮다”고 꼬집었다.

디지털 병원을 주창하지만 여전히 정보통신기술(ICT) 전문성이 부족한 것도 문제다. 상당수 앱이 환자가 아닌 의료진 입장에서 편의성을 높인 게 많다.

김치원 서울와이즈요양병원장은 “상당수 병원이 오프라인에서 환자가 당뇨 수첩을 안 쓰다 보니 앱을 만들어 기록하지만 사용자 활용성이 크게 떨어진다”면서 “환자가 쓰기에 불편하고, 불만을 개선할 업데이트도 숙제”라고 지적했다.

정용철 의료/SW 전문기자 jungyc@etnews.com