독일 콘티넨탈은 곧 개막하는 CES 2016 기간 동안 라스베이거스 거리에서 클라우드 데이터를 이용해 자동차 주행 안전성을 어떻게 높이고 에너지를 얼마나 절감할 수 있는 지를 시연한다. 데이터와 연료 절감 상관관계에 대해 의아해 하는 이들이 여전히 많다. 하지만 콘티넨탈은 몇 년 전 고정 지도 데이터만으로도 연료 소비량을 3% 정도 절감할 수 있음을 보여준 바 있다.

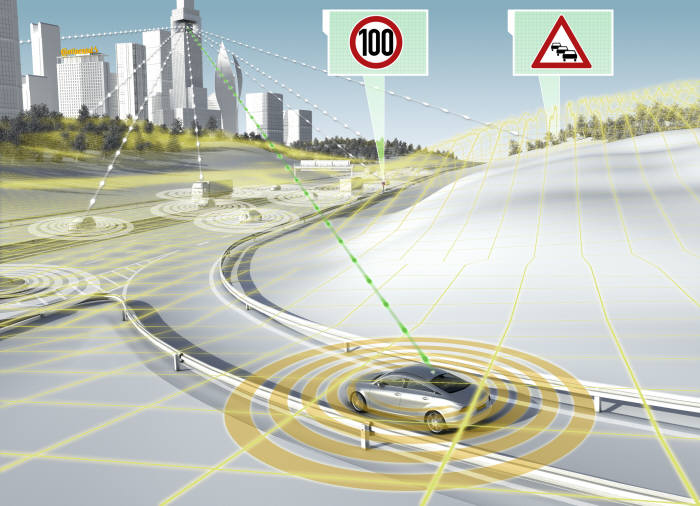

클라우드 데이터를 이용한 e호라이즌(eHorizon) 기술은 안전성과 연료 효율성에 영향을 끼칠 수 있는 최신 정보를 분석하고 이를 주행에 반영한다. 가변 속도 제한, 교통 신호등, 도로 공사, 또는 도로 위 장애물과 같은 동적 데이터를 운전자에게 제공한다. 자동차 전자장치에 직접 반영되기도 한다.

이 기술은 운전자나 센서가 문제 발생 영역을 인식하기도 전에 미리 시각적 경고를 보내준다. 멀리 있는 커브 길과 언덕을 지나갈 때도 부드럽게 운전할 수 있도록 운전자에게 미리 각인시켜 준다.

이제는 빅데이터가 운전에까지 영향을 끼치는 시대다. 그동안 도로 상황은 일시적인 상황 정도로 인식됐다. 운전자 습관 역시 개인 성향 정도로 치부됐다. 하지만 이제는 이 모든 상황을 데이터로 쌓고 분석하면서 안전 운전을 실현하는 기술이 개발되고 있다.

자율주행자동차에서도 데이터 영향이 크다.

2009년부터 시범 운행 중인 구글카는 자율주행자동차에서 빅데이터 기술이 얼마나 중요한지 보여주는 예다. 구글카는 시속 40㎞ 느린 속도로 주행하면서 구글이 제작한 지형 지도와 신호등 신호, 횡단보도, 도로 상태 등을 바탕으로 상황을 판단해 구동한다. 구글이 그동안 수집해 온 데이터를 통해 분석하고 처리하는 것이다. 시범운영을 통해 돌발상황에 대해서도 차곡차곡 데이터를 쌓아가고 있는 구글은 돌발상황에서도 자동차가 스스로 어떻게 대처해야 할지에 대한 답을 내놓을 전망이다.

자율주행자동차는 인지·판단·제어 기술 종합판이다. 각종 센서와 카메라 등으로 정보를 습득하고 이를 데이터화해 판단하는 데 기초 자료를 제공하는 형식이다. 이 판단에 따라 재빨리 오차없이 제어를 하는 것이 자율주행자동차 기술 완성이라 할 수 있다.

과거 마케팅 분야에서나 관심을 가졌을 빅데이터에 자동차 업계가 촉각을 세운다. 최근 자동차 업체들이 잇따라 실리콘밸리에 연구소를 설립하고 있는데 대부분 빅데이터 기술과 자율주행 기술을 위한 것이다.

포드 마크 필즈 CEO는 팔로 알토 연구혁신센터 설립에 대해 “팔로 알토 센터는 실리콘밸리 혁신 기술 생태계 일원으로서 포드의 의지를 보여주는 것”이라며 “커넥티비티, 모빌리티, 자율주행 분야를 중심으로 고객이 원하는 바와 필요로 하는 바를 미리 예측하고자 한다”고 말했다.

◇새로운 자동차 서비스 시대 개막, ‘제2 스마트 혁명’ 부른다

자동차가 IT와 만나면서 습득할 수 있는 데이터는 무궁무진하다. 이를 활용한 새로운 서비스와 애플리케이션도 무한대로 확장 가능하다. 스마트폰이 위치정보와 공공정보를 통해 스마트혁명을 불러일으켰던 스마트폰 초창기를 떠올려보면 새로운 플랫폼이 탄생하는 것으로 볼 수 있다. 제2 스마트 혁명을 기대해 볼만도 하다.

무리한 이야기가 아니다. 최근 O2O(Online to Offline) 서비스를 보면 빅데이터가 자동차 관련 서비스 시장을 창출하고 있음을 알 수 있다. 주차대행 O2O 서비스를 제공하는 지니웍스는 자체 개발한 빅데이터 분석 알고리즘을 바탕으로 애플리케이션으로 주차대행을 요청할 수 있는 서비스를 내놓았다. 이 서비스를 최소 비용으로 운영하면서 고객 만족을 극대화하기 위해서는 주차장, 배차 시간, 주차장까지 경로 등을 최적화해야 하는데 이 알고리즘을 자체 개발한 것이다. 교통상황과 고객·기사 위치, 주차장 위치 등을 종합적으로 계산해 배차하는 것이 특징이다.

이앙 지니웍스 대표는 “데이터를 이용해 제공할 수 있는 서비스가 정말 많다”며 “자동차 운행 정보까지 이용할 수 있다면 나올 수 있는 서비스는 엄청날 것”이라고 강조했다.

◇자동차&IT 업계, 플랫폼을 잡아라

새로운 자동차 서비스 주도권을 쥐기 위해서는 스마트폰의 구글과 애플처럼 플랫폼을 장악해야 한다. 스마트폰 역사를 지켜봤던 자동차 업계는 플랫폼을 순순히 내줄 생각이 없다. 플랫폼 종속을 꺼리다보니 다양한 형태로 나뉘어 발전하고 있다.

스마트폰처럼 CPU와 통신칩을 자체 내장하는 자동차에서는 리눅스를 중심으로 여러 갈래로 분화되어 발전하고 있다. BMW 등 유럽 자동차 회사들이 주도하는 제니비(Genivi) 계열과 토요타 등 일본 기업들이 주도하는 AGL오토모티브, 중국 알리바바의 윤(YUN) OS 등이 있다.

플랫폼이 다양해지면서 이를 통일할 수 있는 미들웨어도 각광받고 있다. 브라우저가 대표적이다. 브라우저 위에서 앱을 구동하게 되면 어떤 플랫폼에서도 사용할 수 있다는 강점이 있다.

플랫폼 기술 개발이 활발한 이유는 비즈니스 주도권 때문이다. 자동차 관련 서비스가 대세가 된다면 자동차는 서비스와 하드웨어 시장으로 양분될 수 있다.

업계 관계자는 “일례로, 카셰어링 업체가 자동차를 대량으로 구매하고 자동차 업계는 카셰어링 서비스 업체에 자동차를 공급하는 하드웨어 업체로 전락하는 그림도 가능해진다”며 “이는 가정일 뿐이지만, 스마트폰 시장에서 애플리케이션 마켓을 플랫폼 업체가 쥐고 그 수익을 고스란히 가져간 것을 생각해 보면 플랫폼이 향후 비즈니스에서 얼마나 중요한 지 알 수 있다”고 설명했다.

◇이종 업계간 주도권 경쟁 치열

스마트카 시대로 접어들면서 완성차와 플랫폼 간의 싸움이 본격화될 것으로 예상된다.

지난달 ‘국제 미래 자동차 포럼’에서 김성우 현대자동차 멀티미디어설계실장은 “애플과 구글은 자동차 정보 접근을 위해 API를 공개해야 한다고 주장한다”며 “하지만 그 어떤 완성차 업체도 이런 API 공개를 원하지 않는다”고 말했다. 앞으로 정보 접근을 둔 힘겨루기를 예상하게 하는 발언이다.

스마트카 핵심 서비스를 사이에 둔 완성차 진영과 운용체계(OS) 진영 간 주도권 싸움이 예고됐다. 지도나 음성 서비스를 비롯한 각종 애플리케이션을 앞세워 스마트카 주도권을 장악하려는 애플·구글과 이를 컨트롤하려는 완성차 업체 사이에 주도권 싸움은 이미 시작됐다.

자동차는 안전이 담보돼야 하고 제품 교체 주기가 6~8년으로 비교적 길기 때문에 하드웨어 중심으로 자동차 시장이 계속 운영될 것이라는 예상이 있다. 반면 구글이 특유의 ‘생태계 활용 전략’으로 자율주행자동차를 포함해 미래 자동차 시장 강자로 올라설 가능성은 충분하다.

문보경기자 okmun@etnews.com