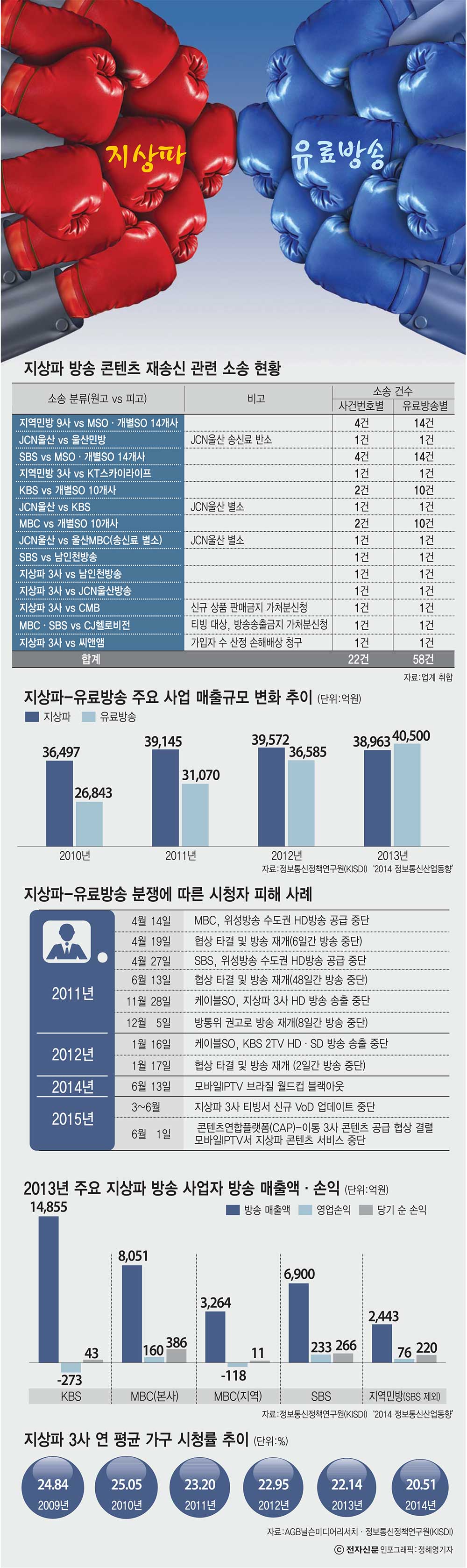

지상파 방송과 유료방송은 60여건에 달하는 민형사 소송으로 콘텐츠 대가를 둘러싼 진흙탕 싸움을 벌이고 있다. 지난 2007년 처음으로 지상파와 IPTV 간 재송신 논란이 점화된 이후 해묵은 갈등은 수년째 지속되고 있다.

지상파는 최근 유료방송을 대상으로 가입자당 재송신료(CPS), 주문형비디오(VoD) 가격 인상을 잇따라 추진하고 있다. 시청률과 광고매출이 지속 하락하는 반면에 제작비 규모는 급상승해 경영난에 직면했기 때문이다.

유료방송은 지상파가 콘텐츠 파워를 무기로 일방적 기준을 강요한다며 거세게 반발했다. 이른바 ‘갑의 횡포’라는 것이다. 지상파와 유료방송이 첨예하게 대립하면서 또 한 번 블랙아웃(송출중단) 등 심각한 시청자 피해가 발생할 우려가 커지고 있다.

◇지상파, 압박 수위 높이며 총공세

지상파는 콘텐츠 유통 사업에서 수익을 극대화하기 위해 총공세에 나섰다. 유료방송·인터넷·모바일 등 방송 매체 다양화에 따라 지상파 시청률과 광고수익이 동반 하락하고 있기 때문이다.

시장조사업체 AGB닐슨미디어리서치와 정보통신정책연구원(KISDI)에 따르면 지난해 지상파 연 평균 시청률은 20.51%로 나타났다. 지난 2007년(26.41%)부터 연 평균 5.9%씩 하락하고 있다. 광고매출은 2013년 기준 전년 2조1801억원보다 1000억원 이상 감소한 2조675억원을 기록했다.

반면에 수신료와 재송신료를 합한 매출 규모는 매년 상승세다. 2013년 7489억원을 기록하며 전년 대비 11.9% 올랐다. 이에 따라 지상파는 콘텐츠 이용료 중심 수익 구조를 구축해 지속되는 경영 적자를 만회하는 전략을 펼치는 것으로 분석됐다.

실제로 지상파는 지난해부터 재송신 CPS를 기존 280원에서 최고 400원(국민관심행사 50원 포함)으로 인상하는 방안을 추진하고 있다. 지난달 일부 지상파 VoD는 최고 50%(HD 기준) 가격을 올렸다. 유료방송에 SVoD 계약 방식을 정액 방식에서 CPS로 전환하는 방안도 제시했다.

지상파는 최근 유료방송 사업자를 상대로 잇따라 소송을 제기했다.

지상파 3사는 지난달 복수종합유선방송사업자(MSO) CMB를 상대로 지상파 재송신 콘텐츠가 포함된 상품의 신규 판매를 금지하는 가처분신청 소송을 제기했다.

MBC·SBS는 같은 달 N스크린 서비스 티빙을 운용하는 CJ헬로비전에 저작권 침해 금지 가처분신청소송을 냈다. 지난 4월 지상파 3사가 재송신 계약상 가입자 수가 축소됐다며 MSO 씨앤앰에 손해배상청구 소송을 제기한 지 불과 한 달 만이다. 지상파가 유료방송을 상대로 복수 소송을 제기한 것은 지상파 재송신 갈등이 최고조에 달했던 지난 2009년 이후 처음이다.

지상파 관계자는 “영화 VoD 가격이 수천원에 달하는 것을 감안하면 방송 콘텐츠 가격은 평가 절하됐다”며 “급증하는 제작비용을 감안하면 지상파 콘텐츠 가격을 현실화해야 한다”고 강조했다.

이문행 수원대 교수는 “지상파는 현재 콘텐츠 사업 이외 재정 충당 요인이 없는 것이 사실”이라며 “합리적 수익 배분 구조를 마련해야 한다”고 지적했다.

◇사분오열 유료방송, 구심점이 없다

지상파 콘텐츠 대가 산정 기준을 둘러싼 유료방송과 지상파 견해 차이는 극명하다. 지상파는 유료방송이 지상파 콘텐츠 상품으로 벌어들인 수익을 감안해 제값을 책정했다고 주장했다.

유료방송은 지상파가 일방적으로 책정한 콘텐츠 대가를 받아들이기 어렵다며 난색을 표했다. 하지만 사업자별 주장이 엇갈리고 있어 뾰족한 대응책은 마련하지 못한 상태다. 지상파 3사가 분쟁 상황에 따라 일사불란하게 재협상, 콘텐츠 업데이트 중단, 소송 등 동일한 태도를 취하는 것과 대조된다.

MBC는 최근 IPTV·케이블방송에 SVoD 콘텐츠 사용료를 차등적 홀드백(무료전환)에 따른 CPS 방식으로 지불할 것을 요구했다. 유료방송은 지상파에 지불하는 콘텐츠 비용이 천정부지로 치솟을 것이라며 반발했다. 현행 3주 홀드백을 기준으로 계산하면 유료방송은 지상파에 연간 200억원가량을 추가 지불해야 한다.

하지만 현재까지 MBC가 제시한 가격 산정 방식 변경 요구에 관해 수용 여부를 밝힌 사업자는 없다. 지상파가 사업자별로 공문을 보내 개별 협상을 요청한 것은 물론이고 업계 의견을 지상파에 전달하고 조율할 단일 창구가 없기 때문이다.

지상파 요구를 거부하려고 해도 경쟁 사업자가 어떤 전략을 취할지 알 수 없어 섣불리 나서기 어렵다. 다른 유료방송 사업자가 지상파와 SVoD 계약을 체결하면 콘텐츠 경쟁력에서 밀릴 수밖에 없다. IPTV 업계는 지상파 요구에 관한 각 사 의견이 엇갈린 것으로 알려졌다. 케이블TV는 사업자별로 손익 계산에 열중하고 있다.

케이블방송 관계자는 “내부적으로 CPS 방식을 받아들이기 어렵다는 데 의견을 모았다”면서도 “현재로서는 지상파와 경쟁사 반응을 알 수 없어 상황을 지켜보고 있다”고 말했다.

유료방송 업계는 합리적 콘텐츠 대가 산정 기준을 시급히 정립해야 한다고 주장했다. 가입자당 매출(ARPU)이 지속적으로 하락하고 있어 지상파가 요구하는 금액은 수용하기 어렵다고 토로했다.

유료방송 관계자는 “지상파는 경영 부실에 따른 손실을 유료방송과 시청자에게 전가하고 있다”며 “두 업계가 납득할 수 있는 콘텐츠 가치 산정 기준이 필요하다”고 강조했다.

김성철 고려대 교수는 “서로 이해관계가 다른 두 업계가 정해진 시장 파이를 두고 충돌했다”며 “(콘텐츠 매출) 기여도에 따라 수익을 배분할 수 있는 구조를 생각해봐야 한다”고 말했다.

◇시청자 피해 속출, 공동협의체 구축해야

지상파와 유료방송의 콘텐츠 대가 분쟁은 어제오늘 일이 아니다. 양 업계가 첨예하게 대립하면서 수년째 시청자만 피해를 보고 있다.

MBC·SBS는 지난 2011년 4월 수도권 지역 위성방송에서 각각 일정기간 고화질(HD) 방송 송출을 중단했다. 재송신 협상이 타결되는 시점까지 MBC는 6일간, SBS는 48일간 방송이 중단됐다. 당시 300만가구에 달하는 위성방송 가입자가 일부 지상파 채널을 시청하지 못해 불편을 겪었다.

케이블사업자(SO)는 같은 해 11월 지상파 3사가 일제히 HD 방송 송출을 중단하면서 홍역을 치렀다. SO는 방통위 권고로 8일 만에 방송을 재개했다.

하지만 이듬해 1월 16일 또 한 번 블랙아웃(송출중단) 사태가 불거졌다. 재송신 대가에 반발한 SO가 KBS 2TV 채널 송출을 중단했기 때문이다. 방통위는 당시 SO에 송출 재개 시정 명령을 내리는 동시에 불응시 영업정지 처분을 예고했다. SO는 18일 KBS 2TV 채널 송출을 재개하면서 블랙아웃 사태는 이틀 만에 해결됐다.

브라질 월드컵이 열린 지난해는 모바일 IPTV에서 브라질 월드컵 블랙아웃 사태가 발생했다. 지상파는 브라질 월드컵 중계방송을 제공하는 대가로 기존 계약금 이외 추가 비용을 요구했다. 모바일IPTV를 운용하는 이통 3사가 지상파 요구에 거세게 반발하면서 결국 브라질 월드컵 중계가 무산됐다.

케이블방송·IPTV·위성방송은 지상파와 브라질 월드컵, 인천아시아경기대회 당시 국민관심행사 재송신료를 둘러싸고 마찰을 빚었다. 당시 타협점을 찾지 못한 양 업계는 현재 CPS 재협상 테이블에서 국민관심행사 대가 50원을 포함한 금액을 두고 줄다리기를 지속하고 있다.

지상파는 최근 N스크린 서비스에서 잇따라 콘텐츠 공급을 중단했다. 모바일IPTV에 플랫폼 인 플랫폼(PIP) 형태로 지상파 3사 콘텐츠를 제공한 푹은 지난 1일 재협상 결렬에 따라 서비스 중단을 선언했다.

가입자 700만명을 확보한 CJ헬로비전 N스크린 티빙은 기밀유지협약(NDA) 등 세부 조항에서 지상파 3사와 이견을 좁히지 못해 신규 VoD 업데이트가 중단됐다.

학계는 이 같은 시청자 피해를 방지하기 위해 지상파와 유료방송, 시민단체가 함께 구축한 공동협의체로 합리적 콘텐츠 대가 산정 기준을 마련해야 한다고 조언했다. 시장 원리를 감안하면 지상파 재송신료, VoD 가격 부담은 결국 시청자에 전이될 것이라고 지적했다.

이문행 수원대 교수는 “경영난에 빠진 지상파의 재정 충당 요소는 콘텐츠 사업밖에 없는 것이 사실”이라며 “시장 원리에 따라 지상파가 방송 콘텐츠 가격을 올리면 유료방송은 시청자에게 비용 부담을 떠넘기게 된다”고 말했다.

그는 “(시청자 피해를 최소화하기 위해) 지상파, 유료방송, 소비자 단체 등이 한데 모여 콘텐츠 대가를 산출할 수 있는 방안을 강구해야 한다”고 강조했다.

윤희석기자 pioneer@etnews.com