유방암 수술과 항암화학요법을 병행하면 수술만 실시했을 때보다 림프부종 위험이 1.5배 이상 높다는 연구 결과가 나왔다. 항암화학요법 치료를 받은 환자는 사용한 항암제에 따라 림프부종 위험이 최대 3배 이상 높았다. 유방암 치료 후 림프부종을 예방하려면 치료 방법에 따라 고위험군을 조기 선별하고, 적절한 모니터링과 재활치료를 실시해야 한다는 설명이다.

이자호 서울대병원 재활의학과 교수와 천성민 순천향대병원 교수 공동연구팀은 2006년부터 2017년 사이 유방암을 처음 진단받은 환자의 림프부종 발생 위험을 5년간 추적 관찰한 후, 항암화학요법 실시 여부에 따라 추가 분석한 결과를 11일 발표했다.

2022년 국가암등록통계에 따르면 유방암은 전체 여성암의 21.8%를 차지한다. 유방암 기본적인 치료방법은 수술이다. 재발과 전이를 방지하기 위해 항암화학요법과 방사선치료 등 보조요법을 병행하기도 한다. 이 과정에서 림프절이 손상될 경우 손과 팔이 붓는 림프부종이 발생한다. 심할 경우 부종이 커지고 통증과 경직이 동반돼 신체적·심리적 문제로 이어진다.

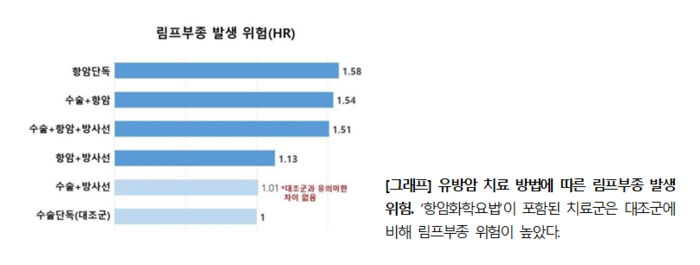

연구팀은 국민건강보험공단과 국가암등록통계에 등록된 유방암 환자 11만4638명 데이터를 분석했다. 치료 방법에 따라 수술단독(대조군), 수술+항암, 수술+방사선, 수술+항암+방사선, 항암단독, 항암+방사선군으로 구분했다.

5년간 추적한 결과, 전체 환자 38.4%에서 림프부종이 발생했다. 림프부종 발생 위험은 대조군에 비해 항암단독군(1.58배), 수술+항암군(1.54배), 수술+항암+방사선군(1.51배), 항암+방사선군(1.13배) 순으로 높았다. 수술+방사선군은 유의미한 차이가 없었다. 항암화학요법이 포함된 치료군은 림프부종 발생 위험이 수술단독군보다 유의미하게 높고, 특히 수술과 병행하면 위험이 1.5배 이상 증가한 것이다.

연구팀은 “항암단독군은 병기가 높은 환자 비율이 상대적으로 많기 때문에 림프부종 위험이 높을 수 있다”고 설명했다.

수술 방법에 따라선 유방 부분절제군보다 전절제군에서, 림프절유지군보다 림프절절제군에서, 림프부종 발생 위험이 높았다. 환자 특성에 따라 '합병증 없는 50세 미만'과 '합병증 있는 50세 이상'에서 림프부종과 항암화학요법의 연관성이 증가했다.

연구팀은 연령·거주지·병기 등 다른 모든 조건이 동일할 때 항암화학요법이 림프부종에 미치는 영향을 분석했다. 항암군은 비항암군보다 림프부종 발생 위험이 1.95배 높았다. 항암제 종류 중 '탁센 계열' 사용자의 림프부종 발생 위험이 3.38배로 가장 높았다. 항대사제와 안트라사이클린 계열 사용자는 각각 1.79배, 1.49배 높았다.

의료 접근성이 낮아 림프부종의 조기 발견·치료가 어려운 농어촌 거주자·저소득층, 진단 당시 림프계가 손상됐을 가능성이 높은 유방암 전이 환자는 항암화학요법에 따른 림프부종 발생 위험이 더욱 크게 증가했다.

이번 연구 결과는 각각 국제 학술지 'BMC 암'과 '암 지원 치료' 최근호에 게재됐다.

이자호 서울대병원 재활의학과 교수는 “국내 전체 유방암 인구를 포함한 대규모 데이터를 기반으로 항암화학요법을 받은 환자는 치료 후 림프부종 발생 위험이 높고, 특히 탁센 계열 항암제가 밀접한 연관이 있다는 사실을 확인했다”면서 “항암화학요법으로 치료 받는 유방암 환자는 림프부종을 예방하기 위해 정기적인 팔 둘레 측정, 체중 관리, 적극적인 운동 등을 실천해야 한다”고 말했다.

송윤섭 기자 sys@etnews.com