기시감이 든다. 최근 지하주차장에서 발생한 전기차 화재 사건의 파장이 지난 2019년 ESS 화재 때와 닮아가고 있어서다. ESS는 (Energy Storage System)는 전기를 저장하는 장치다. 리튬이온 배터리를 탑재해 전력을 저장했다가 수요가 많은 시간대나 전기료가 비쌀 때 ESS에서 전기를 꺼내 쓸 수 있다. ESS는 탄소중립 및 신재생에너지 시대와 맞물리며 각광을 받았다. 풍력이나 태양광 에너지를 더 효율적으로 쓸 수 있게 하는 기술적 특장점에, 당시 정부의 에너지 전환 정책과 결이 일치하며 소위 '잘 나가는 산업'이 됐다.

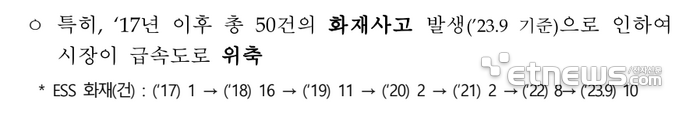

그러나 2019년 화재 사고로 급제동이 걸렸다. 2017년 1건에 불과하던 ESS 화재가 2018년 18건, 2019년 11건으로 늘기 시작하자 정부는 2019년 민관 합동 조사에 나섰다. 그러나 불안을 잠식시키기는 커녕 오히려 혼란이 증폭됐다. 1차 조사에서 화재 사고 원인으로 배터리 자체 결함보다 ESS 보호·운영·관리상의 문제가 지적되더니 추가 화재 사고에 따른 2차 조사에서는 배터리 이상이 주된 요인으로 지목된 것이다.

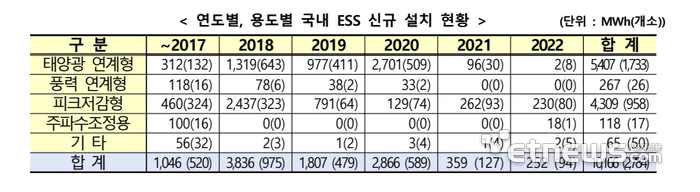

정부도 모르는 화재 원인에 ESS에 대한 불안감은 가시지 않았고, 명확한 원인과 대책이 나오지 않은 어정쩡한 봉합 끝에 국내 ESS 산업은 그렇게 침체의 길로 빠졌다. 2018년 신규 설치 기준 975개소(3836MWh)를 넘던 ESS는 2021년 127개로 줄더니 2022년에는 94건으로 급감했다.

전기차 화재 사고가 ESS의 전철을 밟는 모습이다. 화재의 인과관계가 명확하게 밝혀지지 않은 상태서 배터리의 폭발 가능성만 부각돼 마치 모든 전기차나 배터리가 '시한폭탄'인 것처럼 굳어지고 있다. 설익은 대책도 이를 부채질 하는 형국이다. 배터리 잔량이 90%를 넘는 전기차의 지하주차장 출입을 막겠다는 방안이나 지상에만 충전기를 설치할 수 있도록 한다는 대책들은 오히려 전기차는 사용에 제한을 둬야 하는, 그래서 불안한 이동수단이라는 인식을 낳고 있다. 이러다 정말 ESS 같은 결과가 나지 않을 지 걱정이다.

문제의 핵심은 전기차를 어떻게 더 안전하게 쓸 수 있게 만드냐다. 배터리가 시한폭탄이라면 지금 당장 스마트폰에서 제거해야 하지만 현실은 그렇지 않고, 그렇게 할 수도 없는 시대다. 전기차도 거스를 수 없는 시대의 흐름으로, 보다 안전한 전기차를 만드는 데 집중해야 한다.

그렇다면 지향점은 명확하다. 휴대폰이 그렇듯 걱정없이 안심하고 쓸 수 있게 만들어야 한다. 이는 제조사 자체 노력에 맡기는 것만으론 모자르다. 운행 중인 전기차의 배터리 상태가 정상적인 지, 손상으로 훼손되거나 과열로 발화 가능성은 없는 지 검사하고 소비자들이 이를 알 수 있어야 한다. 그러나 현실은 전기차 안전 검사 항목에 배터리 안전성에 대한 의무 검사 조항이 들어 있지도 않고, 이를 검사할 수 있는 기술이나 장비가 갖춰져 있지 않다. 제도적, 기술적 관리와 감독이 보완돼야 한다.

ESS의 실패를 답습해선 안 된다. 어물쩍 넘어가다가는 ESS와 똑같은 길로 들어설 것이다. 과거의 경험과 사례를 반면교사 삼아 위기를 기회로 만들 수 있는 지혜를 모아야 한다.

윤건일 소재부품부 부장

윤건일 기자 benyun@etnews.com