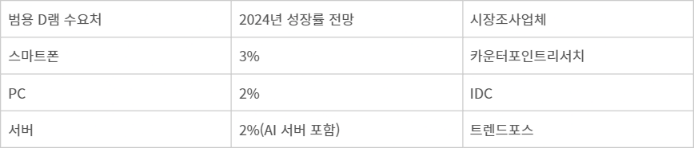

관련 통계자료 다운로드 범용 D램 수요처별 2024년 성장률 전망

관련 통계자료 다운로드 범용 D램 수요처별 2024년 성장률 전망 범용 D램 회복세가 낸드플래시에 못 미치는 것으로 나타났다. 생산 가동률이 80~90%에 머물러 있는 것으로 파악돼, 여전히 수요보다 공급이 우위에 있다. 스마트폰·PC·서버 시장 성장세가 둔화돼 수요를 견인하지 못한 것이 주요 원인으로 지목된다. 범용 D램은 고대역폭메모리(HBM)용이 아닌 스마트폰·PC·서버용 D램을 지칭한다.

18일 업계에 따르면 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 범용 D램 공장은 가동률이 80~90% 수준인 것으로 파악됐다. 올해 초 70~80% 대비 소폭 증가했지만, 반도체 공급 부족에 대응할 만한 '전면 가동(풀 가동)'까지는 도달하지 못한 것으로 알려졌다.

이는 낸드 플래시 제조사의 주요 공장 가동률이 100%에 진입한 것과 대비된다. AI 확산으로 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 등 수요가 되살아나면서 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 메모리 기업은 2분기 사실상 풀가동 체제로 전환했다. 최근 일본 키옥시아의 주요 팹 가동률도 100% 수준에 도달하며 감산을 종료한 것으로 알려졌다.

일각에서는 HBM 설비 투자 및 웨이퍼 투입 확대로 범용 D램의 공급 부족(숏티지)을 우려하지만, 실제 현장에서는 “체감이 어렵다”는 반응도 나온다.

반도체 업계 고위 관계자는 “메모리 제조사들이 HBM 설비 투자 및 웨이퍼 투입량을 늘려도 범용 D램 생산에 영향을 주는 정도는 아니다”며 “매출은 증가하고 있지만 아직 공급이 수요를 상회하고 있는 상황”이라고 밝혔다.

D램 테스트 업계 관계자는 “하반기 공급 부족이 발생하려면 현재 생산 능력을 확대하기 위한 투자가 이뤄져야 하는데 아직 관망세”라며 “고객사(메모리 제조사) D램 테스트 물량도 크게 확대되진 않고 있다”고 말했다.

이는 전방 산업 회복세가 더딘 영향이 크다. 작년 글로벌 경기 침체로 스마트폰·PC·서버 시장이 바닥을 치고 본격적인 시황 개선이 이뤄질 것으로 전망됐으나 그 폭이 크지 않았기 때문이다. 즉 범용 D램의 수요 동력이 여전히 약하다는 의미다.

우선 글로벌 클라우드 및 빅테크 기업의 AI 인프라 투자로 일반 서버 투자가 대폭 축소됐다. 서버 시장은 D램의 핵심 수요처다. 또 서버용 프로세서(CPU) 교체 속도도 느려 D램 수요를 견인하지 못하는 것으로 전해진다. 스마트폰 역시 교체 주기가 길어져 판매량이 지지부진한 상황이다. 시장조사기관 전망을 종합하면, 스마트폰·PC·서버 시장 성장률은 올해 2~3%에 불과할 것으로 관측된다.

다만 '온디바이스 AI' 확산 여부에 따라 범용 D램의 반등 가능성도 배제할 수 없다. 온디바이스 AI는 스마트폰이나 PC 등 최종 기기(엣지)에서 AI를 구현한 것이다. 소비자로부터 좋은 반응을 이끌어낸다면 스마트폰·PC 판매량 확대로, D램 수요를 견인할 수 있다.

업계 관계자는 “PC 제조사들이 온디바이스 AI PC 공세를 펼치고 있고, 삼성전자와 애플 등 스마트폰 제조사도 AI 구현에 총력을 기울이는 상황”이라며 “이같은 움직임이 범용 D램의 전방 산업 시황을 개선할 수 있을지 지켜봐야할 것”이라고 말했다.

권동준 기자 djkwon@etnews.com