대구경북과학기술원(DGIST·총장 국양)은 이성배 뇌·인지과학전공 교수 연구팀이 퇴행성 뇌질환 발병에 기여하는 새로운 잠재 독성 인자로 '핵인자 카파비(NF-κB)'를 발굴하고 이를 통한 신경병리 기전을 규명했다고 10일 밝혔다. 마땅한 치료제가 없던 다양한 퇴행성 뇌질환을 효과적으로 치료할 새로운 약물 개발 가능성을 제시할 것으로 기대된다.

고령화 사회로 접어들며 퇴행성 뇌질환 환자 수는 증가하지만, 관련 치료제 개발은 난항을 겪고 있다. 특히 퇴행성 뇌질환은 주로 특정 인자들이 신경세포 내에서 활성을 잃으며 발생하는 것으로 보고돼 왔다. 하지만 신경 세포 내 활성을 잃은 인자들에게 부작용 없이 선택적으로 활성화시키는 데 기술적 한계가 있다. 퇴행성 뇌질환 치료제 개발이 어려운 이유다.

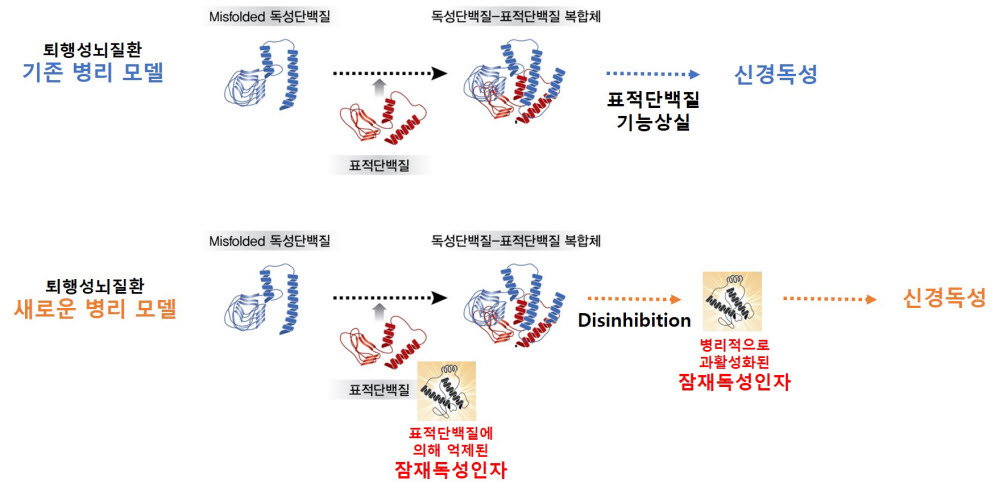

연구팀은 헌팅턴병처럼 신경퇴행성 질환인 폴리글루타민 뇌질환과 근위축성 측삭경화증(루게릭병)의 병리기전에 대한 연구를 진행했다. 그 결과, 평소 활성이 억제돼 있던 핵인자 카파비가 뇌질환 초기에 비정상적으로 과활성화되며 신경독성을 유발하고, 신경세포의 형태 변화나 사멸과 같은 심각한 신경병증을 일으킨다는 사실을 확인했다.

퇴행성 뇌질환에서 신경 세포의 병증과 그 사멸에 기여하는 잠재 독성 인자인 핵인자 카파비를 발굴하며 추가적인 잠재 독성 인자들도 존재할 수 있는 가능성을 제시했다. 특히 이번 연구는 특정 잠재 독성 인자의 활성 억제 약물 개발과 이를 활용한 표적 치료제 개발 가능성을 열었다는 점에서 주목받는다. 기존과 전혀 다른 퇴행성 뇌질환 치료제 개발 가능성을 보여줬다.

이성배 교수는 “강한 신경 독성을 가졌기에 평소에는 억제돼 있던 잠재 독성 인자가 질병상황에서 갑자기 비정상적인 활성화로 독성을 지니면서 퇴행성 뇌질환을 일으킬 수 있단 것을 실험으로 증명한 것이 핵심”이라고 말했다.

연구팀은 핵인자 카파비 인자 외에도 퇴행성 뇌질환을 일으키는 다른 잠재 독성 인자를 찾는 후속 연구와 궁극적으로 독성 인자들의 활성을 선택적으로 감소시켜 병 완화에 효과적인 치료제를 개발하는 연구를 계속 진행할 계획이다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구실 지원사업과 중견연구자 지원사업 성과이다. 연구 결과는 최근 미국 록펠러(Rockefeller) 대학에서 출간하는 세계적 권위의 학술지인 '저널 옵 바이올로지(Journal of Cell Biology)' 온라인판에 게재됐다. 또 이번 연구는 하버드 의대 소속 권민지 박사후 연수연구원, DGIST 뇌·인지과학전공 한명훈, 고병수 석·박사통합과정생이 공동 제1저자로 참여했다.

대구=정재훈기자 jhoon@etnews.com