재난안전 정책이 19대 대통령 선거 막바지 이슈로 떠올랐다. 강원도 강릉 지역 산불이 발생하자 주요 대선 후보는 지역 유세를 중단했다. 문재인·안철수·유승민·심상정 후보는 현장을 방문했고, 홍준표 후보는 지역 유세원을 구조 활동에 투입했다.

강릉 산불을 계기로 대선 주자들은 재난안전 대응력을 높이기 위한 정부 시스템 개혁을 약속했다. 청와대 중심의 재난 컨트롤타워 기능을 강화하고, 재난 대응 전문기관으로서 소방청 부활을 약속했다. 관련 인력도 늘리겠다는 방침을 확인했다. 어떤 후보가 대통령이 되든 관련 조직과 예산은 늘어날 것으로 전망된다. 대선 후보들이 치열한 선거전 속에 재난안전 정책의 중요성에 한목소리를 내며 조직 강화를 약속한 점은 다행이다.

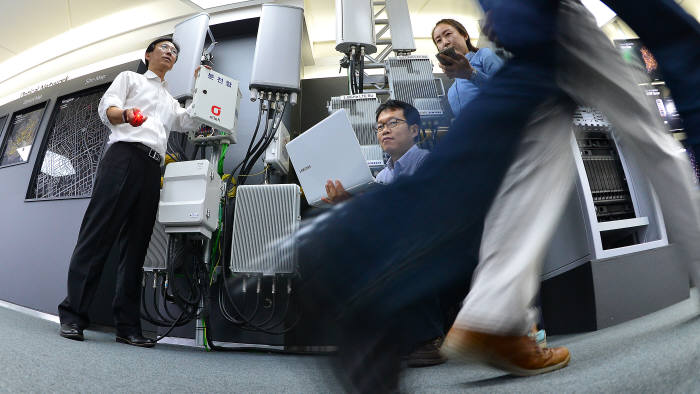

그러나 재난안전 대책은 주장하지만 재난망의 핵심이 되는 통신 인프라 문제에 대한 고민은 여전히 부족하다.

2014년 세월호 참사 당시 해양경찰과 소방 등 구조 인력은 무전기 2~3대를 써야 했다. 소방본부와 경찰·군이 통신하기 위한 무전기와 주파수가 서로 달랐다. 서로 다른 기관과 통신하느라 무전기를 번갈아 가며 통신해야 했다.

아무리 효율적인 조직을 갖추더라도 재난안전 시스템을 연결해서 즉각 반응이 가능하도록 할 통신 인프라가 갖춰져 있지 않다면 효율성을 발휘하기 어렵다.

이 같은 문제 해결을 위해 정부가 '재난안전망'을 대안으로 제시한 지 14년째다.

재난안전망 구축 논의는 2003년 대구지하철 참사 이후 시작됐다. 재난안전망은 세월호 참사 이후 완성하는가 싶었다. 그러나 권력 공백 사태에 추진 동력을 잃고 표류하고 있다. 사업 진행 단계마다 예산이 지나치게 많다, 기술 방식이 잘못됐다는 이유로 발목을 잡았다.

주요 대선 후보들의 공약을 들여다보면 재난안전통신망 구축에 대한 내용은 빠져 있다.

새 대통령은 이제라도 재난안전망을 우선 순위에 올려야 한다. 효율적인 재난 대응 조직과 시스템을 마련하는 일보다 14년이라는 세월이 해결하지 못한 재난안전망을 완성하는 일이 어려울 수 있다. 힘이 가장 있을 정권 초기에 재난안전망을 완성하지 못한다면 비극은 반복될 수 있다.

박지성기자 jisung@etnews.com