지난 여름 개봉한 허리우드 SF대작 `엘리시움`. 1280억원의 제작비가 투입된 영화는 서기 2154년 미래를 배경으로 호화로운 우주 정거장, 엘리시움으로 이주해 사는 코디네이터스 계급과 황폐해진 지구에 머물고 있는 하층민 간의 갈등을 그린다.

단 50만명 만 살 수 있는 너비 3㎞, 직경 60㎞ 고리 모양의 천국 엘리시움과 쓰레기 천지인 지구간 극단적 대비 장치로, 영화는 엘리시움의 각 가정마다 설치돼 있는 `자동진단치료캡슐`을 선뵌다.

개인용 MRI(자기공명영상장치)와도 같이 생긴 이 `만병통치 기계`는 코마 상태에 놓인 어린 아이를 단 한 번의 스캐닝만으로 `급성림프구성 백혈병` 환자로 진단해 바로 치료해낸다. 진단에서 완치까지 걸린 시간은 불과 10여초. 다발성 복합 골절로 목발이 아니면 서지도 못하던 아이가 이 기계에 몇 초 누웠다 일어나더니 엄마품에 뛰어 안긴다. 수류탄에 손상을 입은 얼굴을 재건시킨 것도 바로 이 캡슐이다. 영화 말미에 엘리시움의 새 패권을 거머쥔 사람이 지구의 가난한 사람에게 가장 먼저 보낸 것 역시 빵이나 생필품이 아닌, 이 만병통치 기계를 잔뜩 실은 응급의료선였다.

이쯤되면 궁금해진다. 이게 진짜 가능한 걸까. 현재 지구상에서 이와 가장 유사한 과학기술로 꼽을 수 있는 것이 `테라그노시스` 연구다. 테라그노시스란 치료를 뜻하는 `테라피(Therapy)`와 진단을 일컫는 `다이어그노시스(Diagnosis)`의 합성어다. 형광물질로 질병을 조기 진단하고 치료를 동시에 수행하는 진단·치료기술이 바로 테라그노시스다. 유전자 연구와는 개념이 다르면서도, 맞춤 진단과 치료가 가능한 게 테라그노시스의 특징이다.

국내에서는 한국과학기술연구원(KIST)이 이를 주도한다. KIST는 2003년부터 미래의 의료는 진단과 치료가 동시에 이뤄져야 한다고 예측하고 기반 연구를 해 왔다. 지난 2009년에는 테라그노시스연구단이 발족돼, 현재는 의공학연구소 내에 편제돼 있다. 테라그노시스를 이용해 진료를 하면 환자가 약을 복용했을 때 환자의 몸속에서 어떤 변화가 일어나는지 육안으로 확인할 수 있어, 암과 류머티스 등 질병의 유무를 진단하고 맞춤형 치료가 가능하다. 예컨대 지금까지는 항암제를 투입한 후 암세포가 얼마나 줄어드는지 엑스레이로 변화를 감지해내기 위해서는 약 한 달 정도가 소요된다.

하지만 테라그노시스를 활용하면 항암제가 암세포에 달라붙어 얼마나 암세포 활동을 막는지 실시간 영상을 통해 파악할 수 있다. 활동이 왕성한 암세포일수록 형광빛이 난다. 항암제를 맞고 나서 그 빛이 사라지는 것을 바로 육안 확인 가능하다. 빛이 사라지는 것은 곧 암이 치료되고 있다는 것을 의미한다.

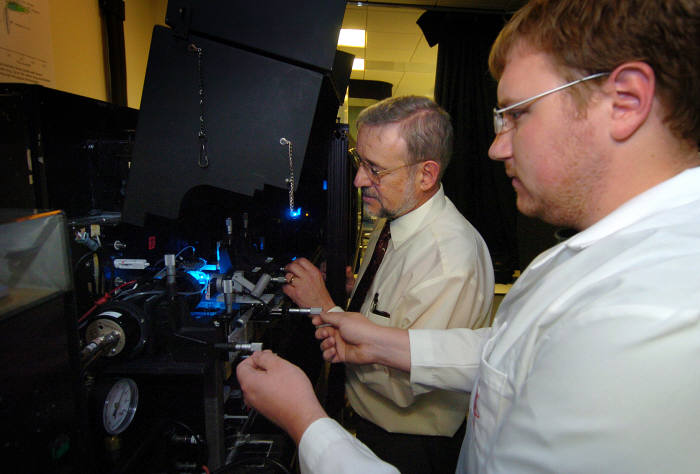

여기서 중요한 것이 `분자영상` 기술이다. 분자구조 이상 유무와 변화 정도를 영상을 통해 눈으로 식별 가능토록 하는 것이다. 권익찬 KIST 테라그노시스연구단 박사는 “기존 암수술은 암 조직을 직접 만져보고 MRI 촬영한 후 수술을 진행한다. 그러나 암세포가 몸속에 남아있을 경우를 염려해 암세포를 포함한 정상 조직까지 광범위하게 도려내왔다. 하지만 뇌의 경우 잘못 건들이면 말을 할 수도, 걸을 수도 없게 될 만큼 민감한 조직이다. 그만큼 뇌 근처 암덩어리는 조심해서 수술을 해야한다”고 말했다.

여기서 테라그노시스의 위력이 발휘된다. 테라그노시스 분자영상 기술로 암조직을 살펴보면 정확히 암조직만 형광빛이 띈다. 따라서 형광조직만 도려내면 되기 때문에 정밀 수술이 가능하다.

양은경 KIST 테라그노시스연구단장은 “진단과 치료가 같이 이뤄지는 테라그노시스의 특성상 효소가 어디에 얼마만큼 활동하는지 알 수 있게 해줘 그에 최적화된 약을 만들 수 있다”며 “엘리시움의 캡슐치료기기의 등장 역시 영화 속 허황된 꿈만은 아닐 것”이라고 말했다.

류경동기자 ninano@etnews.com