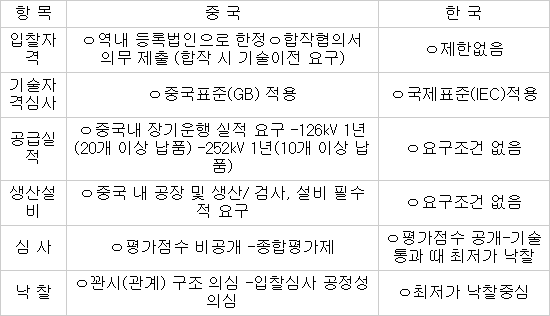

한국이 중국에 비해 불리한 비관세 장벽으로 중국산 중전기기의 한국 진출을 부추기고 있다는 지적이다. 반면에 중국은 입찰자격은 물론이고 자격심사, 공급설비, 생산설비 등에 까다로운 기준을 내세워 자국 기업을 보호하는 한편 국내 업체들의 중국 진입을 막고 있다.

12일 중전기기 업계에 따르면 중국은 자국 내 입찰 건에 대해 중국 내 등록법인으로 한정하고 합작협의서를 의무적으로 제출하도록 하고 있다. 합작서에서는 기술이전을 명시하도록 요구한다. 하지만 우리나라는 아무런 제한을 두지 않는다.

기술자격 심사에서도 중국은 자체표준(GB)을 적용하지만 우리나라는 국제표준인 IEC를 적용한다. 국내 기업이 중국에 수출하기 위해서는 별도의 비용을 들여 GB를 통과해야 하는 것이다.

중국에서는 자국 내 중전기기의 장기운행 실적도 요구한다. 설비 전압이 126㎸ 기준으로 20개 이상을 납품해야 하며 1년간 설치 운영해야만 입찰 자격이 주어진다. 중국 진출을 하려면 현지 공장 및 생산설비는 필수다. 우리나라는 생산설비나 공급실적에 상관없이 중국 기업의 국내 입찰 참여를 허용한다.

국내 기업들이 제반 조건을 갖추고 중국 내 입찰에 참여해도 낙찰받기 어렵다. 종합평가제에다 평가점수를 공개하지 않아 공정성에 의문이 들어도 이의를 제기할 수도 없다. 우리나라가 최저가 입찰로 평가점수를 공개하는 것에 비해 분명 자국 기업을 보호하려는 성향을 띤다.

업계 한 관계자는 “지난해 대중국 적자 규모가 22억4400만달러로 2009년에 비해 무려 일곱 배 가까이 늘어났다”며 “정부가 국내 기간산업인 중전기기를 보호하기는커녕 중국 기업의 국내 진출을 돕고 있어 한중 FTA를 체결하기 전에 이미 중국산 제품이 국내 시장을 장악하고 있다”고 토로했다.

한국과 중국의 비관세 장벽 비교

유창선기자 yuda@etnews.com