국내 연구진이 빛의 산란을 이용해 기존 광학렌즈보다 3배가량 뛰어난 해상도를 갖는 나노입자 기반의 신개념 슈퍼렌즈 기술을 개발했다.

빛의 굴절을 이용하는 기존 광학렌즈와 달리, 슈퍼렌즈는 100㎚ 크기의 세포 내 구조와 바이러스 등을 볼 수 있다. 또 광통신과 최첨단 반도체 공정 등에 응용 가능하다.

현미경 등에 쓰이는 일반적인 광학렌즈는 빛의 굴절을 이용하기 때문에 빛의 파장보다 작은 초점을 만들 수 없는 `회절한계` 특성으로 인해 가시광선 영역에서 200~300㎚보다 작은 물체는 관찰할 수 없다.

빛이 물체에 부딪혀 나오는 산란광 중 일부는 멀리까지 나아가 광학렌즈를 통해 이미지를 형성하지만 나머지는 물체 주변에서 머물다가 아무런 정보도 전달하지 못하고 소멸된다.

이에 따라 빛 파장의 2분의 1보다 작은 나노크기 물체는 이미지 형성이 가능한 주요정보를 포함하고 있는 산란광 대부분이 물체 주변에만 머물러 있어 광학현미경으로는 분간이 되지 않는 것이다.

이런 특성 때문에 물체 주변에 머무르는 산란광을 멀리 진행하도록 조정하는 것이 광학현미경 해상도 한계 극복의 관건이었다.

한계 극복을 위해서 자연에서 찾을 수 없는 인공적인 구조로 특수한 성질을 갖도록 제작된 인공물질인 `메타물질` 등을 이용, 굴절률을 높이는 등의 연구가 있어왔다. 하지만 제작 및 활용 측면에서 경제성이 떨어졌다.

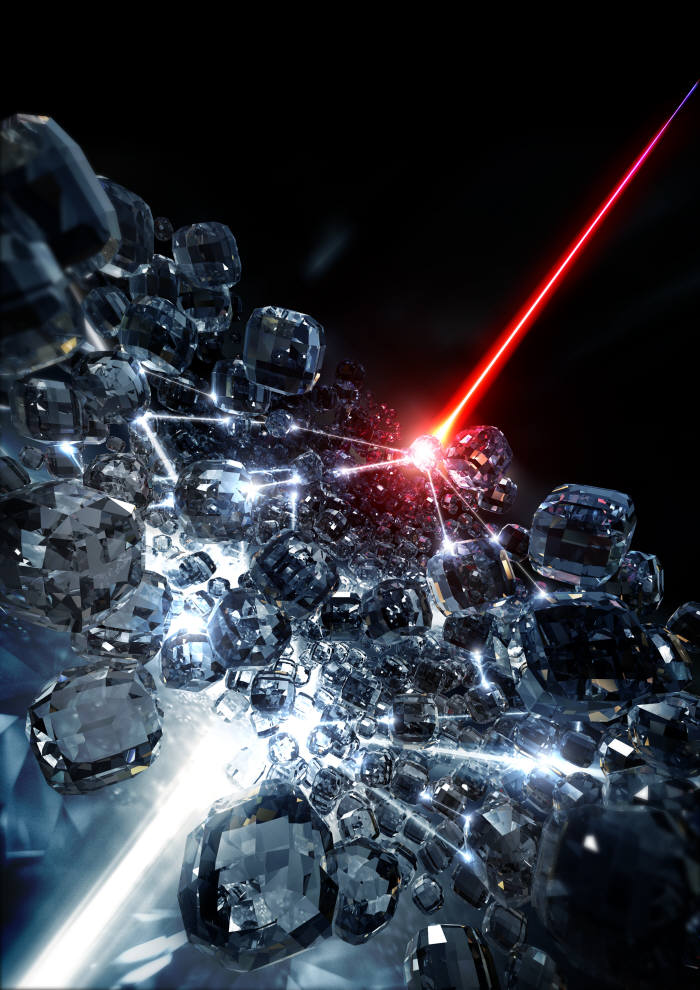

연구팀은 빛의 위상을 조절, 나노입자를 통과한 산란광을 정밀하게 조정해 초고해상도 초점을 형성할 수 있는 산란 슈퍼렌즈(scattering super-lens)에 대한 개념을 제안하고 실험적으로 구현해냈다.

산란 슈퍼렌즈는 쉽게 구할 수 있는 락카 스프레이를 유리에 뿌리는 방식으로 제작했으며 빛이 나노입자층(유리 표면의 얇은 페인트 박막)을 통과해 나오는 산란광의 분포를 파악하고, 임의로 빛의 위상을 제어할 수 있는 파면조절기(SLM)를 통해 정밀하게 빛의 위상을 조정, 초고해상도 초점을 형성했다.

나노입자 주변에서 소멸되는 산란광을 줄이려는 기존의 방식에서 탈피, 산란광들을 정밀하게 조절하는 방식으로 발상을 전환해 값싸고 응용성이 높은 초고해상도 이미징 기술을 개발한 것이다.

박용근·조용훈 한국과학기술원(KAIST) 물리학과 교수 연구팀이 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실사업의 지원으로 수행됐다. 연구결과는 네이처 포토닉스(Nature Photonics) 4월 28일자 온라인판에 게재됐다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 박정훈 KAIST 학생과 박충현 박사는 “산란을 이용해 빛을 제어, 초고해상도 초점을 형성한 것으로 나노광학 산업계에 종사하는 연구자에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며 “이미징 외에도 반도체 공정의 리소그래피, 광통신 등의 분야에서도 적극 활용될 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 이 연구는 신종화 KAIST 신소재공학과 교수를 비롯해 고승환 KAIST 기계공학과 교수, 남기태 서울대 재료공학과 교수 등 다양한 분야 연구팀이 참여한 `융합연구` 형식으로 진행됐다.

류경동기자 ninano@etnews.com