관련 통계자료 다운로드 태양광 폴리실리콘·웨이퍼 가격 동향

관련 통계자료 다운로드 태양광 폴리실리콘·웨이퍼 가격 동향 국내 태양광 웨이퍼 업체가 폴리실리콘 장기공급계약의 `덫`에 걸려 고사 위기에 처했다. 사실상 마땅한 해결책이 없어 정부의 적극적인 지원이 필요하다는 지적이다.

12일 업계에 따르면 넥솔론·웅진에너지·SKC솔믹스·오성엘에스티 등 국내 주요 태양광 웨이퍼 업체들이 실적 부진에 시달리고 있다.

공급과잉으로 인한 불황과 판가하락이라는 표면적 원인 외에, 폴리실리콘 업체들과 맺은 장기공급계약이 큰 부담으로 작용하고 있다는 게 전문가들 지적이다. 일부 소규모 업체는 조만간 사업을 접을 것이라는 관측도 나오고 있다.

헴록·바커·OCI·REC·도쿠야마 등 주요 폴리실리콘 제조업체들은 지난 2010년과 지난해 초까지 국내 태양광 웨이퍼 업체들과 평균 5년 이상의 장기공급계약을 맺었다. 태양광 산업이 호황을 누릴 때라 웨이퍼 업체들은 안정적인 폴리실리콘 확보가 시급했기 때문이다. 웨이퍼는 폴리실리콘을 원재료로 만들며 이후 태양전지, 모듈의 형태로 완성된다.

당시만 해도 폴리실리콘 절대량이 부족했기 때문에 계약은 폴리실리콘 업체에 유리하게 맺어졌다. 보통 웨이퍼 업체들은 계약금액의 10~20%를 선급금으로 지불했으며 폴리실리콘 업체들은 이를 증설, 연구개발(R&D) 등에 투자했다. 계약은 폴리실리콘 총량이나 계약액을 고정하는 형태로 이뤄졌다. 예를 들어 1000톤, 혹은 5000만원어치의 폴리실리콘을 5년간 공급받기로 하는 식이다.

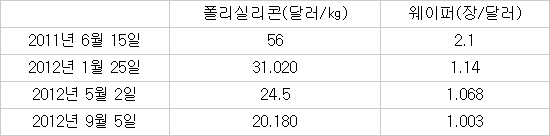

하지만 지난해 2분기부터 글로벌 공급과잉으로 태양광 전 제품 가격이 급속이 떨어지면서 장기공급계약은 웨이퍼 업계에 부담으로 돌아왔다. 지난해 중순 1㎏당 50~60달러에 거래되던 폴리실리콘 가격은 20달러로 떨어졌으며 웨이퍼(156㎜ 다결정 기준) 가격도 같은 기간 1장당 2달러에서 1달러로 낮아졌다.

웨이퍼 업체들은 수요가 크게 줄고 판가가 절반으로 떨어졌지만 폴리실리콘을 계약 당시의 `제값`으로 공급받고 있어 갈수록 손해를 보는 상황이다. 시장 변화를 반영하기 위해 3개월마다 협의를 통해 가격을 조정하는 사례도 있지만 업체 간 요구하는 가격차이가 커 갈등만 깊어지고 있다는 게 업계 중론이다.

한 웨이퍼 업체 임원은 “계약을 파기하고자 해도 벌금이 상당하기 때문에 울며 겨자 먹기로 비싼 값에 폴리실리콘을 계속 구입하고 있는 상황”이라며 “우리나라 뿐 아니라 최근 세계적으로 태양광 전 부문에서 발생하고 있는 문제로, 많은 기업들이 법률적인 검토를 해봤지만 사실상 방법이 없어 실제 소송을 하는 사례는 극히 드물다”고 말했다.

전문가들은 정부 차원의 지원이 필요하다고 지적했다. 이대로는 장기공급계약이 종료되는 2015~2016년 전에 무너지는 웨이퍼 업체가 적지 않을 것이라는 우려다. 대만과 같이 정부가 나서서 자국 웨이퍼 업체들을 직·간접적으로 지원해야 한다고 조언했다.

안형근 건국대 전기공학과 교수는 “국내 웨이퍼 업체들이 활발한 R&D로 높은 기술력을 갖췄지만 외부환경 때문에 불가피하게 어려움을 겪고 있다”며 “정부가 진정한 녹색성장 정책을 수행하기 위해서는 웨이퍼 업체에 대한 직·간접적인 재정·행정적 지원을 해야 한다”고 말했다.

태양광 폴리실리콘·웨이퍼 가격 동향(자료=PV인사이트)

유선일기자 ysi@etnews.com