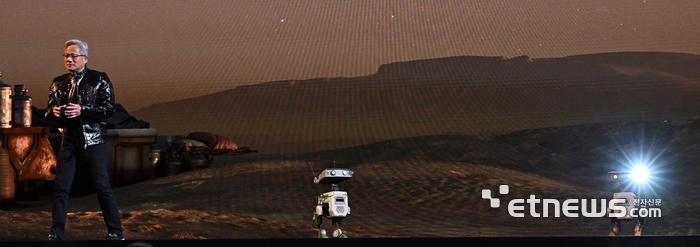

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일(현지시간) CES 2026에서 공개한 전략은 '인공지능(AI) 풀스택 기업'으로 정리된다. 칩을 만드는 회사뿐만 아니라 전체 시스템을 구축하는 데 앞장서겠다는 의미다.

이날 공개한 오픈소스 자율주행 AI 플랫폼 '알파마요'는 엔비디아의 이 같은 전략을 상징적으로 보여준다. 최종 애플리케이션을 제외한 나머지 영역을 엔비디아가 통합 제공하는 형태로 시장을 만들어가겠다는 취지로 읽힌다.

황 CEO는 '물리적(피지컬) AI'를 5개의 단계로 설명했다. 자율주행차를 예시로 들면 가장 아랫층은 하드웨어인 자동차가, 바로 위에는 칩, 중앙처리장치(CPU), 네트워킹 칩 등이 위치한다. 그 위에가 데이터가 있고 그 위에는 엔비디아의 세계 파운데이션 모델 '코스모스'와 디지털 트윈 플랫폼 '옴니버스' 등과 같은 데이터 인프라가 있다. 이번에 공개한 AI 플랫폼 '알파마요'와 같은 모델이 다음 단계다.

알파마요 경우에는 최종 애플리케이션인 차량을 메르세데스 벤츠가 만든다. 하지만 자율주행차의 근간이 되는 AI 관련 스택은 엔비디아가 제공했다.

황 CEO는 이를 두고 “과거 사람들이 AI 자체가 애플리케이션이라고 생각했지만, 실제로는 AI 위에 새로운 애플리케이션이 구축될 것”이라고 말했다. 피지컬 AI가 기존에 챗GPT와 같은 언어 모델 기반 에이전틱 AI와 다른, 그 너머의 시장을 겨냥한 것이다.

이같은 방식이 자율주행차 뿐만 아니라 휴머노이드 로봇과 제조 공장에 이르기까지 물리적(피지컬) AI의 확장과 결합되면 엔비디아 입장에서는 지속 가능한 성장 동력을 마련할 수 있게 되는 셈이다. 피지컬 AI는 로봇이나 자율주행차처럼 물리적인 실체를 가진 AI를 의미한다.

황 CEO가 지난해와 올해 2년 연속 CES에 참가해 미래 먹거리로 피지컬 AI를 강조한 것도 하드웨어 공급 업체에서 벗어나 시장에서 외연 확대를 강조한 것으로 해석된다. 엔비디아가 하드웨어부터 모델까지 수직적으로 통합된 스택을 제공함으로써 잠재적 AI 고객에 대한 견고한 '락인' 효과를 거둘 수 있다.

엔비디아가 알파마요, 코스모스, 옴니버스 등을 오픈소스로 제공하는 것도 최종 애플리케이션 업체의 엔비디아 의존도를 높이기 위해서다. 잘 구현된 소프트웨어와 모델을 활용하는 만큼 엔비디아 생태계에 녹아드는 것이 불가피하기 때문이다. 지속적인 소프트웨어 업데이트와 인프라 운영을 통해 다른 하드웨어나 플랫폼으로 전환하기 어렵게 만드는 장벽을 세운 셈이다.

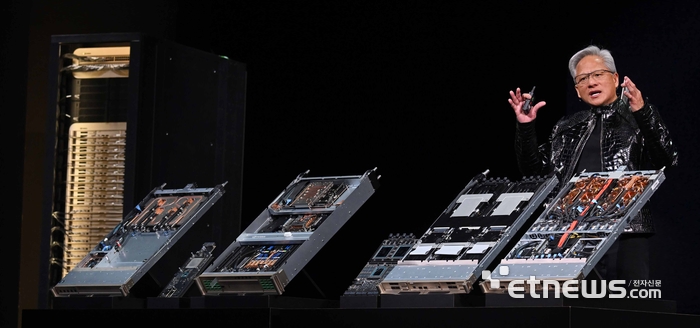

이날 같이 공개된 차세대 AI 반도체 '베라 루빈'도 하드웨어지만 같은 전략이다. 루빈 그래픽처리장치(GPU), 베라 중앙처리장치(CPU), 블루필드4 데이터처리장치(DPU), NV링크 6스위치 등 여러 엔비디아 칩과 기술이 결합돼 하나의 칩처럼 작동하도록 '플랫폼'으로 설계했기 때문이다. CPU, GPU 단일 부품만으로는 대체할 수 없게 돼 경쟁사가 쉽사리 진입하기가 어려워졌다.

라스베이거스(미국)=김영호 기자 lloydmind@etnews.com