지난달 열흘동안 발생한 역대 최악의 산불에 대해 임도, 숲가꾸기 사업이 진행된 곳일수록 산불피해가 극심했다는 주장이 나왔다. 산림당국이 제시한 산불 예방 대책에 대한 반박이다.

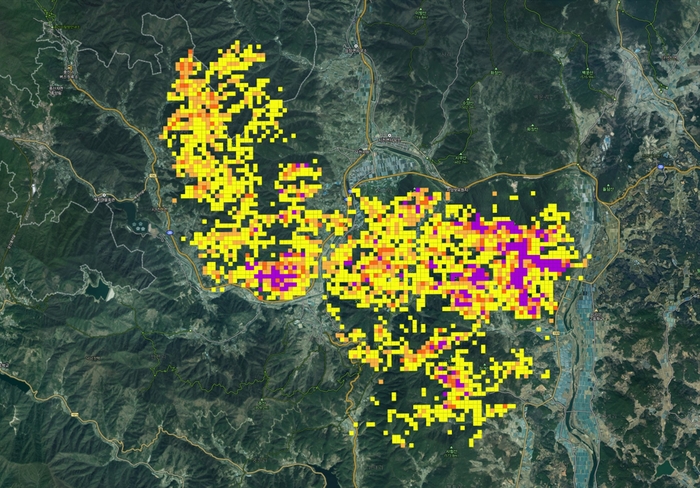

기후재난연구소는 10m 해상도의 유럽우주국(ESA) 센티넬2(Sentinel-2) 위성영상으로 지리산국립공원 등 산불 피해현장을 정밀 분석한 결과를 9일 공개했다.

위성영상 분석 결과 임도가 조성됐고 숲가꾸기가 진행된 자양리, 외공리 일대의피해 강도가 가장 컸던 반면 국립공원 내부 피해는 가장 약했던 것으로 드러났다.

연구소는 “산불피해 지역을 드론 사진으로 담은 결과는 어디에 산불이 발생했는지조차 확인하기 어려울 정도로 피해가 거의 없음을 확인했다”면서 “지리산국립공원 피해지역의 대부분은 능선부 일부에 검게 탄 소나무만이 산불피해 지역임을 겨우 알 수 있을 정도로 피해가 적었다”고 설명했다.

산림청이 8일 임도와 숲가꾸기 사업을 할 수 없는 국립공원 내에 탈 것이 많고 접근이 어려워 산불을 끄지 못했다고 주장하자, 즉각 반론을 제기한 것이다.

산림청은 “지리산국립공원 지역이 일부 포함된 산청과 하동지역 산불 진화 때 보존 위주의 정책으로 애를 먹었다”면서 “산불 진화 때 활엽수의 낙엽층이 1m나 돼 진화에 애를 먹었다. 오랫동안 쌓인 낙엽 때문에 헬기로 물을 뿌려도 표면만 적실 뿐 속불까지 잡는 데 어려움을 겪었다. 불이 낙엽층 아래에 있어 꺼진 산불이 다시 되살아나는 일이 반복됐다”고 밝혔다.

그러나 현장 확인 결과 모두 불탄 산림 한가운데에 임도가 뚜렷하게 보이는데, 산불피해 강도는 지리산국립공원과 확연한 차이를 보였다. 임도가 많은 국립공원 외부에서부터 강력하게 확산하던 산불이 지리산국립공원 경계로 들어오면서 힘을 잃고 꺼진 것이라는 해석이다.

연구소는 “산림 내부로 들어가 보면 숲가꾸기 사업을 통해 소나무림 하부에 소위 탈것을 줄이는 사업이 진행됐음을 쉽게 확인할 수 있었다”면서 “불이 하늘로 치솟아 대형산불로 연결되는 수관화 발생지역은 한결같이 하부의 활엽수를 베어낸 숲가꾸기 지역임이 확인됐다”고 설명했다.

이준희 기자 jhlee@etnews.com