정부가 29일 발표한 스마트시티 전략은 도시 성장 단계별로 다르게 추진하는 것이 특징이다. 과거 U시티 사업처럼 획일화된 방식을 지양하고 단계·지역별로 맞춤형 도시를 조성한다.

향후 실행력을 확보하는 것은 과제다. 지역주민과 민간 산업계의 참여를 활성화할 유인책이 마땅치 않다. 지방자치단체의 사업 추진 여력에 대해서도 면밀한 점검이 요구된다.

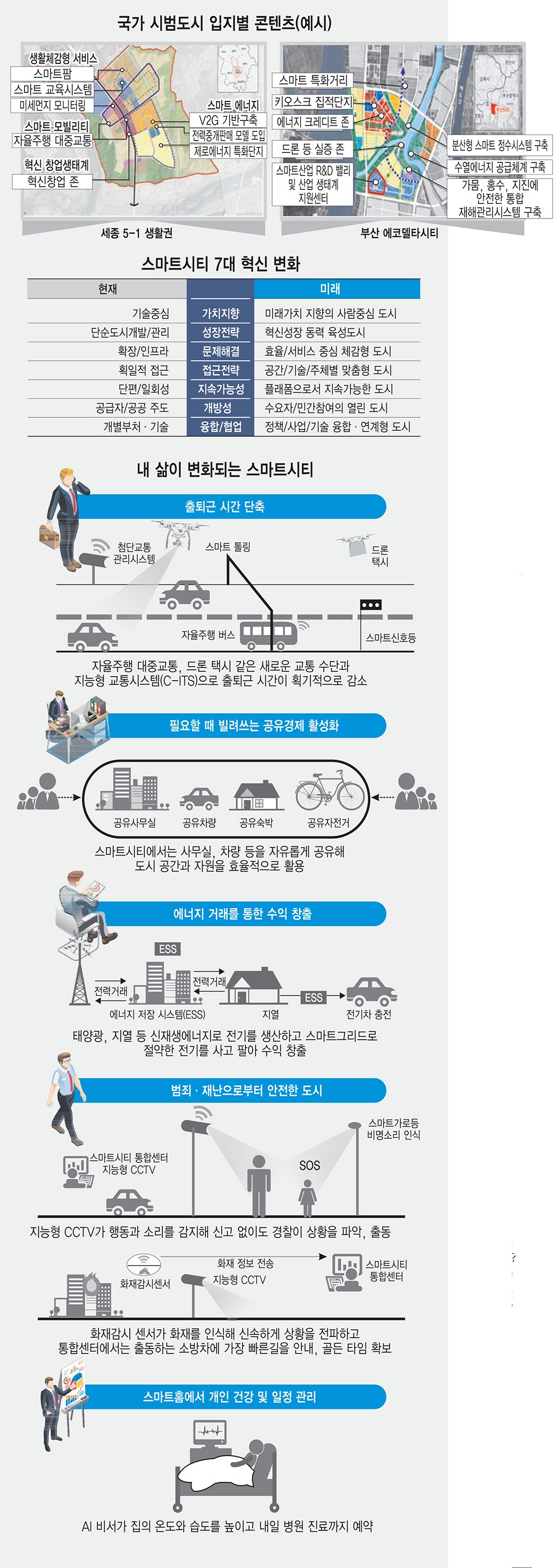

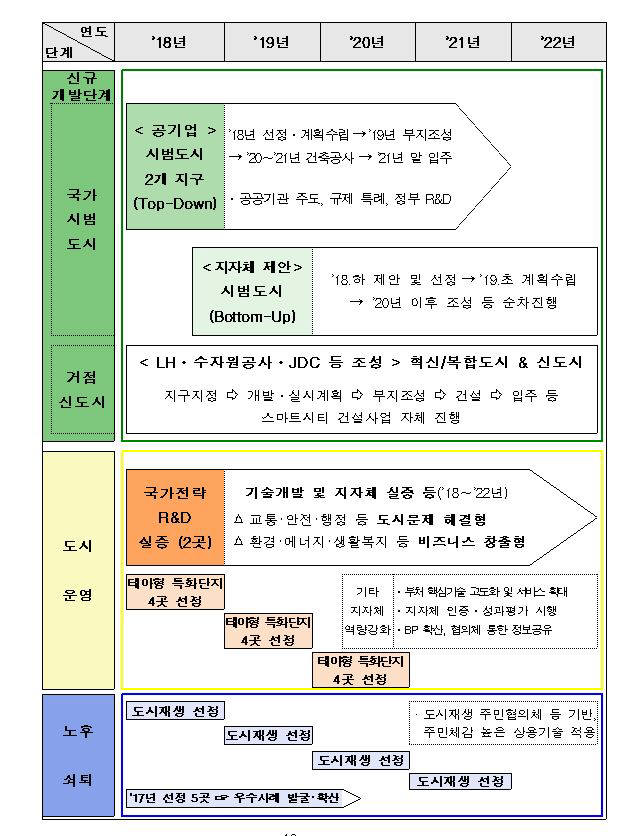

정부는 신규개발단계에는 국가 시범도시 조성과 함께 지역 거점을 육성한다. 국가 시범도시로 세종, 부산 등 공기업 사업지 2곳을 선정한 데 이어 하반기에는 지방자치단체나 민간, 대학 컨소시엄의 제안을 받아 추가 선정한다.

정부는 빠른 시일 내에 선도 모델을 만들기 위해 공기업 사업지를 우선 지정했다. 궁극적으로는 건설 단계부터 시민이 필요로 하는 다양한 콘텐츠를 발굴하는 것이 스마트시티의 모습이다. 이를 위해 정부가 먼저 지정하는 하향식이 아니라 지자체나 민간이 제안하는 상향식 도시계획을 만들어야 한다.

이와 함께 혁신도시를 중심으로 한 지역거점도시를 육성한다. 나주 스마트 에너지(한전), 김천 스마트교통(도공, 교통안전공단) 등 혁신도시 이전 기관 특성을 살린 '스마트 혁신도시 선도모델'을 만든다.

도시가 이미 조성됐거나 운영단계에 있는 지역에서는 스마트화 전략을 추진한다. 기존 도시 내에 데이터 허브모델과 테마형 특화단지 조성을 지원한다. 데이터 허브 모델은 정부가 국가 전략 R&D 사업을 통해 개발하는 빅데이터 기반 솔루션을 구현하고 실증하는 모델이다. 올 해 내 지자체 2곳을 공모해 실증 사업을 추진한다.

지역 특성에 맞는 특화단지 4곳을 지정한다. 스마트시티 인증제도를 도입해 각종 정책 사업이 집중되도록 한다.

노후 쇠퇴 단계에서는 스마트시티형 도시재생 사업이 펼쳐진다. 지난 해 말 발표한 시범지구 5개를 시작으로 매년 스마트시티형 도시재생사업 지역을 선정한다.

국가시범도시를 비롯해 스마트화 지역, 스마트 도시재생 지역 모두 각각의 특성에 맞춰 사업을 전개한다. 모든 기술을 결집하는 것이 아니라 지역에 맞는 콘셉트가 설정되면 지역 주민이나 사업자가 콘텐츠를 발굴하는 형식이다.

김갑성 스마트시티 특별위원회 위원장은 “모든 기술이 종합적으로 들어가는 방향은 아니다”라면서 “옛날 신도시처럼 똑같은 도시를 짓는 것이 아니라 그 도시에서 가장 필요한 기술을 담는다”고 설명했다.

이 때문에 사업별 예산도 미리 정하지 않았다. 국가시범도시에 어떤 서비스나 콘텐츠를 넣을 것인지에 따라 예산이 달라지기 때문이다.

스마트시티 특위는 이런 상황을 감안해 중간 이행결과를 점검한다. 6개월 정도 후에 어떤 사업이 추진될지 살펴본다. 민간도 이행점검에 참여한다.

자율주행자동차·드론·인공지능 등 4차 산업혁명 기술이 자연스럽게 스마트시티 내에서 시험될 수 있도록 국가시범도시에는 규제 샌드박스와 각종 특례규정을 도입한다.

1990년대부터 추진된 U시티는 국가 주도 대규모 건설사업이었다. 인프라를 구축하는 것이 중요한 시기였다. 대규모 단지를 추진하면서 얻은 수익으로 네트워크와 기타 인프라를 구축했다. 주민은 원격으로 집안 내부를 조절하고 지방자치단체는 ICT를 활용해 교통·방범 등 공공 서비스 질을 높이는 것을 목표로 했다.

지난 해 개정된 스마트도시법은 건설 최소 규모는 줄어들고 사업 영역은 넓어졌다. 도시 문제 해결을 위해 ICT나 첨단 기술을 도입하는 것이 스마트시티인 만큼 해당 지역이 풀어야 할 문제가 무엇인지냐에 따라 성격이 달라진다.

국가시범도시를 비롯해 앞으로 추진하는 스마트시티 사업은 기존 U시티 사업과 확연하게 다르다. 신도시 건설보다는 콘텐츠나 서비스를 어떻게 구현하는가에 초점을 맞춘다. 공공서비스에 그치지 않고 미래 핵심기술을 먼저 구현한다. 이를 통해 산업과 일자리 창출로 이어지도록 설계된다. 산업과 일자리를 위해서도 지역 특색과 상황에 맞는 서비스나 콘텐츠가 필요하다.

과거 U시티 성공 과제가 인프라 구축을 위한 자금 확보였다면 스마트시티 성공과제는 저마다 다르다. 각 지역의 요소를 얼마나 잘 살리느냐는 민간의 참여에 달렸다.

지속가능한 도시로 만들기 위해 삶의 질을 높이는 데 그치지 않고 산업 생태계 창출로 이어져야 한다.

정부의 스마트시티 추진 전략에서 실행력이 담보되지 않은 것은 문제로 지적된다. 예산이 뒷받침되지 않은 상태에서 주민 참여를 어떻게 활성화할 것인지는 명확하지 않다. 민간 산업계의 참여를 유도하는 방안도 불확실하다.

정부는 시민참여를 위해 개방형 혁신 시스템을 도입한다고 했지만 크라우드펀딩처럼 실질적인 수익 배분 방안을 제외하고는 마땅한 당근책이 없다. 지방자치단체가 매칭해 사업을 추진할 여력이 있는지도 따져봐야 할 문제다.

손병석 국토교통부 차관은 “스마트시티 기본 방향이 나온 후 그 시행 계획 아래 민간과 공공이 어떤 서비스를 구현할 것인지 구체적으로 결정할 수 있다”면서 “이후 국가, 지자체, 사업시행자, 민간기업이 어떻게 재원을 배분할 것인지도 나올 것”이라고 설명했다.

문보경 산업정책부(세종)기자 okmun@etnews.com