우리나라 전기자동차(BEV) 민간 보급은 2013년에 시작해 지금까지 약 2만대가 보급됐다. 일본은 이보다 앞선 2009년부터 전기차를 보급하며 현재 누적 판매량이 10만대에 육박했다. 자동차 시장 규모로 따지면 일본(연간 497만대)이 우리(180만대)보다 약 2.8배 크다. 이 때문에 단순 시장 비교는 어렵지만 두 나라의 전기차 정책에는 유사점이 많다. 자국에서 생산되는 전기차 위주로 시장을 키워 왔고, 친환경차 목표량을 달성해야 할 뿐만 아니라 배터리·전장부품 등 자동차 산업까지 돌봐야 하는 비슷한 처지다. 전기차 보급에 먼저 나선 일본과 한국의 전기차 정책을 비교·분석했다.

◇한국 '물질 지원'에 일본 '산업 붐업'

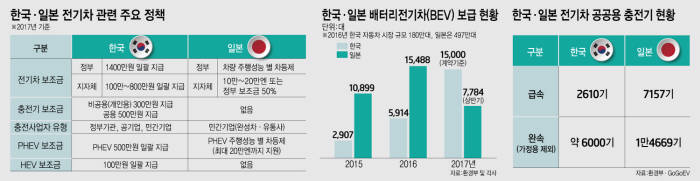

국내 전기차 보급은 2013년 제주에서 시작돼 2014년부터 전국으로 확대됐다. 시장 초기에는 소비자가 선택할 수 있는 전기차 모델이 4~5종에 불과했다. 1회 충전에 따른 주행 거리나 충전 인프라도 크게 부족했다. 이에 따라 정부는 전기차 구매 보조금(1500만원)에다 지방자치단체 보조금(300만~900만원)을 추가 지원했다. 4000만원 하는 전기차를 불과 1000만원 중·후반대에 살 수 있는 구조다. 여기에 당시 개인 전용 충전기(7㎾h급) 구입·설치 보조금으로는 700만원을 지원했다. 충전기 시세로 따지면 10대 이상을 살 수 있는 금액이다. 이 같은 정책은 올해 전기차 보조금(1400만원)과 지자체(100만~600만원) 지원 규모와 비교해 다소 줄었지만 크게 달라진 건 없다.

반면에 일본은 2013년부터 배터리 용량에 따라 정부 보조금을 차등 지원했다. 주행 거리가 긴 전기차는 최대 40만엔(약 400만원)을 지원했고, 지자체별로는 정부 보조금의 50% 또는 10만~20만엔을 추가 지원했다. 이후 2017년부터는 주행 거리에 따라 ㎞당 1000엔을 곱해 최대 40만엔을 지원하는 방식으로 바꿨다. 전기차 주행 성능이 뛰어난 차량이 더 많이 지원받는 구조다. 여기에 충전기 보조금은 애초부터 없었다. 소비자 주거 환경 등을 고려, 스스로 선택하게 한 조치다.

이 결과 일본산 전기차는 히트펌프식 히터를 도입해 에너지 효율을 높이고, 구동 중에 전기가 충전되는 회생 제동 성능 향상 등 기술 고도화를 부추겼다. 2013년 닛산 '리프(Leaf)'는 모터의 희토류 사용량을 40% 줄이면서 기존 성능을 유지시킨 개선형 모델을 내놓기도 했다. 배터리 팩 등 간소화로 차량 무게를 약 80㎏ 줄이면서 주행 성능도 높였다.

일본의 전기차 보급 정책은 차량 가격 하락에도 영향을 미쳤다. 최근 일본 닛산과 혼다가 출시한 전기차는 3000만원대로 국내 전기차보다 약 1000만원 저렴하다. 금전 위주 지원책으로 수년째 비슷한 가격대를 유지하고 있는 국내 전기차 시장과는 크게 비교된다.

◇충전 시장, 한국 “정부·공기업” 일본 “민간 기업”

일본의 충전서비스 시장은 우리나라와 달리 자동차 업체가 주도하고 있다. 2014년 토요타, 닛산, 혼다, 미쓰비시 4개사가 공동 출자로 설립한 일본충전서비스(NCS)가 대표 사례다. 자동차 제작사가 자체 동원한 자금으로 고속도로, 유통점, 편의점 등에 충전 인프라를 구축해 운영한다. NCS는 현재 일본 내 최대 충전 인프라를 보유한 유력 사업자로 성장했고, 유료 충전 서비스를 통해 확보한 수익은 다시 충전 인프라를 추가 구축하는데 활용된다.

토요타, 닛산뿐만 아니라 BMW와 테슬라도 차량 판매점 등 별도의 자체 충전 인프라를 구축해 유료로 운영하고 있다. 자사 차량 고객 맞춤형 서비스를 집중시킨 전략이다.

일본 최대 유통사인 이온(AEON)과 세븐일레븐, 패밀리마트 등도 자사의 전국 유통망에 충전기를 설치하고 유료 사업을 펼치고 있다. 이들 유통 사업자는 당초 고객 편의를 위해 충전기를 설치했지만 최근에는 서비스 질을 높여 수익 사업으로 발전시키고 있다.

반면에 우리나라는 정부와 한국전력공사가 전국 충전 인프라의 90% 이상을 선점하고 있다. 전기차 보급 초기부터 정부·공기업이 충전소를 구축하다 보니 충전 요금도 일반 전기요금 수준으로 서비스하고 있다. 수익을 내야 하는 민간 사업자와는 경쟁할 수 없는 구조인 셈이다.

시장 초기에는 국내 전기차 충전 인프라를 무료 개방했다가 2016년 4월부터 ㎾h당 313.1원(계절·시간대별 변동 요금 반영) 등 유료 요금제가 도입됐다. 그러나 정부가 다시 올해 초부터 전기차 충전 전기요금 50% 감면과 기본료 100% 면제를 2018년까지 지원키로 하면서 다시 전기요금 원가 수준으로 낮아졌다. 앞으로 몇 년 동안은 서비스 질로 경쟁하는 민간 사업자가 나올 수 없는 구조다.

전기차 업계 관계자는 “정부와 한전이 낮은 전기요금 수준으로 인프라 시장을 선점하다 보니 정유사 등 민간 사업자가 생겨나기 어렵다”면서 “앞으로 급격한 요금 인상을 수반하는 가격 정책이 나오지 않는다면 시장 정상화까지 상당한 어려움을 직면할 수도 있다”고 우려했다.

박태준 자동차 전문기자 gaius@etnews.com