중국이 한국 첨단 산업 유치에 이중 태도를 보이고 있다. 기술 난도가 높아 중국이 개발하지 못한 분야는 각종 혜택을 제시하며 러브콜을 보낸다. 반면에 중국에서 개발한 품목은 의도해서 지원을 중단하며 사실상 퇴출시키는 전략을 구사하고 있다. 반도체, 유기발광다이오드(OLED) 등을 유치하려 하지만 배터리·휴대폰 부품 등은 자국 산업 중심으로 지원책을 펼친다. 중국의 이중 전략에 맞춰 한국 첨단 산업의 중국 진출 전략도 재수립돼야 한다는 지적이 높다. 자칫 기술만 전수하고 토사구팽 당하는 어리석음을 범해서는 안 되기 때문이다.

산시성(陝西省) 지방정부는 삼성전자의 시안 낸드플래시 공장 유치 과정에서 공장 부지를 무료로 임대해 주는 등 다양한 자금 지원 혜택을 제공했다.

현지 공항에서 시안 공장까지 이어지는 5.6㎞의 삼성전자 간선도로도 산시성이 만들어 준 것이다. 산시성은 삼성전자 요구에 맞춰 외국인취업허가증 처리 시한을 단축시키고, 고위 임원 취업증 사용 연한을 1년에서 3년으로 연장하는 등 취업 심사 조건을 크게 완화했다.

장쑤성 역시 SK하이닉스의 우시 D램 공장 유치 때 대규모 자금 지원과 세제 혜택을 제공했다.

삼성전자와 SK하이닉스의 중국 현지 메모리 공장은 합작이 아닌 단독 출자 형태인 것도 특징이다. 업계 관계자는 “중국에 진출하는 기업은 현지 자금과 피를 섞어 '합작' 형태로 가는 것이 불문율인데 메모리 반도체만은 예외”라면서 “그만큼 중국이 필요로 하는 산업이기 때문”이라고 말했다.

고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치에 따른 중국의 보복 의심 사례가 계속 터져나오고 있지만 반도체 같은 첨단 산업 분야는 예외라는 것이 전문가 설명이다.

현대경제연구원은 최근 중국의 사드 보복으로 올해 한국 경제에 8조5000억원 규모의 손실이 생길 것이라고 전망했다. 연구원은 그러나 “보복 대상은 주로 자국에 불이익이 적은 품목들”이라고 분석했다.

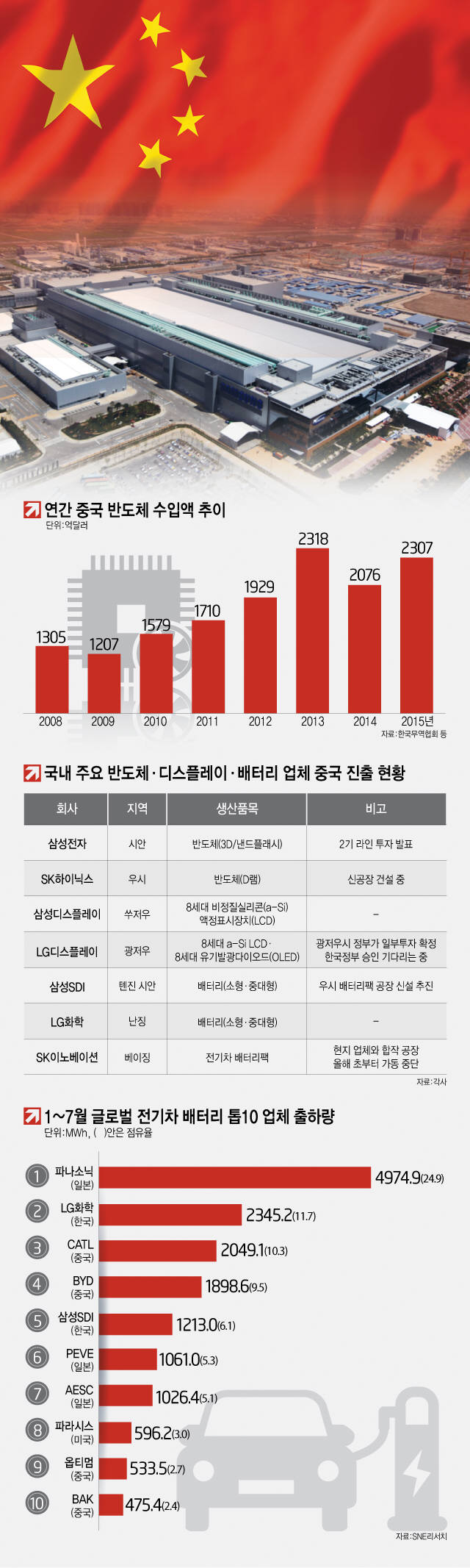

2015년 기준 중국의 반도체 수입액은 총 2307억달러(약 271조원)였다. 이는 석유 수입액을 소폭 웃도는 수치다. 중국 정부는 “자급률을 높여 반도체 수입액을 감소시켜야 한다”면서 세제감면, 보조금 지급 등 다양한 혜택을 제공하며 투자를 유치하고 있다.

인텔, TSMC, 글로벌파운드리(GF) 같은 세계적인 반도체 생산 및 파운드리 업체도 중국에 공장을 지어 가동하고 있거나 지을 예정이다.

첨단 부품 산업이라 하더라도 대체재가 있다면 중국에 휘둘릴 공산이 크다. 배터리가 좋은 예다. 중국 정부는 지난해부터 명확한 이유를 밝히지 않고 한국 배터리를 탑재한 전기차를 보조금 지급 목록에 포함시키지 않고 있다. 업계에서는 사드 보복에 더해 자국 배터리 산업을 보호하기 위한 조치인 것으로 받아들인다. 반도체 산업 유치에 열을 올리는 점을 비춰 보면 이중 행태다.

중국은 한국이 경쟁력을 갖고 있는 OLED 패널 분야에 대해서도 반도체 못지않은 높은 관심을 표명하고 있다. 관련 장비 분야도 마찬가지다. 그러나 액정표시장치(LCD) 디스플레이 패널 산업의 경우 자국 기업의 경쟁력이 올라가고 있어 몇년 후엔 자칫 배터리와 유사한 취급을 당할 공산이 크다는 우려가 나온다.

중국은 메모리 반도체 시장 진입을 서두르고 있다. 칭화유니그룹은 난징시에 낸드플래시 공장을 설립하겠다고 발표했다. 기가디바이스는 허페이에 D램 공장을 지을 계획이다. 대만 UMC는 푸젠성과 합작, D램 공장을 짓기로 했다. 메모리 반도체도 안전지대가 아니라는 의미다.

업계 관계자는 “대체재가 있으면 언제든 토사구팽 당할 수 있다”면서 “기술 격차를 계속 유지해야만 한다”고 말했다. 중국에 진출한 한국 메모리 기업의 기술이 유출되지 않도록 국가 차원에서 더욱 면밀하게 관리해야 한다는 목소리도 높다.

한주엽 반도체 전문기자 powerusr@etnews.com