관련 통계자료 다운로드 국가표준기술력향상사업 주관기관 유형 비교

관련 통계자료 다운로드 국가표준기술력향상사업 주관기관 유형 비교 정부가 표준 관련 사업에 중소·중견기업과 국제표준화기구 간사기관 참여를 의무화한다. 산업과 밀착한 실효성 있는 국제표준을 만들기 위한 고육지책이다. 하지만 중소·중견기업 표준화 기반이 부실하고, 간사기관도 최근 제도 변경으로 여력이 달리는 등 현실성은 떨어진다는 지적이다.

6일 관련부처에 따르면 정부는 내년 시행되는 국가표준기술력향상사업(표기력사업)부터 중소·중견기업 또는 국제표준화기구 기술위원회(TC)별 간사기관 참여를 의무화하기로 했다.

참여 유형에는 제한을 두지 않지만 주관기관이 중소·중견기업 또는 TC별 간사기관이 아니면 반드시 참여기관에는 포함시켜야 한다. 기업의 지지부진한 국제표준화 활동 참여를 늘리고, 시장요구에 가까운 표준을 만들기 위해서다.

박해범 산업통상자원부 국가기술표준원 표준정책과 사무관은 “국제표준에 산업계 의견을 반영하고 표준화에 대한 업계 저변을 넓히기 위해 제도를 바꾸려는 것”이라며 “중소기업은 주관기관에 참여할 여력은 안 되고 참여기관이라도 하다보면 경험이 쌓일 것”이라고 말했다.

표기력사업은 표준강국을 실현하기 위해 표준개발, 국제표준제안, 표준화 활동 등을 지원한다. 내년 시행되는 조항은 표기력사업 중 `표준화 연구개발` 유형에만 적용된다. 해당 과제는 수출 시장에서 국가경쟁력 강화와 국제표준화 리더십 확대가 목표다.

정부는 그간 우리나라 산업계가 국제표준화 참여에 주도적으로 나서지 않는 현실을 감안, 표기력사업으로 기업 국제표준화 참여를 끌어올리기 위한 노력을 펼쳐왔다. 하지만 표기력사업 조차 산업계보다 학계·연구계 참여가 많았다.

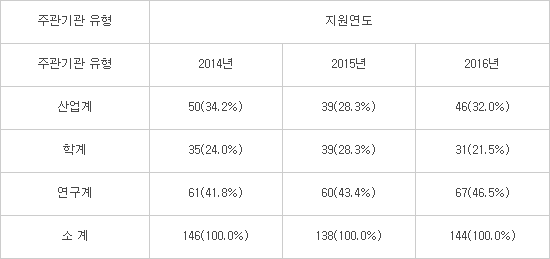

한국산업기술평가관리원에 따르면 표기력사업 주관 기관에서 산업계(기업, 조합 및 협회 등 사업자단체)가 차지하는 비율은 2014년 34.2%에서 올해 32.0%로 감소 추세다. 산업계 중 기업이 주관 기관으로 참여하는 비율은 훨씬 더 낮을 것이라는 것이 관계자 분석이다.

이에 따라 정부는 산업계를 국제표준화에 참여시키기 위해 안간힘을 써왔다. 중소·중견기업 혹은 TC별 간사기관을 포함하는 방안도 그 일환이다. 중소·중견기업 참여를 높이는 동시에 실효성 있는 국제표준을 만드는 것이 목적이다.

하지만 업계에서는 이 방안이 현실과 괴리가 크다고 지적한다. 중소·중견기업과 간사기관 모두 여력이 없는 상태에서 강제 조항을 넣는 것은 무리수라는 주장이다.

한 산업계 전문가는 “TC별로 상황이 다르긴 하겠지만 일반적으로 중소기업은 표준화를 위한 내부 인력이 없는 상태”라며 “연구기관인 다수를 차지하는 TC별 간사기관도 표준화 담당인력은 한두 명인데 최근 참여 연구원 최소 참여율 기준(참여연구원 과제참여율을 최소 20%로 설정해 연구원 최대 과제참여수를 5개로 제한)까지 생겨 간사기관 입장에서는 부담이 클 것”이라고 꼬집었다.

정부도 이 같은 사실을 인정하면서 조항 수정 가능성을 내비쳤다.

국표원 관계자는 “분야별로 주관기관이 겹치는 곳이 있을 수 있고 최소 참여율 기준에 걸릴 가능성이 크다”며 “내년 1월 경 사업자가 선정되는 것을 수정할 부분이 있으면 반영할 것”이라고 밝혔다.

국가표준기술력향상사업 주관 기관 유형 비교(단위:건, %)

자료:한국산업기술평가관리원, 산업계(기업, 조합 및 협회 등 사업자단체), 학계(대학, 학회 등 학술 단체) 연구계(정부출연연구소, 기타 연구기관 등)으로 구분.

변상근기자 sgbyun@etnews.com