바이오·헬스케어 산업 기반인 의사 창업이 부진하다. 연구, 교육, 진료 3중고에 휩싸인 의사들은 창업 엄두를 못 낸다.

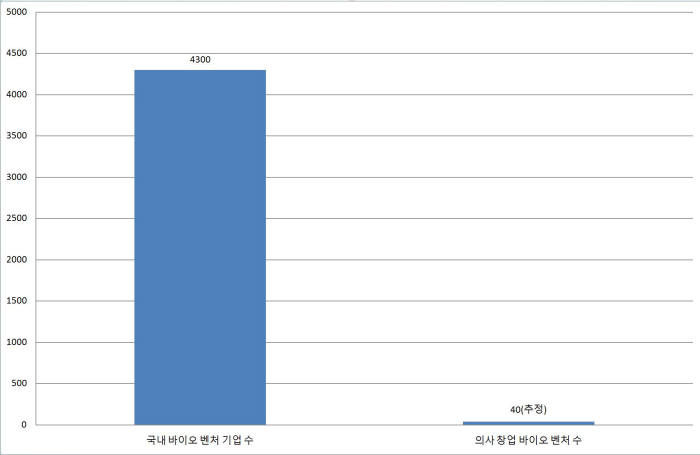

26일 의료 업계에 따르면 국내 바이오·헬스케어 기업 중 의사 출신이 대표를 맡거나 경영·연구개발(R&D)에 참여하는 기업은 40여곳으로 추정된다. 국내 바이오 벤처기업 수가 4000곳이 넘는 것을 감안할 때 1%가 안 된다.

병원은 바이오·헬스케어 기업이 개발한 결과물의 최종 종착지다. 의사는 결과물이 환자에게 적합한지, 어떤 게 필요한지 가장 잘 알고 있다. 의사가 보유한 아이디어를 사업화로 연결하면 사업 실패 위험을 줄인다. 수요자 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있다. 마크로젠, 메디포스트, 파미셀 등 중견 바이오 기업으로 성장한 곳 역시 의사 출신 창업가 역할이 컸다.

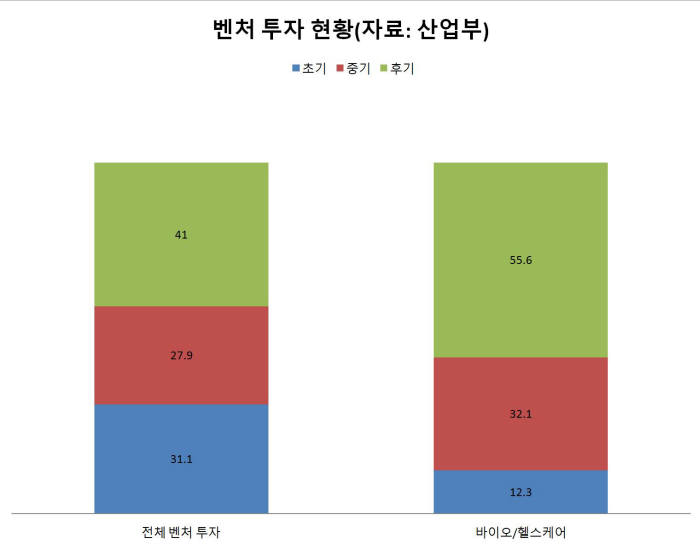

의사 창업을 가로막는 가장 큰 문제는 `투자`다. 회사 설립과 인력 채용, 지속적 R&D를 위해서는 초기 투자가 중요하다. 지난해 기준 우리나라 3년 미만 바이오 스타트업 초기 투자 유치 비중은 12%에 불과하다. 제조, 통신, IT 등 타 산업과 비교해 최저수준이다. 기술 검증이 까다롭고, 결과물 도출을 위해서는 10년 이상이 소요되는 산업 특성에 기인한다.

김현수 파미셀 대표는 “상업화 주기가 긴 바이오기업 특성상 창업자는 물론 벤처 투자자도 긴 시간을 리스크를 떠안고 갈 수 없다”며 “투자 선순환 구조를 이루는 현실적 투자 생태계가 요구된다”고 말했다.

주변 환경도 창업을 가로막는다. 우리나라 대학병원 교수가 하루에 진료하는 외래 환자 수는 세계 최고 수준이다. 그럼에도 의사 창업을 위해 진료나 수술을 빼주는 때는 거의 없다.

문여정 인터베스트 이사(산부인과 전문의)는 “대학병원 교수의 경우 진료, 수술, 교육까지 다 하면서 총장 승인 등 행정적 절차를 거쳐 기업을 경영하는 것은 어렵다”며 “세계적 의료 수준을 보유하고도 의사 창업이 활성화되지 않는 이유”라고 지적했다.

아이디어-사업화를 이끌 지원 플랫폼이 절실하다. 2000년대 황우석 박사가 촉발한 바이오 붐은 연간 200개가 넘는 바이오 벤처가 창업한 결과를 낳았다. 논문 조작 사건이 드러나고, 글로벌 경제 위기까지 겹치면서 연간 창업 기업은 한 자릿수로 떨어졌다. 정부와 투자자들 기술검증이 까다로워졌다. 전문성을 겸비한 의사가 창업하거나 기존 바이오 벤처와 협업하는 생태계가 마련돼야 한다.

투자, 경영·연구지원 등을 전담할 인큐베이팅 인프라가 필요하다. 의사뿐 아니라 창업 준비자를 대상으로 아이템을 사업화로 이끌 지원 플랫폼이 시장에 확산돼야 한다.

정부는 바이오벤처 사업화 지원을 위해 인프라 구축을 시작했다. 서울 홍릉 바이오클러스터가 대표적이다. 투자기관, 공동 연구·시제품 생산시설을 구축하고, 주변 병원과 연계해 사업화를 지원한다. 의사가 창업한 3년 미만 바이오 기업이 우선 지원 대상이다.

김용우 보건산업진흥원 창의기술경연단장은 “의사가 병원에서 축적한 지식을 사업화로 이끌어 낸다면 산업 경쟁력에 큰 힘이 된다”며 “홍릉 바이오클러스터도 의사 창업에 걸림돌이던 투자, 경영, 마케팅, 연구개발 서비스를 제공하는 데 초점을 맞췄다”고 말했다.

양윤선 메디포스트 대표도 “바이오는 기술도 중요하지만 의학적 지식을 근간으로 비즈니스 모델을 만드는 게 유리하다”며 “의사 출신 창업자 성공사례를 널리 알리고, 정부 정책이 강화된다면 다른 의사들도 창업에 도전할 것”이라고 덧붙였다.

정용철 의료/SW 전문기자 jungyc@etnews.com