휴대폰 다단계 판매 `20년 역사`는 불법으로 얼룩졌다. 다단계 판매가 합법화된 것은 1995년이다. 방문판매법 개정으로 제도권에 편입된 후 다단계 판매 방식은 빠르게 확산됐다. 전체 다단계 시장에서 비중은 크지 않았지만 휴대폰 판매도 2000년대 초반까지 꾸준히 확대되는 모습을 보였다.

2002년 정부가 제동을 걸면서 휴대폰 다단계 판매는 한동안 시장에서 자취를 감췄다. 당시 통신위원회는 KTF가 다단계 판매회사인 앤알커뮤니케이션과 선불요금제 관련해 사실상 독점 계약을 맺고 일반 대리점보다 과도하게 많은 수수료를 지급한 사실을 적발했다. 통신위는 통신서비스 특성상 다단계 모집은 통신 시장의 공정 경쟁을 저해하고 서비스 제공 체계를 혼란스럽게 만들 수 있다고 지적했다.

그 이후 10년 넘게 눈에 띄지 않던 휴대폰 다단계 판매는 2014년 단말기유통구조개선법(단통법) 시행과 함께 다시 모습을 드러냈다. 단통법 시행으로 수익이 줄어든 통신사가 휴대폰 다단계 판매를 시작한 것이다. 휴대폰은 다단계 판매의 주요 품목으로 자리매김했다.

얼마 지나지 않아 불법 문제가 불거지기 시작했다. 최성준 방송통신위원장은 지난해 4월 휴대폰 다단계와 관련해 △이통사의 과도한 장려금 △공시 지원금 초과 지원금 △고가 요금제, 특정 단말기 강요 여부 등을 점검하겠다고 밝혔다. 5월 서울YMCA도 방통위와 공정거래위원회에 불법 여부 조사를 요청했다.

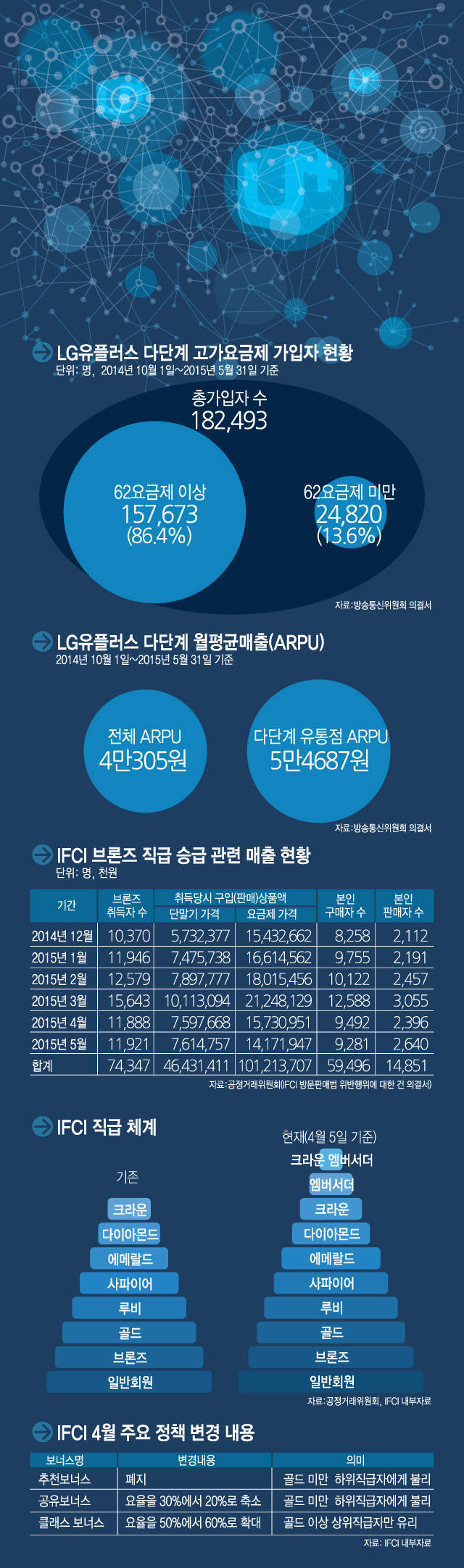

9월 방통위는 LG유플러스의 법 위반을 적발했다. 다단계 및 일반 대리점에 요금수수료, 판매 장려금 등을 과도하게 차별 지급해 이용자 차별을 유도했다며 LG유플러스에 23억7200만원의 과징금을 부과했다. 7개 다단계 유통점에는 시정명령을 내리고 과태료를 각 100만~250만원 부과했다.

방통위 조치에도 불법 논란은 사그라지지 않았다. 유승희 더불어민주당(당시 새정치민주연합) 의원은 10월 국정감사에서 “LG유플러스가 제재 이후에도 불법 영업을 지속하며 법과 정부를 무시한 것에 강력한 조치가 필요하다”고 목소리를 높였다. 전병헌 전 의원(당시 새정치민주연합 의원)도 “LG유플러스가 다단계 대리점을 통해 LG전자의 구형 스마트폰을 `밀어내기`식으로 판매한 정황이 파악됐다”고 지적했다.

방통위 제재와 국회 지적에도 휴대폰 다단계 판매는 위축되지 않았다. 지난달 공정위가 160만원이 넘는 휴대폰 다단계 판매를 금지했지만 업체들은 법의 사각지대를 이용, 영업을 지속하고 있다.

관련기사 더보기

유선일 경제정책 기자 ysi@etnews.com