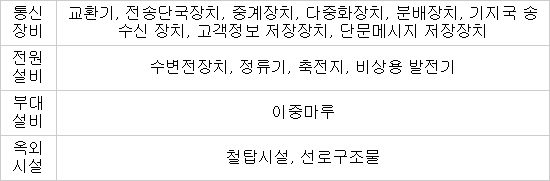

관련 통계자료 다운로드 전기통신설비 내진시험 대상 설비

관련 통계자료 다운로드 전기통신설비 내진시험 대상 설비 통신사에 통신장비를 납품할 때 거쳐야 하는 내진 테스트 비용이 한 번에 1000만원에 달해 장비 제조사들이 고비용에 신음하고 있다. 업계는 정부가 개혁해야 할 대표적인 규제 중 하나라며 공동으로 사용할 수 있는 테스트 설비 마련 등 실질적인 지원책이 필요하다고 지적했다.

15일 통신장비 업계에 따르면 4~5년 전부터 통신사가 요구해온 내진 테스트가 업계에 큰 부담을 주고 있다. 통신사는 장비 도입을 위한 성능검증(BMT) 시 내진 테스트 시험결과 성적서를 함께 제출하라고 요구하고 있다. 내진 테스트는 지진이 발생하더라도 장비가 정상적으로 작동하는지 시험 환경을 구성해 검증하는 과정이다.

정부는 지난 2008년 ‘전기통신설비의 안정성 및 신뢰성에 대한 기술기준(전파연구소 고시)’을 개정해 지진대책 대상 전기통신설비의 범위와 대책기준 조항을 신설했다. 교환기, 전송단국장치, 기지국, 중계장치 등 모든 통신설비와 전원설비가 대상이다. 강제조항은 아니지만 KT를 시작으로 모든 통신사가 장비 도입 필수조건으로 내진 테스트 성적서를 추가했다.

장비업체는 장비를 얹는 일반 랙(Rack)에 내진설계를 적용해 제작한다. 일반 랙보다 2.5배가량 제작비가 많이 든다. 문제는 랙 제조비가 아니라 내진 테스트에 드는 비용이 한 번에 1000만원이라는 점이다.

한 번으로 끝나는 게 아니라 장비 기능이 추가되거나 변경될 때마다 다시 받아야 한다. 테스트에서 부적합 판정을 받는 때에는 동일 비용을 지불하고 다시 받아야 한다. 테스트를 세 번 받으면 장비 납품 전에 3000만원을 써야 한다. 테스트 업체에서 약간의 배려를 해주는 때도 있지만 같은 비용을 내는 게 원칙이다.

한 전송장비 업체 관계자는 “전국에서 전문적으로 내진 테스트를 진행하는 업체는 두 곳뿐인데 두세 시간 준비한 후 실제로 테스트하는 시간은 겨우 10분 정도”라며 “테스트를 받을 수 있는 곳도 적고 가격도 비싸서 현실적으로 어려움이 많다”고 토로했다.

해당 업체는 다품종 소량생산을 하기 때문에 신제품이 출시되고 기능이 추가될 때마다 내진 테스트를 받는 게 상당한 부담이다. 장비 이윤이 매우 낮은데다 판매도 하기 전에 적잖은 비용이 들면 사업이 쉽지 않다는 설명이다.

같은 고민을 하고 있는 또 다른 업체 관계자는 “현재 통신사업자 통신국사는 대부분 지진에 노출된 노후 국사가 대부분이고 통신장비 역시 완벽한 내진 적용이 어려운 상황”이라며 “내진을 적용하기 위한 과도한 시험과 설계비용이 가격 상승으로 이어지는 게 주요 요인”이라고 설명했다.

이 때문에 업계를 중심으로 저렴하게 테스트할 수 있는 공동 설비가 필요하다는 지적이 일고 있다. 내진 테스트 설비를 갖추는 데는 20억원 정도가 필요해 장비 업체가 스스로 마련하기는 현실적으로 어렵기 때문이다. 내진 제품의 통신사 공통 가이드라인도 필요한 실정이다.

업계 관계자는 “전기통신설비 내진 테스트 제도가 단순한 규제로 끝나지 않고 실효성을 거두려면 먼저 현실을 직시해야 한다”며 “내진 설계는 결국 사고를 예방하기 위한 것인데 정작 국내 건물 90% 이상이 내진설계가 되지 않았다”고 지적했다. 건물이 붕괴되는 마당에 장비만 튼튼하게 만들라는 것은 어불성설이라는 주장이다.

통신설비 내진설계 제도를 만들고 시행하는 국립전파연구원 관계자는 “가격 부분은 정부가 정하는 게 아니라 시험 기관에서 설비나 대상 장비에 따라 책정하는 것”이라며 “현재로서는 제도 자체의 변화는 예정돼 있지 않다”고 말했다.

<전기통신설비 내진시험 대상 설비 / 자료:국립전파연구원>

안호천기자 hcan@etnews.com