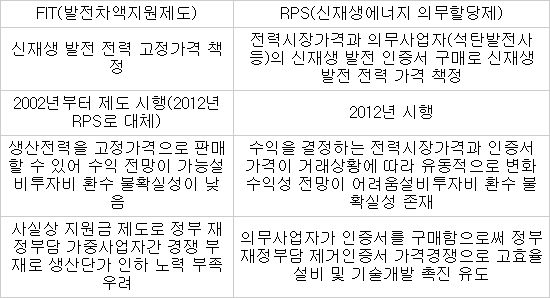

관련 통계자료 다운로드 FIT와 RPS 비교

관련 통계자료 다운로드 FIT와 RPS 비교 연내 3~4개 지역을 선정해 조성될 예정인 친환경 에너지타운에 ‘발전차액지원제도(FIT)’ 재도입 논의가 일고 있다. 환경부는 친환경 에너지타운 조성사업과 관련해 해당 지역에 들어설 신재생에너지 설비에 FIT 적용 필요성을 국무총리실에 건의했다고 밝혔다.

친환경에너지타운은 박근혜 대통령이 올해 신년 기자회견에서 언급해 관심을 끌고 있는 신재생에너지+지역발전 융합 모델이다. 정부는 3~4개 적정 지역을 선정해 주민 기피 시설로 여겨졌던 매립, 소각장 등을 친환경 에너지 시설로 바꾸고 주민 참여로 공동 수익을 창출한다는 계획을 세우고 있다.

환경부가 에너지타운에 FIT 도입을 요청한 것은 폐기물 발전 설비 등 에너지 사업자의 설비투자 환경을 개선하기 위한 측면이다. 현행 신재생에너지 의무할당제(RPS)로는 소규모 신재생사업자의 투자 유치를 이끄는 데 한계가 있는 만큼 별도의 지원 제도가 필요하다는 입장이다. RPS는 신재생 사업자가 생산한 전력만큼 인증서를 받고 이를 석탄화력 사업자와 같은 의무사업자에게 팔아 수익을 챙기는 제도다.

반면에 신재생에너지 정책 주무부처인 산업통상자원부는 FIT 재도입에 미온적인 반응이다. 가장 큰 이유는 재정 부담이다. 신재생 설비 지원금으로 재정지출이 커지면서 폐지한 FIT를 다시 부활해 추자적인 재정부담 요인을 만들 수 없다는 입장이다. 특히 이번 환경부의 FIT 재도입 요구와 관련 부처 간 사전 협의가 없었던 만큼 검토 사안이 아니라는 반응이다.

신재생에너지 업계는 FIT 부활에 대해서는 찬성이지만, 환경부가 이를 요구할 명분이 크지 않다는 반응이다. 주무부처도 아닐뿐더러 그동안 신재생에너지 사업개발을 막아온 환경부가 육성을 언급하기에는 설득력이 약하다는 해석이다. 한 신재생에너지 업계 관계자는 “그동안 산업부가 육성하려 한 신재생에너지 사업을 환경부가 제지하면서 40여개 사이트의 풍력발전 사업이 중단됐다”며 “신재생에너지 관련 두 부처 갈등의 골이 큰 지금 FIT 재도입이 받아들여지기는 힘들어 보인다”고 전망했다.

업계는 오히려 서울시와 경기도처럼 지자체 차원의 FIT 추진에 더 높은 가능성을 보고 있다. 지역주민과 친환경 에너지시설의 공동 수익모델을 추구하는 에너지타운 성격상 소규모사업자에 대한 지원확대라면 지자체 단위의 FIT 운영으로 대안을 찾을 수 있다는 분석이다. 환경부 관계자는 “친환경 에너지타운이 성공적으로 들어서기 위해서는 핵심 사업인 에너지시설의 수익성 담보가 우선”이라며 “현행 RPS 이외에 소규모 신재생사업자도 부담 없이 사업을 추진할 수 있는 FIT와 같은 지원이 필요하다”고 말했다.

<FIT와 RPS 비교>

조정형기자 jenie@etnews.com