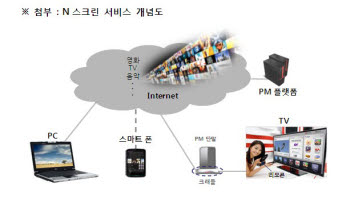

관련 통계자료 다운로드 N스크린 서비스 개념도

관련 통계자료 다운로드 N스크린 서비스 개념도 ‘방송’이 무엇인가.

1990년대 초반까지만 해도 방송은 지상파 방송사가 전파를 통해서 쏘아 보내는 것이었다. 난시청 지역에서는 전파를 수신해서 케이블을 연결해주는 정도로 인식 됐다. 1990년대 중반부터 방송은 주파수를 이용해서 보내는 것 뿐만 아니라 방송사가 제작한 프로그램과 송출을 통칭하는 말이 됐다. 2000년대 들어서면서 위성을 통해서도 즐길 수 있는 프로그램으로 변화했다. 2008년 부터 인터넷망을 통해서 이동해서 TV로 출력해주는 동영상 서비스를 방송의 범주에 넣게 됐다.

방송의 개념이 달라지고 있다.

매사추세츠공과대학교(MIT) 미디어랩 설립자 니컬라스 네그로폰테는 지난 1995년 출간한 저서 ‘디지털이다’에서 이렇게 썼다.

‘미래의 텔레비전을 이해하려면 텔레비전을 더 이상 텔레비전으로 생각하지 말아야 한다.’

우리나라에서 아날로그 종합유선(케이블)TV방송이 막 시작되던 당시에는 쉽게 납득하기 힘든 개념이었다. 이후 15년 넘는 세월이 흘렀다. 우리의 어린 세대는 이제 방송을 ‘전파’라고 이해하지 않는다. 세상은 개벽(開闢)했다.

◇방송사, 웹 서비스 회사로=지상파 방송사는 앞다퉈 N스크린 서비스를 출시했다. KBS가 ‘k-플레이어’를, MBC가 ‘푹(pooq)`을 내놓는다. 모두 인터넷망과 이동통신망을 통해 실시간으로 방송을 볼 수 있게 했다. 방송사가 주파수 대신 네트워크를 이용하는 시대가 열렸다. 각 방송사간 합종연횡도 어지럽게 펼쳐진다. MBC와 SBS는 콘텐츠를 서로 공유키로 했다. MBC `푹’과 SBS `고릴라‘에서는 두 회사와 계열 채널사용사업자(PP) 채널까지 시청할 수 있다.

내년 말이면 지상파 아날로그 방송이 종료된다. 케이블TV도 디지털 전환을 서두르고 있다. 2013년 이후 국내에서는 영상이 모두 비트 단위로 흘러다니게 된다.

이 말은 곧 하나의 콘텐츠가 디지털 기기를 넘나들 수 있다는 것을 뜻한다. 요즘 속속 등장하고 있는 ‘N스크린’ 서비스를 떠올리면 된다. TV·셋톱박스·스마트폰·스마트패드가 디지털 사슬로 엮인다. 연결 사슬은 통신 서비스다. 이 사슬 위를 떠다니는 건 영상·게임·데이터 콘텐츠다. 곧 단단하고 끊기지 않는 사슬을 잘 엮은 사업자는 살아남게 된다. 국내 기업도 연결 고리를 튼튼하게 다지기 위해서 다양한 협력을 하고 있다.

◇서로 닮아가는 방송·통신 사업자=SK텔레콤·KT·LG유플러스가 IPTV라는 방송 서비스를 내놨다. 복수종합유선방송사업자(MSO) 티브로드가 계열사 한국케이블텔레콤을 통해 이동통신재판매(MVNO) 사업에 뛰어들었다. 한국케이블TV방송협회는 제4이동통신 사업에 출자한다. 통신 3사가 N스크린 서비스를 출시한다. MSO CJ헬로비전이 N스크린 서비스 ‘티빙(tving)`을 선보인다.

기존에는 각자 유선 통신망과 무선 주파수를 이용해서 사업을 벌이던 이들이 유사한 서비스를 내놓기 시작했다. 처음에는 이동통신과 초고속인터넷이 결합하더니 이제는 방송과 인터넷, 이동통신이 한꺼번에 모였다. KT는 KT스카이라이프를 통해 위성방송까지 결합한 서비스를 내놨다. 바야흐로 합종연횡의 시대가 됐다. 누가 누구와 협력하는가가 기술 개발보다 더 중요해진 것.

◇네트워크, 단말기 제조사도 풍덩=통신과 방송의 결합 추세에 뛰어든 또 하나의 경쟁자가 있다. TV·휴대폰 단말기 제조사다. 애플 스마트폰은 사람 숫자만큼 콘텐츠가 보급될 수 있는 환경을 만들어줬다. 집 안에 한 대 있는 TV로 4~5식구가 한번에 하나의 콘텐츠만 소비했다면 이제는 전세계 인류가 각자 하나씩 콘텐츠를 소비한다. 유튜브·훌루·넷플릭스 같은 동영상 서비스 사업자들에게 사람 수만큼의 플랫폼을 열어 준 셈이다. 네트워크 시대 주요 인물은 또 있다. 휴대폰 단말기, TV제조사다. 구글을 선두로 스마트TV가 나타났다. 삼성전자·LG전자도 곧바로 뒤쫓아 갔다. 아이패드를 비롯한 스마트패드가 불을 지폈다.

◇콘텐츠 확보 전쟁 활활=방송 플랫폼, 단말기 등 인프라는 이미 고도화의 길을 걸어 왔다. 무선 주파수, 초고속 인터넷, 케이블 망을 누가 더 잘 이용하느냐가 관건인 시대가 됐다. 결국 어떤 콘텐츠를 망 위에 올려서 다양한 단말기에 쏘아 주는가가 이 시대 경쟁의 승자가 될 것이다.

콘텐츠 확보에 가장 열을 올리는 분야는 IPTV다. KT는 올해 1월 목동에 디지털 콘텐츠 제작 지원 센터 ‘올레 미디어 스튜디오(OMS)’를 구축했다. 여기에서 1인 제작, 스마트폰 제작 등 기존에는 없던 창의적인 방송 제작 기법이 실험되고 있다. KBS와 협력해 KT가 제공하는 프리미엄 망에 KBS 콘텐츠를 송출하는 기술도 개발하고 있다. SK텔레콤은 플랫폼 부문을 아예 분사 시켜서 콘텐츠 수직계열화를 꾀하고 있다. SK브로드밴드, 로엔 엔터테인먼트, SK커뮤니케이션즈 등 콘텐츠 관련 계열사와 협업 체제를 이루게 된다. LG유플러스는 개별 방송채널사용사업자(PP)에게 인기가 높다. PP업계 한 관계자는 “다른 어떤 플랫폼보다 주문형비디오(VoD) 수익 배분이나 채널 수수료에서 PP에게 유리한 조건을 제시하는 곳이 LG유플러스”라며 “이 회사 플랫폼을 통하니까 자사 콘텐츠에 대한 시청자들의 로열티도 높아졌다”고 말했다. 콘텐츠 사업자를 끌어안는 전략을 편다.

스마트TV 역시 훌루·넷플릭스·유튜브 같은 콘텐츠 서비스에 대해 관심이 많다. 구글의 유튜브 인수가 대표 사례. 시장에 매물로 나온 방송 콘텐츠 서비스 회사 훌루에 눈독 들이는 기업은 구글, 아마존 등 세계 유수의 회사다.

오은지기자 onz@etnews.com