낯, 부끄럽다. 너무 창피해 읽는 내내 뺨이 달아오르더니 급기야 “제정신들을 차리고 있는가 싶어요(569쪽)”라는 지적에 쥐구멍을 찾았다.

‘후배 언론인을 보면서 갑갑하다고 느끼지는 않느냐. 그들에게 한 말씀해 달라’는 요청에 “제정신을 못 차리고 있는 것 같아요. 아니 갑갑하다고도 생각 안 해요. 아주 포기했으니까”라는 대답. 그게 프랑스 르몽드가 ‘한국 젊은이의 사상의 은사’로 일컬었던 리영희의 마지막 인터뷰 끝맺음이었다. 2010년 8월 27일이었고, 3개월여 뒤인 12월 5일 기어이 그는 떠났다.

진실을 가리고 인권을 유린하던 이들에게 ‘성가신 존재’이자 ‘의식화의 원흉’이요 ‘역사의 음습한 그늘에서 사는 지식인’이요 ‘한국 사회와 정부의 약점을 들춰내는 대단히 비생산적인 사람’이었던(강준만) 그다. 권력자의 눈으로 세상을 보는 악성 바이러스에 스스로를 노출시키지 않았던(안수찬), 억압자에 저항함으로써 자유를 느꼈던(이대근), 지식을 전달했다기보다는 각성을 전달한(고병권) 그다.

손, 떨린다. ‘눈길’을 “그 누구도 시종일관 똑바로 걷기는 어려울 것이라는 점에서 리영희의 독특성이 두드러진다. ‘독하다’고 해야 할 것”이라는 강준만의 주석, “그가 한 평생 씨름한 ‘우상과 거짓’은 사라졌는가. ‘진실이 거울처럼 통하는’ 세상이 되었”느냐며 애달픈 마음을 담은 지은이의 ‘리영희 생제문(生祭文)’ 때문이다. ‘우상’이 길길이 날뛰는 시대의 ‘눈길’에 흐트러지지 않은 발자국을 남길 수 있을 만큼 내가 엄정하지 못해서다. 뒤에 올 이에게 똑바른 발자국을 남길 자신이 없는데, 어찌 감히 리영희에 관해 자판 여기저기로 손가락을 놀릴 수 있겠는가.

가슴, 아프다. 루쉰의 ‘실천하는 지식인의 삶’에 감동해 ‘지식인의 사회적 의무’에 눈을 뜬 뒤 “내가 몇 사람의 잠을 깨우고, 몇 사람의 의식을 깨우쳤을지”를 고민하며 ‘인간에 대한 사랑’을 실천하다가 “나도 이제 가벼운 피로를 느낀다(470쪽)”고 말한 1990년 이후로도 리영희는 쉬지 못했다. ‘사상의 은사’를 쉬지 못하게 한, 배은망덕한 통증… 같은 것. ‘눈길’ 똑바로 걸을 생각 같은 것은 아예 접어둔 채 적당히 타협하고 은근히 어깨까지 추어올리고는 했던 나의 졸렬함까지… 깊이 베여 아프다.

작가 이호철은 ‘리영희론’에서 “타고난 ‘매사에 못 참아하는 급한 성격’ ‘평북 촌뜨기적 화끈함과 철저성’은 오랜 언론계 생활에서 길들여진 ‘특종기사에의 욕심’ ‘당대의 대표적 지식인이고자 하는 의욕’과 상승작용을 일으키며 그로 하여금 1970년대에서 1980년대에 걸친 대변혁기의 한가운데를 감당하게 한 것(439쪽)”이라고 풀었다. 내가 만약, 1970년대에서 1980년대의 한가운데에 선 기자였다면, 그랬다면, 리영희처럼 시대를 관통할 수 있었을까. “외날개 새를 한번 볼 수 있으면 죽어도 한이 없을 것 같다(420쪽)”고 꿰뚫어 볼 수 있었을까. “자기비판을 겸하지 않은 타자비판으로는 자칫 지난날의 역사적 과오를 되풀이하지 않겠느냐(389쪽)”고 걱정할 수 있었을까.

모진 시절에 ‘정명(正名)’을 쓰던(227쪽) ‘은사’가 사라진 자리를 ‘이상한 정명’이 기웃거리는 지금, 나는 무엇을!

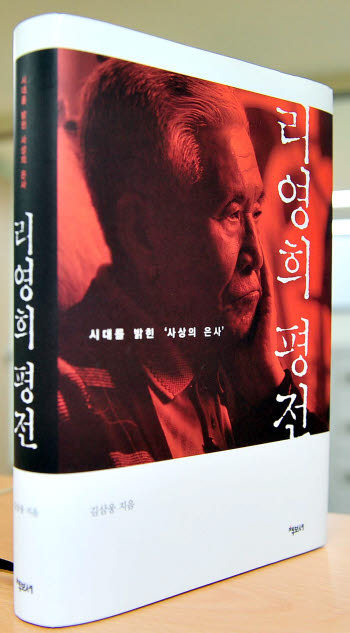

김삼웅 지음. 책보세 펴냄.

eylee@etnews.co.kr