허술한 국가사이버보안 대응체계 문제있다

지난 3일부터 주말까지 청와대를 비롯한 국가기관, 주요 포털사이트 등 40개 사이트에 대한 DDoS(분산서비스거부) 공격이 4차례 발생, 허술한 국가사이버보안 대응체계가 다시 도마에 올랐다.

지난 2009년 7월 7일 벌어진 이른바 ‘7·7 DDoS 대란’ 이후 20개월 만에 발생한 공격은 규모가 ‘7·7 DDoS’의 절반에 불과해 대규모 ‘인터넷 대란’으로는 이어지지 않았다.

하지만 7·7 DDoS 공격과 거의 똑같은 사이버테러에 또 다시 당하면서 예측 가능한 재앙에 정부가 너무 안이하게 대처했다는 비판이 높다. 더구나 2년 가까이 ‘7·7 DDoS 공격’을 자행한 범인을 잡지 못한 상태여서 모방범죄에 대한 우려도 고조됐다.

이른바 ‘3·3 DDoS 공격’으로 명명된 이번 사태를 정부가 하루 전 감지하고도 국민과 기업에 늦게 공개했다. 선제적 방어에서도 허점을 드러냈다.

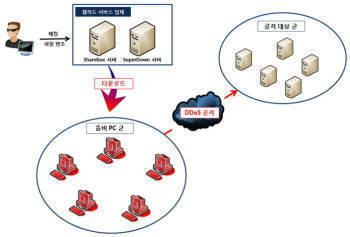

3·3 DDoS 공격은 지난 3일 밤 11시 청와대 등 일부 사이트에 대한 1차 공격으로 시작돼 4일 오전과 오후, 5일 오전 등 4차례에 걸쳐 공격이 진행됐다. 공격에 이용된 좀비PC도 처음에는 700여대에서 1만여대, 2만여대, 5만여대로 계속 늘어났다. 악성코드에 의한 좀비 PC 하드디스크 손상 사고도 발생했다.

이번 공격에서 공공기관과 기업들은 좀비PC 수가 7·7 대란의 절반에 불과한데다가 7·7 대란 이후 DDoS 대응장비를 대거 확충했기 때문에 대부분 정상 가동됐다. 정부와 보안업체도 발 빠른 대응에 나서 해외 공격명령서버 IP 729개를 긴급 차단했다.

하지만 ‘3·3’ 공격으로 수면 아래에 있던 우리 사이버보안 대응체계 문제점은 그대로 노출됐다. 7·7 대란 때와 똑같은 수법에 그대로 당해 2년간 대비가 너무 허술했기 때문이다. 특히 7·7 대란 이후 보안 사각지대로 지적된 P2P사이트가 여전히 방치되고 있다는 사실이 속속 드러났다.

7·7 대란 수사가 2년째 오리무중에 빠지면서 해커가 마음만 먹으면 얼마든지 유사 범죄를 자행할 여지도 남겼다. 하루 빨리 범죄자를 찾아 일벌백계할 수 있는 사이버수사의 전문성 확보가 시급한 실정이다.

정부가 이번 공격을 하루 전 감지하고도 뒤늦게 발표하면서 좀비PC가 5만여대까지 확산되도록 방치했다. 7·7때 나왔던 사이버위기관리 매뉴얼을 보강해야 한다는 목소리도 여전하다.

황철증 방통위 네트워크정책국장은 “공격의 유포지가 된 웹하드(P2P) 업체에 대한 취약점을 미리 인지하고 정부 차원에서 무료 보안 점검을 제안했음에도 불구하고 협조한 곳은 아무도 없었고 결국 이러한 문제가 생겼다”며 “만약 사전에 이들 업체를 점검했다면 이러한 사고가 발생하지 않았겠지만 정부가 웹하드 등 정보통신서비스 제공자들에 이를 강제할 법적 근거가 없는 것이 현실”이라고 말했다.

전문가들도 이번 사태를 계기로 국회에서 표류 중인 ‘좀비PC방지법(악성프로그램 확산방지 등에 관한 법률안)’ 제정이 시급하다고 입을 모았다.

임종인 고려대 교수는 “좀비PC 방지법의 조속한 발의가 시급하다”며 “남북 대치상황인 국내의 특수한 상황, 중국·일본 등 주변국들과의 마찰로 인해 사이버공격이 자주 발생하기 쉬운 국내 정세를 감안한다면 관련 법률로서 사이버테러의 재발을 방지해야한다”고 말했다.

염흥열 정보보호학회 회장은 “DDoS 사고와 직접적인 연관이 있는 통신사업자들이 보다 책임감을 가지고 인터넷망을 관리해야 한다”며 “그러나 통신사업자들이 법률로 강제하지 않는 한 먼저 움직이지는 않을 것이기 때문에 좀비PC 방지법과 같은 법안이 하루빨리 제정돼야 한다”고 말했다.

한편 경찰청 사이버테러대응센터는 6일 미국·일본·대만 등 DDoS 공격 명령을 내린 서버가 있는 8개국에 국제 공조 수사를 요청했다. 좀비PC를 제어한 공격지령 서버가 있는 곳은 모두 30개국으로 이들 8개국 외에 러시아·이탈리아 등 18개국에 흩어져 있다. 경찰청은 나머지 국가에 이번주초 내 사이버 공조 수사를 요청할 계획이다.

장지영기자 jyajang@etnews.co.kr, 장윤정기자 linda@etnews.co.kr