'전기차 2.6대당 충전기 1기' OECD 보급률 1위지만

보조금 노린 충전업계, 무분별 설치로 접근성 부족

필요한 곳엔 없고 고장난 채 방치된 경우 수두룩

우리나라 전기차용 충전기 보급률은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 높다. 국내는 전기차 2.6대당 1기의 충전기가 깔렸다. 중국이나 미국·노르웨이보다 충전시설 접근성이 두 배 이상 뛰어나다.

그러나 소비자들은 이런 수치를 실감하지 못한다. 정부가 매년 수만기의 충전기를 보급하고 있지만, 필요한 장소엔 충전기가 없거나 있어도 고장난 채로 방치된 경우가 많기 때문이다. 정부가 보조금을 소비자에게 준다면 필요에 따라 충전기를 설치하겠지만, 국가 보조금은 소비자가 아닌 충전사업자 몫이다. 충전사업자는 소비자 접근성 등과 상관없이 단순 설치 물량에 따라 기당 수 백만원을 받는다. 사업자지만, 서비스 수익보다 정부 보조금으로 수익을 내는 형태다.

업계 경쟁이 치열해 지면서 최근 보조금을 선점하기 위해 활용한 외주 영업 비용은 충전기당 역대 최고치인 65만원까지 올랐다. 150만원이면 충전기 설치 가능하지만, 보조금 경쟁 탓에 이 비용은 200만원 초중반까지 뛰었다. 국가 보조금이 충전 시장을 왜곡시키고 있다.

◇충전기 보급률 세계 1위인데…부족하다고?

OECD 산하 국제에너지기구(IEA)의 최신 보고서에 따르면 국가별 '충전기 1대당 전기차 보급대수'에서 한국이 2.6대로 30여 국가 중 1위로 나타났다. 이는 전체 전기차 대수를 충전기 개수로 나눈 수치다. 세계 최대 전기차 시장인 중국은 이 수치가 7.2대로 중국은 우리보다 충전기를 찾는데 2.8배 더 어렵다는 얘기다. OECD 국가 평균은 9.5대다.

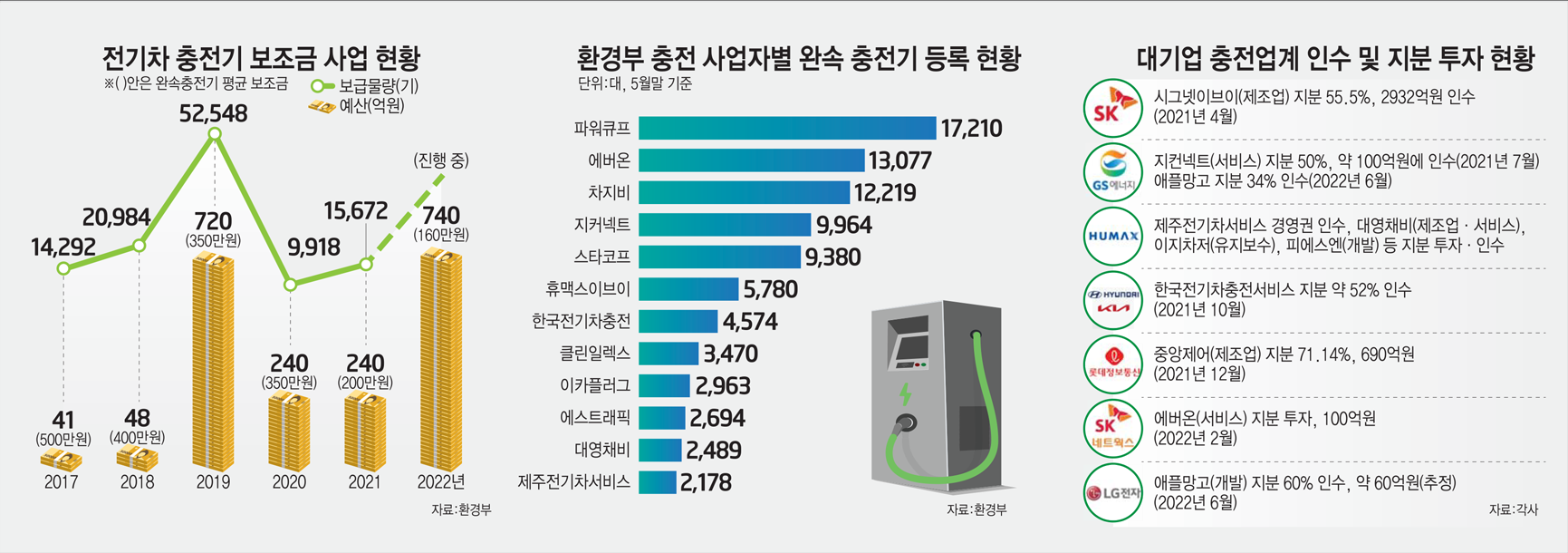

환경부는 2017년부터 매년 수백·수천 억원의 예산을 투입, 충전기를 보급 중이다. 급속충전기는 환경공단·자동차환경협회를 통해서, 완속충전기는 민간 사업자를 선정해 공용시설 위주로 보급한다. 5월 기준 환경부에 등록된 완속충전기는 9만5648기다. 개인전용 완속충전기와 급속충전기(약1.5만기)까지 합치면, 전국에 충전기는 약 13만기로 추정된다. 국내 전기차 등록 수 약 25만대와 비교하면 IEA가 조사한 수치보다도 훨씬 낮다.

그러나 소비자들은 여전히 충전시설 부족을 호소하고 있다. 충전업계가 정부 보조금을 선점하기 위해 접근성이 떨어지는 장소에 충전기를 무분별하게 설치했기 때문이다. 업계 관계자는 “업체가 전국에 설치한 충전기 중 절반가량은 사용하지 않고, 방치 중인 사실을 업계 사람이면 누구나 아는 사실이다”며 “'보조금 장사'만 했기 때문”이라고 말했다.

정부는 보급 사업 초기에 충전기당 보조금으로 500만원을 지원했고, 이후 매년 보조금 단가를 단계적으로 줄여왔다. 작년 충전기 보조금은 200만원으로 실제 충전기 가격과 설치비를 쓰고도 10~20% 수익이 발생했다.

◇보조금 단가 인하… 때마침 투자열풍

정부는 올해부터 완속충전기 보조금을 지난해 200만원에서 평균 160만원으로 줄였다. 올해 처음으로 충전기 설치비보다 국가 보조금이 더 낮게 책정됐다. 충전 업계가 보조금으로 수익을 내는 건 옛말이 된 셈이다.

그러나 최근 들어 충전 업계에 투자 열풍이 불면서, 또 다시 보조금 경쟁이 치열해졌다. 각종 펀드사나 대기업들이 충전기 설치 물량이 많은 충전업체를 인수하거나 투자하는 사례가 크게 늘면서다.

이에 업계는 회사의 가치를 높이기 위해 보조금을 이용해 충전기 숫자를 늘리는데 혈안이다. 아파트 등 충전부지를 확보하는 영업비용이 65만원까지 오른 것도 이 때문이다. 환경부가 올해 국가 사업자 25곳을 선정하는 평가에 역대 가장 많은 67개 기업이 참여했다.

충전 업계 대표는 “정부 사업 초기엔 충전기 보조금만으로 이익이 발생했다”며 “이후 정부 보조금이 깎이면서 수익 구조가 나빠졌지만, 때마침 투자·인수 열풍이 불면서 또 다시 보조금 경쟁에 불이 붙었다”고 말했다.

◇보조금에 비싸진 충전기·충전요금

우리나라 충전 시장은 초기부터 정부 보조금 정책 탓에 충전요금과 충전인프라 비용이 높아졌다. 완속충전기 가격은 50만~60만원, 공사비는 80만~90만원이다. 여기에 외주업체 영업비는 65만원까지 크게 올랐다. 소비자가 직접 제조사를 통하면 약 150만원에 충전기를 설치할 수 있지만, 영업비용까지 포함되면서 설치 비용은 200만원 초중반이 됐다. 이 비용은 최근 대기업들이 사업자를 인수할 때, 충전기 당 가치를 산정하는 기준이기도 하다.

정부의 보조금 정책은 비싼 충전요금에도 영향을 미친다. 소비자가 직접 충전기를 설치하면, 한국전력의 일반적인 충전용 전기요금으로 시설을 이용할 수 있다. 한전의 가정용 전기요금과 비슷한 ㎾h당 100원 안팎이다.

그러나 사업자를 거치면서 요금은 크게 달라진다. 현재 완속 충전요금은 ㎾h당 200원 안팎이다. 업체 별로 서비스 마진이 붙기 때문이다. 충전업체의 서비스는 충전기가 고장나면 이를 해결해주고, 충전기를 이용할 때 사용자인증과 과금에 필요한 서버를 운영한 것에 불과하다.

최근 한국전력이 ㎾h당 전기요금 5원을 인상한데다, 충전요금 할인 특례제도 7월부터 폐지되면서, 충전요금은 앞으로 200원 중반까지 오를 태세다.

세계적으로 공동시설의 충전기 설치에 따른 인센티브를 지원하는 국가는 있지만, 사업자를 지정해 충전기와 설치비 등을 지원하는 건 우리나라가 유일하다.

박태준기자 gaius@etnews.com