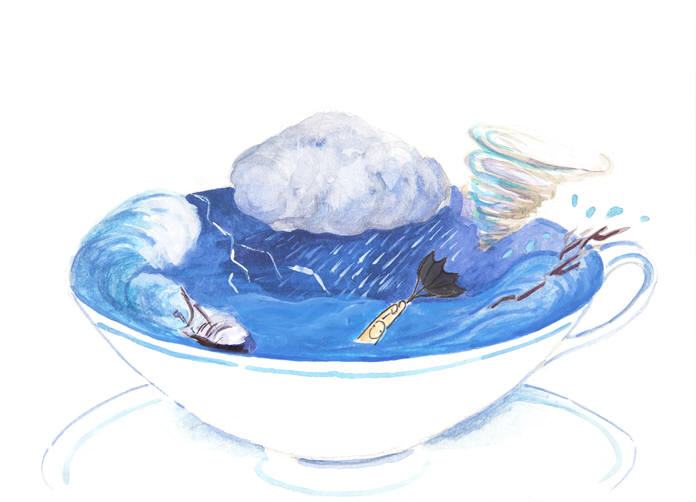

'찻잔 속 태풍.' 컨설팅업계에서는 일종의 도시전설 같은 것이다.

아이폰이 만들 스마트폰 시장 미래에 관해 어느 기업이 조언을 구했다. 한 유명 컨설팅 기업 진단은 '찻잔 속 태풍'으로 회자된다. 기업은 투자 적기를 놓친다. 소비자가 손꼽는 명품 피처폰 강자였지만 '여기에 스마트폰은 없다'는 인식을 깨는 건 아직도 진행형이다.

토머스 대븐포트 미국 뱁슨대 교수는 흥미로운 질문을 던진다. 기업은 혁신 기술을 수용하는 데 익숙할까.

인공지능(AI)이 대세지만 가장 흔한 질문은 실상 '언제쯤 시작해야 할까요'다. 물론 '빠른 추종자'가 정보기술(IT)업계 성공 전략이긴 하다. 과연 그럴까.

대븐포트 교수는 두 가지를 따져보자고 한다. 추격 전략이 성공하려면 전제 조건이 있다. 첫째 기술은 초기 단계여야 한다. 둘째 학습 비용이 낮아야 한다. 그의 대답은 두 가지 모두 '아니오'다.

항상 새 연구가 진행된다고 해서 기술이 초기 단계란 뜻은 아니다. 글로벌 제약 기업 화이자는 매번 150개, 구글 알파벳은 2015년까지만 해도 2700개 AI 프로젝트를 진행했다.

학습 비용도 만만치 않다. 시스템 개발에 긴 시간이 소요된다. AI를 회계 소프트웨어(SW)같이 생각하지만 실상 그렇지 않다. '지식 코딩'은 컴퓨터 프로그램 코딩과 다르다. 시스템통합(SI) 시간도 감안해야 한다.

게다가 휴먼 팩터도 있다. 완벽한 AI 시스템이란 없다. 그런 만큼 학습이 필요하다. 금융회사를 보자. 요즘 흔한 '로보 어드바이저'도 대부분 고객에게 객관 선택을 하도록 조언하는 '너징'에 초점을 맞춘다. 결국 사람이 AI를 얼마나 스마트하게 활용하느냐는 문제가 남은 셈이다.

그럼 어떻게 해야 할까. 여기 몇 가지 조언이 있다.

첫째 뭔가 거창한 것보다 작은 목표도 좋겠다. 대븐포트 교수가 본 152개 프로젝트 가운데 71개는 당장 해결해야 할 문제였다. 앤더슨암센터가 시작한 AI진단시스템은 6000만달러나 쓰고도 지지부진했지만 덜 거창한 프로젝트는 대개 성공작이었다.

둘째 업무 프로세스 혁신은 생각해 봄 직하다. 뱅가드는 '낮은 수수료는 그만큼 투자자 수익이 된다'는 캐치프레이즈로 유명한 뮤추얼 펀드사다. 그만큼 수수료가 낮다. 뱅가드가 PAS라는 AI 서비스를 출시하면서 펀드 매니저의 역할을 '투자 행동 코치'로 바꾼다. 물론 수수료는 더욱 낮췄다.

셋째 기술 기회 탐색이다. 생산성 병목, 스케일업, 고객은 AI와 잘 맞는다. 화이자에 가장 큰 문제는 신약 개발 시간이다. 연구도 중요하지만 신약 타깃이나 후보 물질을 잘 골라내는 게 관건이다. 내게 맞는 최적의 고객을 찾아내는 것도 빼놓을 수 없다.

'혁명일까, 찻잔 속 태풍일까.' 아이폰을 놓고 2007년 여름은 들끓었다. 정작 대부분 경쟁 기업들의 반응은 “당장 위협은 되지 않다”였다.

모든 혁신 기술은 누군가에는 '이미', 다른 이에겐 '아직 아니다'가 된다. 아이폰 출시 직후 반응도 마찬가지인 듯하다. 언제가 최적인지 정답은 없다. 단지 어느 선택은 신화가 되고, 누군가에겐 악몽이 됐다.

박재민 건국대 기술경영학과 교수 jpark@konkuk.ac.kr