본지가 둘러본 필수설비 현장은 경쟁보다 독점에 가까웠다. 수많은 이유로 후발사업자가 필수설비를 임대할 수 없을 뿐만 아니라, 필수설비를 구축하려해도 현실적으로 불가능했다.

경기 시흥시 정왕동 한국산업기술대 앞 사거리. 400m 떨어진 공장의 초고속인터넷 설치 요청에도 SK브로드밴드 광케이블은 사거리에 멈춰섰다. 공장까지 연결할 관로나 전주가 없기 때문이다. 가장 좋은 방법은 30m 떨어진 KT 관로를 임대하는 것이다. 문제는 맨홀이 사거리 복판에 있다. 광케이블을 맨홀까지 끌고가려면 도로 굴착을 해야 하는데, 왕복 4차선 도로 통행을 막아야 해 간이 심사 대상이 아니다.

도로 굴착 허가는 수많은 서류를 첨부해 신청해야 한다. 그나마 분기에 한 번 신청하도록 도로법에 규정됐다. 실제로는 지방자치단체마다 기준이 제각각이다. 서울은 1년에 두 번이고, 1년에 한 번인 곳도 있다. 공사비 1억원을 투자해 400미터 도로를 굴착, 관로를 설치하는 최후의 수단을 동원하려 해도 허가를 얻기가 힘든 것이다.

현행 도로법 규제에 투자를 하고 싶어도 못하는 사례는 흔하다. 시흥 LIG건영 아파트 1차 상가는 도로 10m를 굴착하지 못해 초고속인터넷 신규 진입이 불가능하다. 상가 앞 도로 지하에 SK브로드밴드 광케이블이 지나가지만 '3년 이내 신설·확장한 도로는 굴착할 수 없다'는 도로법에 따라 허가를 얻지 못하고 있다.

필수설비 공동활용 제도 반대론자는 경쟁 사업자가 '무임승차를 하려 한다' 혹은 '경쟁이 활성화됐다'는 논리를 앞세운다. 필수설비에 투자할 생각은 하지 않고 경쟁사 사유재산을 넘본다는 것이다. 정부가 통신 경쟁상황평가에서 초고속인터넷이 '경쟁활성화 시장'으로 분류됐다는 점도 강조한다. 필수설비 공동활용 반대론자에게 통신 경쟁상황평가는 금과옥조다. 초고속인터넷 시장에 대해 '경쟁이 활성화됐다'고 평가하기 때문이다. 특히 지난해 경평에서는 필수설비에 대해 '가입자망 공동활용, 설비제공 등 제도적 뒷받침으로 가입자망의 필수성이 상당히 약화됨'이라고 판단했다. 필수설비 유무가 진입장벽이 아니라는 의미다.

그러나 경평은 필수설비 공동활용 제도가 존재한다는 것에만 의미를 부여했을 뿐, 실제 현장에서 그 제도가 제대로 작동하는지는 평가항목에 넣지 않는 오류를 범했다.

하지만 서류 혹은 이론에 기반한 논리는 초고속인터넷 광케이블이 거미줄처럼 깔린 현장에서 맨홀 뚜껑을 열어보는 순간 와르르 무너지기 일쑤다.

본지가 돌아본 현장에서는 필수설비가 명백히 진입장벽으로 작용해 경쟁을 저해하는 것을 확인했다. 대체재가 있다는 이유로 필수설비 제공 대상에서 제외되거나, 준공을 앞두고 연락을 받지 못해 건물에 진입하지 못하는가 하면, 최근 포장했다는 이유로 도로를 굴착하지 못하는 등 수많은 이유로 후발사업자는 필수설비에 접근하지 못했다. 비용은 나중 문제다. 기회조차 주어지지 않는 게 현실이다.

문서로만 존재하는 필수설비 공동활용 제도가 제대로 작동하지 않으면서 수많은 국민이 시장 경쟁 혜택을 누리지 못하고 있다. 제도를 관리·감독하는 규제 기관도 비판에서 자유로울 수 없다.

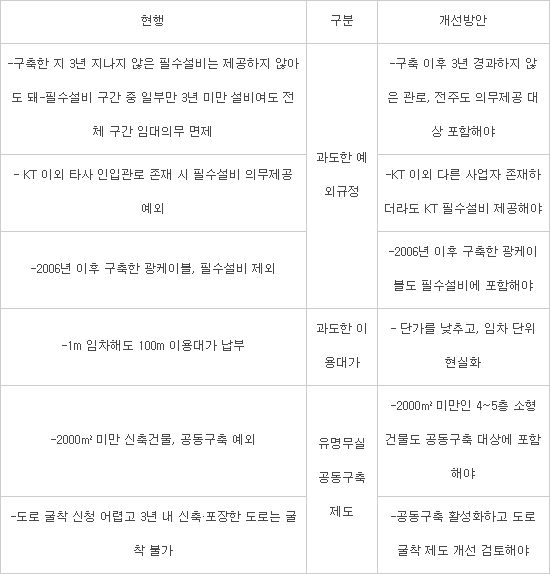

필수설비 공동활용 제도를 재검토할 시점이다. KT 필수설비가 실질적으로 이용될 수 있도록 현재의 과도한 예외조건을 합리적으로 개선, 진입장벽부터 낮춰야 한다.

구축 이후 3년 미만 설비에 대한 이용제한 폐지는 물론이고, 대체재 존재 여부와 무관하게 KT 관로를 의무 제공으로 지정이 필요하다. 유럽연합(EU)처럼 경쟁사업자가 KT광케이블을 이용할 있도록 의무제공 예외조건 개선도 마찬가지다. 이와 동시에 과도한 현재 이용대가를 합리적 수준으로 개선, 필수설비 제공 제도의 실효성을 높여야 한다.

궁극적으로 사업자 간 경쟁이 활성화되도록 해 국민의 편익을 최대화할 수 있도록 필수설비 공동활용 제도 전면 개선이 시급하다.

<필수설비 공동활용 개선방향>

김용주 통신방송 전문기자 kyj@etnews.com