에듀테크는 2010년 이후 주목받기 시작했다. 우리 정부는 2011년 스마트교육 정책을 추진했다. 골자는 전자교과서 확대를 위한 태블릿PC 보급이다. 당시 정부는 2015년까지 모든 초·중·고교를 대상으로 종이 교과서를 디지털 교과서로 전환할 계획이라고 밝혔다. 기업들도 발 빠르게 움직였다. 차별화된 콘텐츠 개발에 열을 올렸다. 중소·중견기업과 대기업 간 컨소시엄도 활발하게 구성됐다.

그러나 기대에 못 미치는 성적표를 냈다. 학교 현장 상황을 헤아리지 못한 결과였다. 초등학교 수업 시간은 보통 40분이다. 그런데 교실 전체 아이들이 태블릿PC를 켜고 애플리케이션(앱)을 실행시키는 데까지 10여분이 결렸다. 수업 도중에 태블릿PC 오작동을 호소하는 사례도 수시로 발생했다. 교실 분위기만 산만해진 것이다.

지금 상황도 크게 다르지 않다. 전자칠판이 학교에 보급되고 있지만 활성화된 곳은 드물다. 시범학교로 지정된 곳조차 정해진 시간 외엔 전자칠판을 쓰지 않는다. 학생과 교사 의지가 뒷받침된 상태에서 기술, 콘텐츠가 맞물려서 돌아가야 하는데 엇박자가 났기 때문이다.

잇따라 흥행에 실패하면서 에듀테크 스타트업이 설 자리는 더욱 좁아졌다. 스타트업 기술이 학교 현장에서 받아들여지는 경우는 손에 꼽을 정도다. 교육에 있는 공공재 성격이 발목을 잡고 있다. 일선 학교는 새 서비스를 비용을 지불해 가며 도입하는 데 거부감을 느낀다. 에듀테크 플랫폼에 광고를 붙이는 것도 꺼린다. 학생들에게 악영향을 미칠 수 있다는 게 이유다.

교육업계 관계자는 6일 “국내 공교육 시장은 보수성이 지나치게 강하다”면서 “선생님들에게 재량권이 없는 데다 정형화된 수업 시간, 진도, 방식, 내용이 변화를 막고 있다”고 진단했다.

사회의 에듀테크 거부감도

존재한다. 과거 웹사이트에서 떠도는 시험 문항을 내려 받아 상시 평가에 사용하다 적발된 초등학교 교사들이 있었다. 당시 언론은 이들을 `클릭 교사`라고 불렀다. 마우스로 시험 문제를 긁어내 사용했다는 것이다. 파편은 엉뚱한 곳으로 튀었다. 학교 현장 정보기술(IT)과 인터넷 사용을 위축시켰다.

공교육의 방어 자세는 스타트업 성장을 가로막는다. 교육 관련 최대 수요처는 학교다. 이상형은 내수 시장에서 체력을 쌓아 해외 진출을 노리는 그림이다. 에듀테크를 포함한 모든 산업이 마찬가지다. 그러나 에듀테크 분야는 이 같은 혜택을 제대로 못 누린다. 정부 지원도 턱없이 부족하다.

국내 에듀테크 시장은 중소기업과 일부 중견 교육 기업이 주도하고 있다. 전국 17개 창조경제혁신센터 가운데 에듀테크를 전략 산업으로 지정한 곳은 단 한 곳도 없다. 정부와 대기업의 에듀테크 인식을 보여 주는 대목이다.

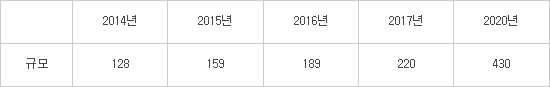

<세계 에듀테크 시장 전망 (단위:십억달러), (출처=Markets and Markets)>

최종희기자 choijh@etnews.com