우리나라는 의료강국에도 불구하고 `의약품 부작용 세계 2위`라는 오명을 벗지 못한다. 정부가 매년 약물 안전성 정보를 공개하지만 활용가치가 낮아 약물 부작용을 줄이는 데 한계가 있다. 국민에게 정확한 약물 정보를 제공하고 체계적 분석 시스템을 구축해야 한다.

식품의약품안전처는 매년 국내 약물 부작용, 유해반응 등을 조사한 `안전성 정보보고 동향`을 발표한다. 외국 의약품 안전 동향과 더불어 국내 약물 부작용 보고건수를 공개한다. 약품별, 질환별 부작용을 파악하는 `시그널 데이터`다. 데이터 수집, 분석 한계로 사실상 절반가량은 활용조차 못한다.

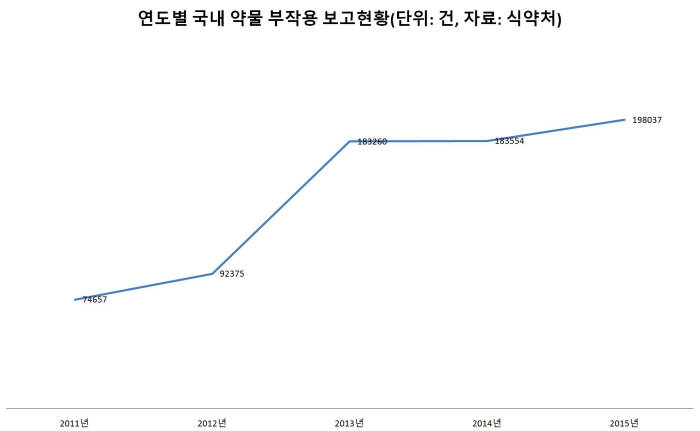

지난해 기준 국내 의약품 부작용 보고현황은 총 19만8037건으로, 전년대비 8%가량 늘었다. 2011년 7만4657건과 비교해 4년새 3배 가까이 늘었다. 약물 부작용이 증가했다기보다 부작용 전담 관리기구가 생기면서 현황 집계가 세밀해졌기 때문이다.

안전성 정보보고 동향은 의약품 부작용 총 보고건수 외에 해열·진통·소염제 △항악성종양제 △항생제 △X선 조영제 등 약품과 헛구역질 △가려움증 △어지러움 등 증상별로 구분해 공개한다. 약물 부작용을 가장 먼저 파악하고 정밀조사에 들어가기 위한 기초자료로 꾸준한 축적이 요구된다. 그럼에도 정보수집 한계와 분석 시스템, 인력 문제 등으로 데이터 활용은 부실하다. 조사결과를 바탕으로 질병과 약물 부작용 간 인과관계 등을 연구해야 하지만 데이터 질이 떨어진다.

안전성 정보는 서울대병원, 아주대병원 등 전국 27개 지역의약품안전센터에서 취합한 신고건수를 바탕으로 한다. 약물 부작용 사례를 경험한 소비자나 환자, 제약사, 의료진 등이 해당 센터에 자발적으로 신고한다.

전문가들은 `자발적 제공 정보`라는 한계가 연구 장애물이라고 분석한다. 개인이 부작용으로 의심되는 사례를 신고하기 때문에 실제 발생률을 파악하기 어렵다. 질병과 약물 부작용 간 인과관계 증명도 쉽지 않다. 타이레놀과 같은 특정 약품명이 아닌 증상, 효능군별 부작용 사례를 집계, 즉각 대처가 불가능하다.

강혜련 서울대병원 알레르기내과 교수는 “수집 정보가 많지만 대부분 자발적 신고”라며 “경미한 부작용은 신고를 안 할 뿐더러 여러 약을 처방받을 경우 어떤 약에 부작용이 있는지 몰라 신뢰성 있는 정보 획득이 쉽지 않다”고 지적했다.

정보를 취합·분석하는 국가 차원 분석 사업이나 인프라도 부족하다. 2012년 의약품안전관리원이 관련 업무를 담당하지만 전담 인력은 10여명도 채 안 된다. 분석에 기초가 되는 약물 부작용으로 인한 피해 규모조차 파악하지 못한다.

미국, 일본은 자발적 신고체계 한계를 극복하기 위해 전자의무기록(EMR)과 연계하는 국가사업을 진행 중이다. 약물 부작용 기초자료인 안전성정보와 진료, 처방 등 의료정보가 담긴 EMR를 연계·분석하면서 인과관계를 연구한다. 국가 차원에서 의료정보 연계는 물론 빅데이터 분석 시스템도 구축했다. 미국은 약물 부작용으로 소모된 사회적 비용만 190조원이 넘는다.

박래웅 아주대의대 유헬스케어연구소 교수는 “미국도 자발적 보고 한계를 인식하고 센트럴 시스템을 구축해 EMR와 연동시키는 프로젝트를 진행 중”이라며 “실제 발생률은 물론 인과관계까지 빅데이터를 활용해 분석해 약물 부작용을 최소화한다”고 말했다.

예영민 아주대병원 알레르기내과 교수는 “일부 의료기관이 의약품 안전성 정보를 바탕으로 연구를 진행하지만, 비용문제와 체계적 정보 시스템 부재, 전문인력 부족 등 어려움을 겪는다”며 “정부가 데이터베이스를 비롯해 HW 등 자료에 접근하는 프로세스를 간소화하고 데이터 분석 전문 인력을 확충해야 한다”고 말했다.

정용철 의료/SW 전문기자 jungyc@etnews.com