공정거래위원회가 SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수, SK브로드밴드와 합병을 불허했다. 파장이 불가피하다. 공정위 판단이 합리적인 것이냐는 차치하더라도 당장 현행 법률과 어긋나는 결정일 뿐만 아니라 월권이 아니냐는 지적이 제기된다. 규제 완화라는 정책 기조에도 배치되고, 민간의 자율적 구조개편을 전면 차단했다는 주장도 나온다.

◇ 유료방송 정책 훼손, 월권 논란 불가피

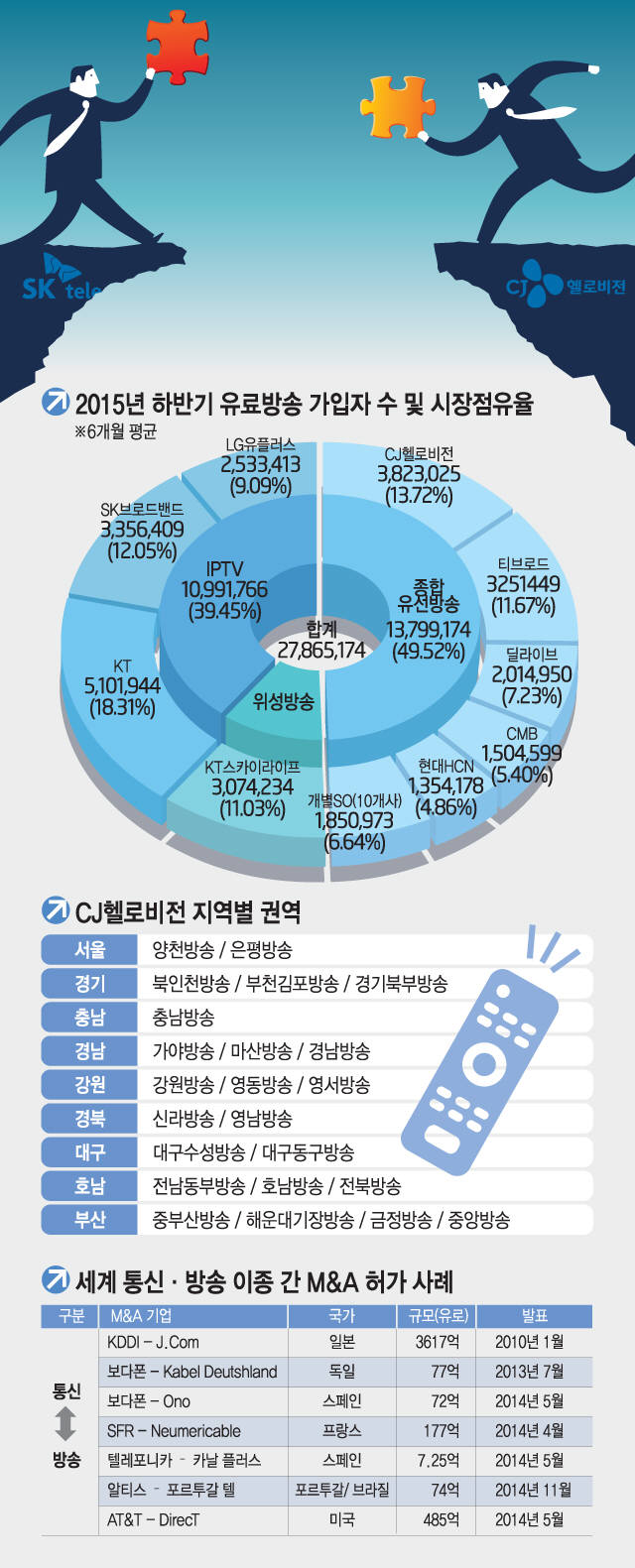

공정위는 CJ헬로비전·SK브로드밴드 합병법인이 23개 방송 지역별 권역 중 19개 권역에서 1위로 부상, 유료방송 시장에서 지배적 지위가 강화된다고 판단했다. 공정위는 유료방송 시장 획정을 전국이 아닌 지역별 권역 단위를 기준으로 적용했다.

하지만 미래창조과학부와 방송통신위원회는 현재 유료방송 점유율 규제 기준을 지역별 권역이 아니라 전국 단위로 하고 있다. 방송법 혹은 IPTV법에는 지역별 권역 점유율 규제 근거가 전무하다.

특정 방송사업자의 점유율이 33%를 넘지 못하게 하는 합산규제 기준도 전국 단일 시장이다. 정부는 지난해 방송법과 IPTV법을 개정, 특정 유료방송 사업자와 특수 관계자인 유료방송 사업자까지 합산한 가입자 수가 전체(전국) 유료방송 가입자 수의 3분의 1을 초과하지 못하도록 했다. 사정이 이렇다 보니 공정위 결정이 정부의 유료방송 정책 일관성을 훼손하는 처사일 뿐만 아니라 초법적 결정이 아니냐는 비판이 제기된다.

SK텔레콤은 물론 미래부· 방통위와도 논쟁 대상이 될 여지가 충분하다는 분석이 제기되는 이유다. 일각에선 과거 반복된 공정위와 정보통신기술(ICT) 전문 부처 간 갈등이 재현되는 게 아니냐는 섣부른 전망도 나온다.

◇ 케이블TV 구조개편 요원, 방송통신 융합 지연

공정위 결정으로 인한 불똥은 케이블TV로 튀었다. SK텔레콤의 CJ헬로비전 인수 이후 가속화될 것으로 예상됐던 케이블TV구조 개편과 방송통신 이종기업 간 결합과 융합은 요원해질 수밖에 없게 됐다. 케이블TV 고위관계자는 “공정위 기준을 적용하면 케이블TV 구조개편은 물론 향후 IPTV 사업자와 케이블TV 사업자 간 결합은 사실상 불가능할 것”이라고 내다봤다.

보다 중요한 건 케이블TV사업자 돌파구가 사실상 차단됐다는 것이다. 경쟁력을 잃어가는 케이블TV의 선제적이고 자발적인 구조 개편을 차단해 장기적으로 고사하도록 방치하는 것이라고 비판했다.

공정위 기준을 적용하면 지역별 방송 권역에서 압도적인 시장 점유율을 확보한 케이블TV 사업자가 선택할 수 있는 대안은 전무하다. 일각에선 케이블TV 구조개편 자체가 불가능하게 됐다고 비판했다.

케이블TV는 규모의 한계, 지역사업자의 한계로 유료방송 가입자· 매출 감소 등 이중삼중의 어려움에 봉착해 있다. 위기 타개를 위한 구조개편이 절실한 시점이라는 설명이다. 케이블TV 관계자는 “공정위 결정이 적용되면 케이블TV 사업자 인수합병 등 구조개편은 차단된다”며 “매각을 추진하는 딜라이브를 비롯 케이블TV 사업자의 행보가 올 스톱 될 것”으로 전망했다.

◇ 유료방송 시장 특성 무시

공정위는 전국 78개 방송권역 전체를 기준으로 한 게 아니라 CJ헬로비전의 23개 방송권역을 기준으로 했다. 하지만 공정위의 판단은 기존 유료방송 시장 규제 기준과 다를 뿐만 아니라 유료방송 시장의 특수성을 무시한 것이어서 논란이 예상된다.

SK텔레콤이 CJ헬로비전을 인수하고 SK브로드밴드와 합병하면 23개 방송권역 중 60% 이상 점유율이 15개 권역, 50% 이상이 4개 권역으로 재편된다고 내다봤다. 즉 공정위는 지역별 방송 권역을 기준으로 경쟁 제한성 여부를 시장점유율 50% 이상으로 판단하는 독점 규제와 공정거래에 관한 법률을 적용한 것으로 알려졌다.

결과적으로 유료방송 시장 획정 기준을 전국 단위가 아닌 지역별 권역을 기준으로 해야 한다는 반 SK텔레콤 진영 논리를 수용한 모양이 됐다. 유료방송 고위 관계자는 “공정위 판단은 현행 법률에는 지역별 권역 규제가 없다는 비판을 초래할 것”이라며 “기존 유료방송 규제와 배치되는 등 적지 않은 논란을 야기할 가능성이 충분하다”고 내다봤다.

김원배 통신방송 전문기자 adolfkim@etnews.com