가까운 미래. 아이를 가지려는 부모가 아이 키와 머리색, 눈 색깔 등 외모는 물론이고 아이큐(IQ)와 건강상태, 기대수명 등도 정한다. 부모 선택대로 우수한 유전자를 조합해 아이가 태어난다.

1997년에 나온 SF영화 ‘가타카’에 나오는 미래 모습이다. 여기서는 피 한 방울, 피부 한 조각으로 사람의 모든 유전조건을 파악하고 등급을 읽어낸다. 사람 인생 역시 유전자에 의해 결정된다.

◇영화가 현실로, 원하는 유전자 자유자재=상상력으로 만든 SF영화가 나온 지 20년도 되지 않은 현재. 마음만 먹으면 유전자 조작 맞춤형 아기를 만들 수 있는 시대가 됐다.

2013년 중국의 한 연구소는 첨단 유전체 편집기술 ‘크리스퍼 유전자가위(CRISPR-Cas9)’를 이용해 짧은 꼬리 원숭이 배아에서 특정 유전자를 잘라냈다. 그리고 이 배아를 대리모 원숭이에게 넣어 쌍둥이 원숭이가 태어나도록 하는데 성공했다. 이렇게 태어난 새끼 원숭이는 DNA가 바뀌어 있었다.

원숭이 배아를 인간 배아로 바꾸면 영화 가타카처럼 DNA를 조작한 ‘맞춤형 아기’를 만들 수 있다. 때문에 연구윤리에 대한 논란이 불거졌다.

그런데 중국 과학자들이 최근 원숭이를 넘어 인간 배아, 즉 수정란을 대상으로 유전자 교정을 시도하면서 연구윤리 논란이 거세졌다. 중국 연구진은 86개 수정란으로 유전자 가위를 이용한 실험을 했다. 빈혈을 유발하는 유전자를 잘라내고 48시간이 지나자 71개 수정란이 생존했고 이 중 28개 유전자가 원하는 대로 바뀐 것으로 나타났다. 유전자 변형 성공률은 32.6%였다.

이 실험은 독자 생존이 불가능한 배아를 이용했지만 인간 배아를 이용했다는 점에서 세계적인 논란거리가 됐다.

◇유전체 교정 핵심 ‘유전자가위’=유전체 교정 기법은 최근 각광받기 시작한 분자 생물학 신기술이다. 맞춤 제작한 유전자가위를 이용해 유전체 특정 염기서열을 선택적으로 절단함으로써 해당 부위 유전자를 교정한다. 유전자가위는 특정 염기서열을 인지해 해당 부위 DNA를 절단하는 효소로 인간과 동식물 세포 유전체 교정에 사용한다.

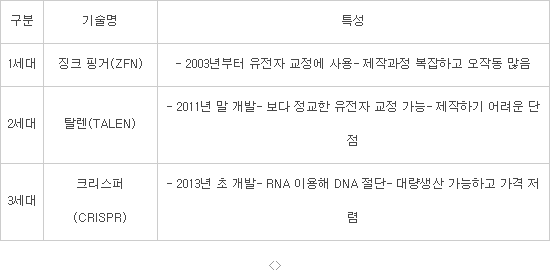

1세대 유전자가위 ‘징크 핑거 뉴클레이즈(Zinc finger nuclease)’는 개발된 지 한참 지난 후인 2003년부터 유전체 교정에 사용되기 시작했다. 하지만 제작과정이 복잡하고 오작동이 많은 한계가 있었다. 이후 2011년 말 단점을 개선한 2세대 유전자가위 ‘탈렌(TALEN)’이 발표됐다. 1세대 기술보다 정교한 유전자 교정이 가능하지만 역시 제작하기 어려운 것은 한계였다. 이어 2013년 초 김진수 서울대 교수팀과 미국 연구진이 3세대인 크리스퍼 유전자가위를 이용한 유전체 교정 기법을 개발했다. 이 기술은 RNA 유전자가위(RGEN)라고도 불린다. RNA를 이용해 DNA를 절단하는 방식이다. 대량생산이 가능하고 가격이 저렴하다.

크리스퍼 유전자가위로 불리는 3세대 기술은 미생물 면역체계에서 유래한 DNA 절단효소로, 작은 가이드 RNA와 Cas9 단백질로 이뤄졌다. 가이드 RNA와 상보적인 염기서열을 인식해 Cas9 단백질에 의해 DNA를 절단한다. 김진수 교수팀이 이를 이용해 인간세포에서 유전자 염기서열을 교정할 수 있음을 보고한 이후 유전체 교정 도구로 널리 쓰인다.

유전자가위에 의해 특정 염기서열을 가지는 DNA를 절단하면 이는 생체가 가진 유전자 수복 기능에 의해 다시 연결된다. 이러한 절단과 수복 과정을 통해 특정 유전자 선택 파괴나 제거가 가능하다. 이런 과정에 ‘제공 DNA’나 ‘한 가닥 소수 염기’를 공급하면 특정 유전자 삽입, 교정, 변이 제작 등이 가능하다.

유전자가위로 DNA를 수술하면 암, 에이즈, 혈우병 등 치료가 어려웠던 유전질환을 치료할 수 있을 것으로 기대된다. 식물에 적용하면 바이오 연료를 생성하거나 농작물 품종 개량에 기여하는 등 긍정적 효과가 기대된다.

◇연구윤리는 논란=유전체 편집기술에 대한 긍정적인 시각만 있는 것은 아니다. 교정 기술이 진화할수록 연구윤리를 우려하는 목소리도 커졌다.

중국 과학자들의 인간 배아 실험이 알려진 이후 세계 과학계는 논란이 일었다. 일부 과학자들은 세계적인 과학 학술지 네이처에 ‘인간 생식세포와 배아를 편집하지 말라’는 글을 게재했다. 일주일 뒤 또 다른 저명 학술지 사이언스에는 더 강한 주장을 실은 글이 실렸다.

인간을 대상으로 실험하기에는 안전성이 확보되지 않은데다, 많은 양의 배아를 사용하는 문제가 있다. 또 기술이 발전한 뒤 실제 유전자를 조작해 맞춤형 아기를 만들 경우에 대한 윤리 문제도 제기된다.

김진수 서울대 교수(IBS 유전체교정연구단장)는 “영화 가타카가 나왔을 때만 해도 먼 훗날의 일이라고 생각했는데 크리스퍼 유전자가위가 나오고 나서 정확성이 입증되면서 생식세포에 적용할 수 있다고 생각이 제기됐다”면서 “하지만 과학계 관심사는 체세포에 대한 치료”라고 강조했다. 김 교수는 “생식세포에 유전체 편집기술을 적용하자는 것은 이제 막 관심을 갖는 단계로 아직 과장된 주장이나 논란으로 볼 수 있다”고 말했다.

정부도 기술영향평가를 통해 유전체 편집기술이 미치는 영향을 보다 정밀하게 살펴보기로 했다. 미래창조과학부는 2015년 기술영향평가 대상기술 중 하나로 유전체 편집기술을 선정했다. 기술영향평가는 새 과학기술 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 긍정·부정적 영향을 평가하고 결과를 정책에 반영해 바람직한 기술 발전방향을 모색하기 위한 제도다.

<※ 유전자가위 진화단계와 특성/자료:기초과학연구원(IBS)>

권건호기자 wingh1@etnews.com