관련 통계자료 다운로드 사우디·미국 원유 생산 점유율

관련 통계자료 다운로드 사우디·미국 원유 생산 점유율 최근 유가 하락은 OPEC이 셰일가스 및 오일 생산으로 최대 산유국 자리를 넘보는 미국을 압박하기 위해 선택한 카드다. 사우디아라비아가 OPEC 의사를 주도하는 가운데 이 싸움으로 정작 피해를 보는 것은 OPEC 회원국이라는 분석도 따르고 있어 관심을 끌고 있다.

지난달 26일 오스트리아 빈에서 열린 OPEC 총회에서 회원국은 현재 생산치인 하루 3000만 배럴을 유지하기로 합의했다. 현재 OECD 및 비 OECD 석유 재고가 지속적으로 증가하고 있어 증산에 나서지 않기로 했다. 이날 국제 유가는 급락했다. 지난달 28일 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 WTI는 전 거래일보다 10.2% 급락한 66.15달러에 마감했다. 이는 지난 2009년 9월 25일 이후 최저치다. 이는 최대 생산국인 OPEC 회원국이 국제 유가를 통제하고 있음을 보여주는 사례다.

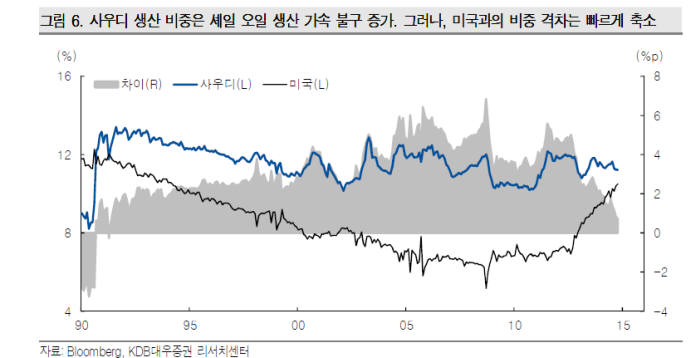

미국은 현재 사우디아라비아, 러시아에 이은 세계 3위 석유 생산국이다. 올해 초부터 꾸준히 생산량을 늘리더니 10월 기준 하루 912만배럴을 생산했다. 점유율도 10.27%까지 상승했다. 같은 기간 사우디아라비아의 점유율은 10.76%로 큰 차이가 없다. 미국의 생산량 증가는 OPEC의 시장 지배력 약화로 이어졌다. 10월 기준 OPEC의 원유 생산 점유율은 35.6%로 역사적 평균 보다 낮다. OPEC 시장 점유율은 1990년 이후 평균 37.8%를 유지하다 2000년 이후 37.5%, 2009년 이후 36.8%까지 떨어졌다. OPEC 점유율이 38%를 되찾기 위해서는 비 OPEC 국가 공급량이 하루 최대 1000만배럴가량 줄어야 한다는 분석이다. OPEC은 점유율 하락, 영향력 후퇴를 우려해 직접 감산에 나서지 못한다. 대신 비회원국, 그 가운데 생산량이 가장 많고 재정 유가가 낮은 미국을 타깃으로 삼았다. 지난달 OPEC 총회에서 쿼터를 유지하기로 결정하면서 원유 시장에서 가격 전쟁은 본격화 됐다. 이로 인해 재정 유가가 배럴당 100달러를 상회하는 캐나다, 러시아 등 비 OPEC 국가의 채산성은 당장 악화됐다. 하지만 베네수엘라·나이지리아는 물론이고 이란·이라크 등 비교적 경쟁력을 갖춘 OPEC 회원국도 유가 하락으로 재정 위기에 노출된 상태다. 지난달 OPEC 총회 때 대다수 회원국이 감산을 통한 유가 상승을 기대했지만 OPEC 내 1위 원유 생산국인 사우디의 주도로 동결을 결정했다. 카르텔 대표 사례로 언급되는 OPEC 회원국 간 결집력이 약화되고 있다는 진단이 나오는 배경도 여기에 있다.

임우영 홍콩 과기대 경제학과 교수는 “OPEC 회원국 간 재정 유가 차이가 크기 때문에 저유가 기조가 지속되면 베네수엘라·나이지리아 등 국가의 경제 위기가 심화될 수 있다”며 “OPEC 회원국 모두 자국 이익에 최우선 가치를 두기 때문에 유가 상승·하락이라는 이해 관계가 상충하고 이로 인해 결집력이 약해질 가능성도 충분하다”고 말했다.

![[이슈분석] 사우디, 미국 싸움에 등터지는 산유국](https://img.etnews.com/photonews/1412/632376_20141203174449_183_T0001_550.png)

최호기자 snoop@etnews.com