산업부 메가 프로젝트 성공하려면

정부가 예산 수조원 규모의 13개 대형 융합과제 추진 계획을 밝히면서 신성장동력 발굴에 대한 기대와 우려가 교차했다. 이른바 `메가 프로젝트`로 불릴 정도로 사업 규모와 파급 효과가 큰 반면 차질이 생기면 감내해야 할 부작용도 만만치 않기 때문이다. 메가 프로젝트라는 이름에 걸맞는 심층적이고 복합적인 사업 추진 체계 구축과 관리·감독이 필요하다는 지적이다.

◇넘어야 할 산 많아

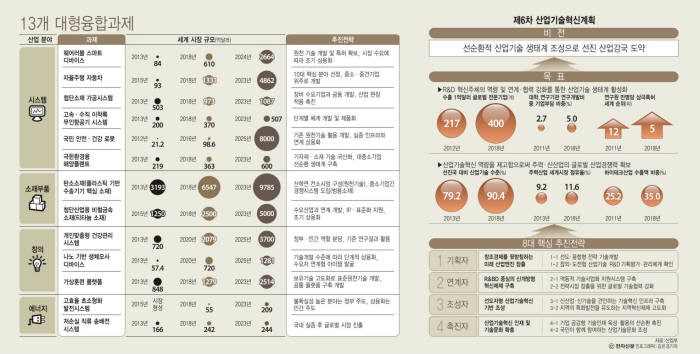

산업통상자원부는 19일 제4회 국가과학기술심의회에서 4대 분야 13개 대형 융합과제가 담긴 제6차 산업기술혁신계획을 발표했다. 정확히 말하면 대형 융합과제를 `추진`하겠다는 계획이다. 실제 산업부가 구상한대로 사업을 전개하기 위해서는 넘어야 할 산이 적지 않다.

13개 대형 융합과제는 내년 상반기 예비타당성 심의를 시작으로 첫 걸음을 내딛는다. 산업부는 13개 과제 가운데 세부 대형과제를 골라 심의를 밟을 계획이다.

앞서 관계 부처 협의 과정에서 창조경제 구현에 필요한 사업이라는 공감대는 형성됐지만 예비타당성 심의 절차가 쉽지는 않을 전망이다.

산업부는 2014년 부처 R&D 예산(안)이 사실상 동결되면서 사업 추진에 어려움이 예상된다. 이같은 상황에서 대형 R&D 프로젝트를 동시다발적으로 전개할 동력을 마련할 수 있을지 미지수다. 산업부는 지난 정부 때도 `미래산업 선도기술 개발사업`을 대형 과제로 추진했으나 예비타당성 심의에 부딪혀 신시장 창출형 과제 중 절반만 착수한 바 있다.

이 때문에 산업부는 일단 세부 대형과제를 중심으로 예비타당성 심의를 받고, 나머지 과제는 부처 예산으로 진행한다는 방침이다. 예산 심의 변수로 인한 일정 연기와 사업 축소 등에 대해서도 단계별 대응 시나리오 마련이 요구된다.

◇대중소기업 황금비율은

산업부 국정감사에서 R&D와 관련된 단골 지적사항은 중소기업 참여도가 낮다는 것이다. 대기업 중심의 대형 R&D 사업을 벌인다는 이유로 매번 국감에서 도마에 올랐다.

하지만 한편으로는 사업 규모가 크고 난이도가 높은 과제일수록 대기업의 참여는 필수 불가결하다. 삼성·LG 등 이미 세계적인 경쟁력을 갖춘 국내 대기업의 기술과 경험을 단지 `대기업`이라는 이유만으로 배제하는 것은 비효율적이다.

13개 대형 융합과제 역시 추진 과정에서 같은 고민에 부딪힐 것으로 보인다. 대기업의 연구 역량을 활용하려 하면 중소기업 소외 문제가 발생하고, 중소기업 위주로 사업을 전개하기엔 우리 기술 인프라 저변이 넓지 않다. 중소·중견기업의 참여도를 높이는 동시에 대기업과 시너지를 꾀할 수 있는 황금 비율을 찾는 것이 관건이다.

정만기 산업부 산업기반실장은 “중소·중견기업이 주류를 이루지 못하면 사업 성공이라고 할 수 없는 것”이라며 “생태계 구축 차원에서 사업단장과 총괄기관에 중소·중견기업을 선정하는 등 고르게 역량을 발휘하도록 하겠다”고 설명했다.

◇`블랙홀화` 경계해야

13대 대형 융합과제는 짧게는 5년에서 길게는 7~10년간 이어지는 중장기 사업이다. 규모도 향후 5년간 정부 예산만 7조~10조원으로 예상되는 초대형 사업이다. 그만큼 기초 기획부터 R&D, 상용화에 이르는 전주기적 관리가 필수적이다.

이들 체계가 정상적으로 작동하지 않으면 그저 산업기술 R&D 예산을 빨아먹는 블랙홀에 그칠 공산이 크다. 이미 13개 대형 과제를 추진하기 위해 기존 R&D 사업 일부는 예산이 축소되거나 흡수될 것이라는 관측이 나오고 있다.

대규모 자금이 투입되는 사업 특성상 산학연 사이에 과열 현상을 막는 것도 과제다. 앞서 산업부의 대형 과제 최종 선정이 임박하자 산업기술계 연구기관들이 촉각을 곤두세웠을 정도다. 한 연구기관 관계자는 “대형 융합과제 참여를 놓고 마라톤 회의를 할 정도로 연구계의 관심이 높은 상황”이라고 전했다. 실제 사업이 발주되면 국내 산업기술 R&D 자원이 이들 사업에 몰릴 것으로 예상된다.

따라서 수행기관 선정 과정에서 생길 수 있는 잡음을 방지하는 한편 기존에 진행 중인 산업기술 R&D 사업을 안정적으로 추진하고 상호 연계하는 보완책이 필요하다는 목소리가 높다.

이호준기자 newlevel@etnews.com