모바일 게임 과열 마케팅 몸살

`낙타가 바늘구멍 들어가기`

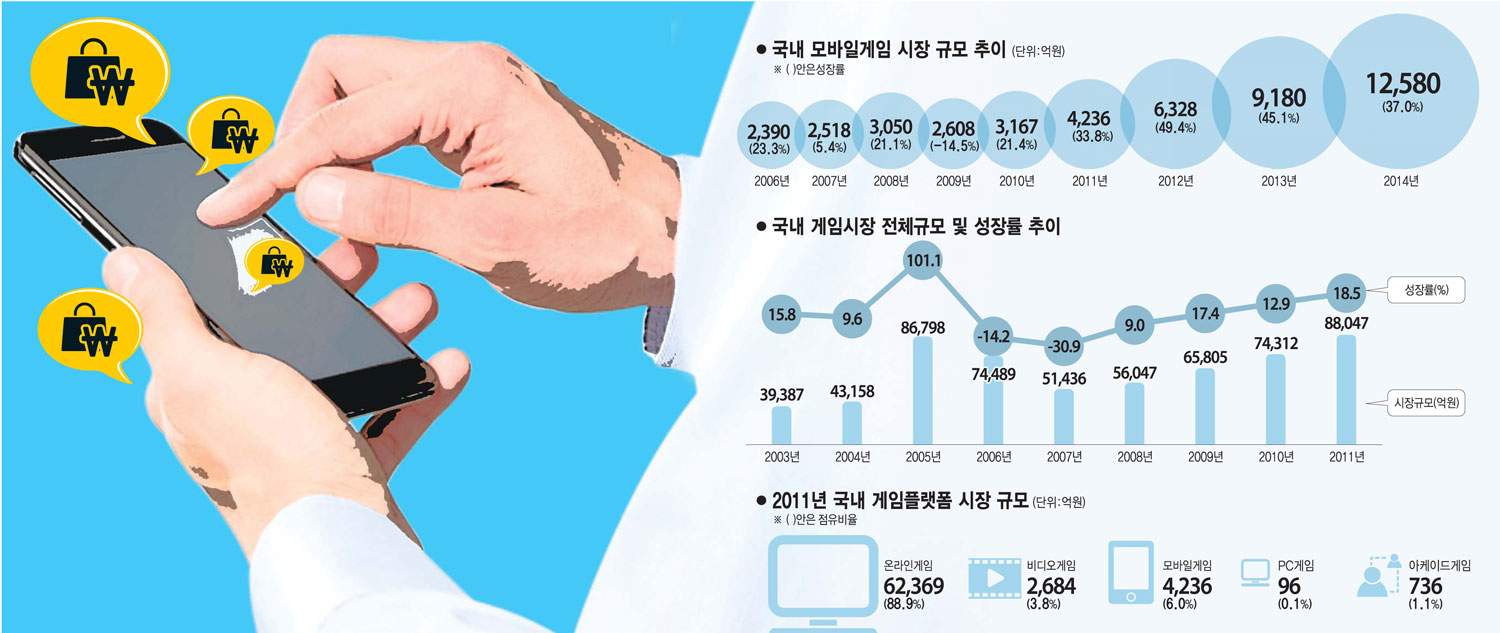

모바일 게임 시장 경쟁이 극을 달리고 있다.

매주 화요일마다 카카오 게임하기 플랫폼에 어떤 게임이 출시되는지 업계 관심이 일제히 쏠렸지만 최근에는 매주 두 번씩 쏟아져 나오는 신작들에 대한 관심이 예전 같지 않다. 사용자도 카카오, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어는 물론이고 이통3사 마켓에 매일 등장하는 신작에 모두 관심을 두기 쉽지 않아졌다. 모바일 게임 하나를 잘 만드는 것도 힘들지만 소비자의 눈과 손가락을 집중시켜 게임을 접하도록 만드는 것도 더욱 어려워진 셈이다.

모바일 게임 시장이 올해 크게 성장했지만, 업계는 모바일 게임 마케팅의 정석을 못잡고 오히려 허둥지둥했다. 일반 대중을 사로잡기 위해 게임을 잘 만드는 것뿐만 아니라 다양한 형태의 마케팅을 공격적으로 하지 않으면 살아남기 힘든 시장이 됐기 때문이다. 경쟁이 치열해지면서 모바일 게임 시장에는 마케팅 경쟁의 역풍이 불어닥친지 오래다. 잘 만든 게임이 빛을 보기 힘든 구조가 되고 있는 것이다.

◇`100만 다운로드` 감흥 잃었다

초기 모바일 게임 시장에서 `100만 다운로드`는 성공의 상징이었다. 100만명 사용자를 확보했으니 소셜 게임을 재미있게 즐길 수 있는 기반을 확보한 것으로 해석할 수 있었다.

하지만 시간이 지나면서 점차 다운로드 기록은 `얼마나 빨리 달성하느냐`로 초점이 이동했다. 게임 출시 보름, 열흘, 혹은 수일만에 100만 다운로드를 돌파한 사례가 많아졌다. 숫자도 100만 다운로드에서 200만, 300만, 500만으로 기준이 높아졌다.

이 같은 현상은 설치당과금(CPI) 광고 열풍이 큰 몫을 차지한다.

CPI는 애플리케이션을 한 건 다운로드할 때마다 비용을 지불하는 광고 형태다. 사용자가 특정 앱을 설치하면 게임 내 유료 아이템을 무료로 지급하는 보상형(리워드) 광고도 있다. 많은 다운로드 수를 유도하기 위해 전문 회사가 특정 게임이나 앱을 다운로드하고 수익을 가져간다.

CPI 광고는 당초 해외에서 먼저 시작했으나 국내 모바일 게임 시장이 급격히 커지면서 미탭스, 탭조이, TNK, 애드라떼, 애드팝콘 등 국내외 많은 업체들이 한국 게임시장을 공략하고 있다.

업계에 따르면 현재 국내 CPI 회사 수는 100여곳이 넘는다. 올해 국내 CPI 광고시장 규모는 약 400억원으로 추산된다. 업체가 난립하면서 이 시장도 일부 대기업 위주로 재편하는 모양새다.

게임업체에 CPI는 `울며 겨자 먹기`로 해야 하는 광고 수단이 됐다. 한 주에도 수십개씩 쏟아져 나오는 신작의 틈바구니 속에서 힘들게 만든 작품이 대중과의 접점을 많이 확보해야 하기 때문이다.

게임 신작을 출시하면 구글 플레이스토어의 `인기 무료`나 `신규 인기 무료` 카테고리, 카카오 게임하기 플랫폼의 `인기`나 `신규` 카테고리에서 상위권에 위치해야 유리하다. 매출이 발생하려면 일정 기간이 필요하므로 일반 대중의 눈에 쉽게 잘 띄고 `다른 사람도 많이 하는 재미있는 게임`이라는 이미지를 심어줘야 하기 때문이다.

해당 카테고리의 상위권에 있으려면 다운로드 수, 별점, 일일사용자수(DAU)가 높아야 한다. 때문에 CPI 광고비용에 부담을 느끼면서도 어쩔 수 없이 광고를 하는 것이다.

◇중소기업 작품 빛 보기 더 어려워졌다

다운로드 외에 각 게임에 별점을 매기는 전문 서비스, DAU 수치를 높이기 위한 서비스도 존재한다. 신작을 출시하고 한달 안에 승패가 갈리는 국내 시장 특성상 초기 노출도를 높이지 않으면 소위 `죽은 게임`으로 전락할 수밖에 없기 때문에 광고의 필요성은 절대적이다.

하지만 너나할 것 없이 모바일 게임 광고를 도입하고 있어 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 커지고 있다. 가뜩이나 플랫폼 수수료가 높은 상황에서 광고비용은 개발사와 퍼블리셔에 상당한 부담으로 작용하기 때문이다.

해외에서도 순위 유지를 위해 CPI 광고를 사용하지만 국내에서는 초기 생존문제가 걸린 만큼 의존도가 지나치다는 지적이다. 비용 부담이 큰 이 같은 구조는 스타트업이나 중소 개발사에 더욱 치명적이다. 일정 자금력을 갖추지 않고 무리하게 광고에 비용을 집행했다가 자칫 회사 기반을 흔들 수 있기 때문이다.

카카오 게임하기 플랫폼이 예전만큼의 파괴력을 잃으면서 게임업체들의 고민은 더 깊어지고 있다. 카카오를 거쳐 출시하는 신작에 대한 주목도가 떨어지면서 영향력이 큰 플랫폼과 광고, 프로모션에 대한 아이디어를 짜내야 하는 상황이 됐다.

게임 업계 한 관계자는 “CPI를 전략적으로 활용해 초기에 수억원대 비용을 지불하고 게임을 띄웠다가 CPI를 중단한 뒤 빠르게 순위가 하락한 게임들이 상당히 많다”며 “광고는 신작을 초기에 노출하는 좋은 수단이기는 하지만 결국 흥행과 긴 수명을 판가름하는 것은 게임이 얼마나 재미있느냐에 달렸다”고 말했다.

다른 관계자는 “심혈을 기울여 만든 작품이 묻혀가는 것을 보면 회의감이 들 수밖에 없다”며 “국내에서는 사용자를 점진적으로 늘려 나가면서 게임을 오랫동안 서비스하기 힘든 구조가 됐다”고 토로했다.

`몬스터워로드`로 해외서 높은 수익을 내고 있는 에버플의 송일규 공동대표는 “해외에서는 신작을 단숨에 인기 순위에 올려놓을 만큼 폭발력 있는 플랫폼은 없지만 개발사가 주도권을 쥐고 콘텐츠를 업데이트해 나가면 국내보다 수명을 늘리면서 사용자를 확보해 나갈 수 있는 것이 차이점”이라고 설명했다.

배옥진기자 withok@etnews.com