주파수 이원화에 업계·학계 `시대역행` 반발

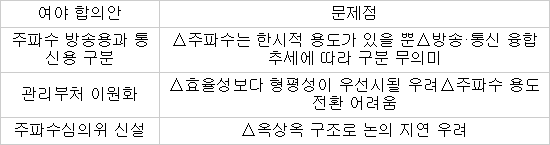

주파수 관리기관을 통신용과 방송용으로 나누기로 한 여야 합의가 알려지자 학계와 업계가 방송·통신 융합시대를 역행하는 처사라며 강력 비판했다. 주파수 자원의 효율적 관리라는 국익을 뒤로 한 채, 야당은 물론이고 여당까지 정치적 목적을 위해 야합했다며 반발했다. 이원 관리체제는 주파수를 협상 대상으로 전락시켜 주파수 정책에서 가장 중요한 효율성보다 형평성이 우선시될 것으로 우려했다. 정쟁의 극한 대치가 국제표준이나 기술발전 흐름까지 거스르는 결과를 초래할 수 있다고 지적했다.

6일 관련 학계와 업계는 여야의 주파수 관리체계 이원화 합의가 국가적 효율성을 고려하지 않았고, 전문성도 없는 결정인 만큼 철회해야 한다고 입을 모았다.

전문가들은 “주파수에 방송용, 통신용이라는 구분이 없으며 일시적인 용도가 있을 뿐인데 이를 구분하는 자체가 잘못됐다”고 지적했다. 실제로 기술변화와 효율성 등을 고려해 동일한 주파수 대역의 용도가 바뀌는 예는 비일비재하다.

전통적으로 아날로그 지상파방송이 사용하던 700㎒ 대역도 디지털 전환에 따라 여유 대역을 확보해 이동통신용으로 할당할 예정이다. 국제전기통신연합(ITU)은 지난해 2월 개최한 세계전파통신회의(WRC-12)에서 이렇게 합의했다. 193개 ITU 회원국이 합의에 동의하면 차기 WRC-15 회의에서 승인을 거쳐 2015년부터 주파수를 분배한다. 위성DMB용으로 사용하던 주파수도 롱텀에벌루션(LTE)용으로 할당할 계획이다.

방송과 통신이 융합하는 추세에 영역을 구분하는 것이 적절치 않다는 지적도 나온다. 방송과 통신을 구분할 수 없기 때문에 주파수를 분리하는 것 역시 타당하지 않다는 의견이다.

통신사 한 관계자는 “국가 재산인 주파수는 효율적으로 관리하는 것이 최우선 가치”라며 “분야를 나눠 관리하면 효율성을 살리기 위한 주파수 발굴과 회수 재배치 등의 작업이 반쪽짜리가 된다”고 말했다. 그는 “압축, 전송 기술이 발달해 방송 주파수 대역에 여유가 생겨도 방송 주파수를 관리하는 곳에서 이를 내놓겠느냐”고 덧붙였다.

학계도 한목소리로 비판했다. 박덕규 목원대 정보통신학과 교수는 “주파수 정책은 기술 중립성을 지켜야 한다”면서 “활용할 주파수 대역이 생기면 가장 필요한 곳에 써야지 방송용, 통신용으로 정해놓는 것 자체가 말이 안 된다”고 밝혔다.

여야가 신설하기로 한 주파수심의위원회도 문제다. 박 교수는 “주파수 분배계획을 짜는 데 1년 넘게 걸리는데, 심의위에 가면 다시 1년 넘게 걸릴 것”이라며 “정쟁으로 계획이 받아들여지지 않으면 사실상 3~4년을 허송하게 된다”고 말했다. 그는 “새 기술이나 해외 기술 도입에 필요한 주파수를 바로 할당해야 하는데 이에 3~4년이 걸리면 산업 발전은 요원하다”면서 “여야 합의를 반드시 취소해야 한다”고 목소리를 높였다.

김용규 한양대 경제학부 교수는 “주파수 정책의 제1 기준은 효율성인데, 이 관점에서 봤을 때 관리부처를 두 개로 쪼개는 것은 매우 잘못됐다”면서 “주파수가 통신과 방송 진영의 협상 대상으로 전락해 형평성 기준으로 배분될 가능성이 매우 높기 때문”이라고 말했다. 그는 이어 “주파수는 매우 한정된 공공재로 국가 전체적인 관점에서 효율성을 따져야 하며, 이를 위해서는 한 부처에 있는 것이 가장 바람직하다”고 강조했다.

김남 충북대 정보통신공학부 교수도 “여야 협상안은 사실상 밀실 담합”이라며 “전문가 의견 청취는 물론 없었고, 방통위 실무자들도 몰랐다”고 비판했다. ICT산업 발전에 가장 중요한 인프라인 주파수를 서로 주고받는 정쟁의 협상거리로 전락시켰다는 비판이다. 김 교수는 “협상안대로 가면 서로 주파수를 빼앗기지 않으려 할 테니 방송용 주파수나 통신용 주파수가 다른 분야로 쓰이기 매우 어려워질 것”이라며 “빠르게 변하는 ICT 환경에 발맞추지 못할 가능성이 매우 높다”고 우려했다.

주파수 이원화 여야 합의안 문제점

권건호·황태호기자 wingh1@etnews.com