파키스탄 출신의 레하나 코사르(Rehana kousar) 양은 4년째 한국에서 나노물질 엔지니어링 분야를 공부 중이다. 현재 몸담고 있는 연구소 환경에 만족한다. 하지만 연구소 밖 생활에서는 경제적 어려움이 심각하다.

“몸이 아파도 병원에서 치료를 받기가 부담스러운 수준입니다. 입원이라도 하면, 매우 어려운 상황에 처하죠.”

해외 우수 연구인력들이 아파도 병원에 제대로 못 가는 상황이 이어지고 있다. 경제적인 어려움 때문이다. 정부가 해외 우수 과학인력을 유치했지만, 의료 및 정주여건 등 처우개선에 신경을 쓰지 않았기 때문이다.

24일 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 내놓은 ‘국내 이공계 박사의 해외유출 특성 및 요인 분석’ 보고서에 따르면 한국의 해외 고급인력 유입매력도가 계속 떨어지고 있는 것으로 나타났다.

고급인력 유입매력도를 보여주는 유인지수가 지난 2002년 5.19에서 지난해 4.58로 하락했다. 유인지수는 0~10 사이의 값을 가지며 10에 가까울수록 해외 고급인력 유치가 쉽다는 것을 의미한다. 미국과 싱가포르는 지수가 8.08과 8.13으로 최고 수준이다. 지난해 인도와 중국 유인지수가 5.92와 5.83을 기록하며 한국을 앞섰다. 우리나라가 해외 우수인재를 데려오기가 인도나 중국보다 어렵다는 설명이다.

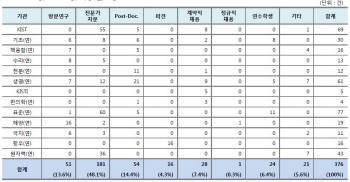

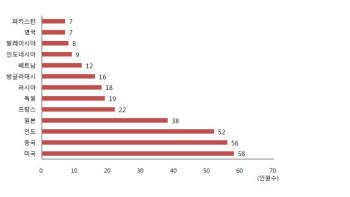

외국인 연구자들은 방문연구, 포스닥(Post-Doc), 파견, 계약직, 정규직, 연수학생 등 다양한 형태로 한국에 근무한다. 정규직은 근무여건과 처우가 좋지만 소수에 불과하다. 기초기술연구회가 분석한 외국인 과학자 유치현황을 보면 2010년 2월 기준 13개 출연연 외국인 과학자 정규직 연구원은 총 10명이다. 지난해 출연연이 유치한 외국인 과학자를 보더라도 총 376명 가운데 전문가 자문이 181명으로 가장 많았다. 별정직을 포함한 계약직 채용은 28명이었으며 정규직은 1명에 머물렀다.

출연연 관계자는 “심도 있는 공동연구가 아니라 짧은 기간 방문해 자문하거나 공부하는 경우가 대부분”이라며 “외국인 과학자 유치확대에 힘쓰지만 재정이나 여건이 충분치 않다”고 말했다.

조만간 설립하는 기초과학연구원은 외국인 연구자 비중을 초기 20%에서 시작해 중장기적으로는 30% 선까지 끌어올린다는 계획을 세웠다. 하지만 현재의 문화시설과 정주여건, 처우 개선 등으로는 어불성설이다.

외국인도 대형 연구 프로젝트 책임을 맡고 계약직이 아닌 정규직으로 채용, 기회를 공평하게 줘야 한다는 지적도 나온다. 의사소통도 걸림돌이다. 공동연구에 필요한 법률적, 행정적 절차도 체계적으로 개선해야 한다.

KIST에서 신경과학 분야를 연구하는 세바스틴 로이어 박사는 “연구 환경은 만족하지만 규모에 비해 많은 인원이 랩에 근무하고 장비구매에 소요되는 복잡한 서류작업에 어려움을 느낀다”고 말했다.

윤대원기자 yun1972@etnews.com