상장사에게 언론은 가장 가까운 협력자이자, 가장 빠른 위기 유발자다. 호의적 보도는 기업 가치를 띄우고, 부정적 보도는 하루 만에 조단위의 시가총액도 무너뜨린다. 특히 바이오나 테크, 플랫폼 산업처럼 종종 실체보다 기대가 앞서는 업종일수록 언론의 '프레임'은 주가와 기업 이미지에 결정적 영향을 끼친다. 그래서 기업은 언론 보도보다 더 먼저 프레임을 설계해야 한다.

악의적인 기사를 쓴 기자를 고소하거나 정정보도를 요구하는 사후적 조치만으로는 리스크를 통제할 수 없다. 프레임에 반응하면, 그 프레임 안에 갇히게 된다. 그러므로 중요한 것은 그 프레임을 '전복'하거나 '우회'하는 설계다. 기업은 기사에 대고 싸우기보다 자신만의 서사와 구조를 미리 설계해두는 것으로 더 강력한 대응력을 가질 수 있다.

SK하이닉스는 2023년 하반기 반도체 업황 회복과 관련한 여러 부정적인 보도로 어려움을 겪었다. 부정적인 보도 이면에는 반도체 산업은 이제 회복이 어렵다는 프레임이 있었다. 그러나 SK하이닉스는 이런 언론의 프레임 속에서도 한발 먼저 대응에 나섰다. CEO 및 CFO 인터뷰를 포함해 IR 자료, 유튜브 채널을 통한 기술o시장 설명 콘텐츠, ESG 포럼 등 다양한 채널을 활용해 '회복 기대'라는 서사를 주도했다. 시장은 이를 긍정적으로 평가했고, 주가 역시 비교적 안정세를 보였다. 여기엔 미디어 흐름을 주도하는 커뮤니케이션 설계가 있었다.

여기서 주목해야 할 점은, 커뮤니케이션이 '팩트'만으로 움직이지 않는다는 사실이다. '언론은 보도의 형식을 빌려 하나의 스토리를 전달하고 독자는 그 스토리를 전하는 '프레임' 속에서 해석하게 된다' 기업은 여기서 '사실 확인'에 매몰되지 말고, 이야기의 방향을 스스로 만들어야 한다.

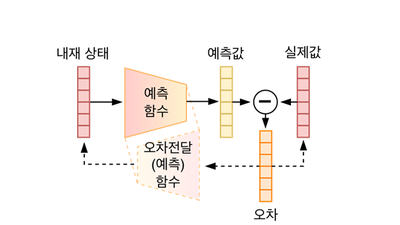

즉, 기업의 위기 대응 방식은 단순한 해명 수준을 넘어 '설계된 설명'이어야 한다. 위기 커뮤니케이션학자 W. Timothy Coombs는 '상황적 위기 커뮤니케이션 이론(SCCT: Situational Crisis Communication Theory)'을 제시한 바 있다.

SCCT에 따르면, 기업이 처한 위기의 유형과 책임 정도에 따라 적합한 대응 전략이 달라진다. 먼저 프레임을 설계해야 한다는 것과 같은 맥락이다. 예컨대 외부 해킹이나 루머와 같은 위기에는 강력한 부정을 통해 억울함을 알리는 것이 효과적이지만, 제품 결함이나 내부 과실처럼 책임이 있는 사안에서는 사과와 보상, 향후 재발 방지 대책까지 포함된 설명 구조가 필요하다.

중요한 것은, 기업이 느끼는 억울함이 아니라 시장이 인식하는 책임감의 크기다. 감정적 반응보다는 객관적 근거에 기반한 설명, 단순 해명보다는 이해관계자 관점의 해석이 포함된 설계가 시장의 신뢰를 회복하는 데 더 효과적이다.

그리고 이때의 언어는 '감정이 아니라 구조'여야 한다. 억울하다고 말하는 기업보다, “그럴 수 있다”면서 객관화된 근거와 수치를 제시하는 기업이 더 신뢰받는다. 침묵보다 불편한 진실이 낫고, 부정보다 설명이 필요하다.

LG에너지솔루션도 주목할 만하다. IPO 이후 다양한 이해관계자와의 갈등 이슈가 수면 위로 떠오를 때마다, 실적 발표나 보도자료 중심의 일방향 전달 대신 투자자 설명회, 기자간담회, ESG 리포트를 병행하며 시장과의 간격을 좁혀왔다. 특히 2024년 공급망 리스크와 관련한 외신 보도가 이어졌을 당시, 해당 기업은 기자간담회와 IR 자료 업데이트를 통해 상황을 신속히 공유했다. 이를 통해 주주뿐 아니라 글로벌 파트너사의 우려도 조기에 완화시켰다. 단순한 해명보다는 ESG 리포트 내 '공급망 실사와 모니터링 체계'를 근거로 구조화된 설명을 제시하며, 시장의 신뢰 회복에 효과적인 전략을 보여준 사례다.

셀트리온은 '논란 많은 기업'이라는 이미지에도 불구하고, 시장과의 관계를 전략적으로 리빌딩한 사례다. 특히 2022년 이후 재무구조 통합, 합병 계획 발표, 지배구조 이슈 해소 등 민감한 사안을 '공시' 이상의 정제된 언어로 풀어냈고, 매 분기마다 시장과 소통하는 구조를 마련해 현재의 시가총액 기반을 다시 세웠다. 문제는 있었지만, 커뮤니케이션 설계로 회복력을 입증한 셈이다.

시장과의 소통은 '선택'이 아니라 '준비'의 문제다. 말은 기업의 방패이자 검이며, 커뮤니케이션은 방어가 아니라 설계다. 결국 살아남는 기업은 언론을 이기려 하지 않고, 스스로 이야기의 방향을 만들어내는 기업이다.

길재식 기자 osolgil@etnews.com