배달 플랫폼-입점업체 상생협의체에서 2.0~7.8%의 차등수수료 상생안을 도출한 가운데 대형 프랜차이즈 가맹점들이 무단 퇴장하는 등 거세게 항의한 것으로 알려졌다. 배달업계에서는 정부와 공익위원이 100일 넘는 노력 끝에 상생안을 도출했는데도 불구하고 영세업체와 비교해 매출과 수익성이 훨씬 높은 대형 가맹점주들이 '어깃장'을 놓고 있다고 지적했다.

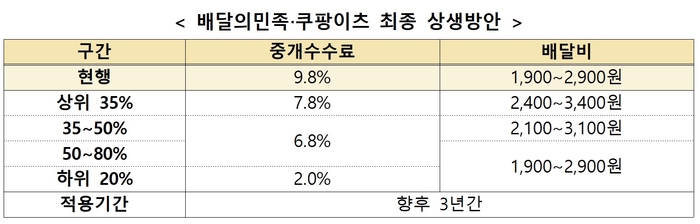

배달 플랫폼-입점업체 상생협의체는 14일 2.0~7.8%의 차등수수료를 바탕으로 한 상생안을 도출했다. 이에 따라 배달의민족과 쿠팡이츠는 기존에 9.8%로 일괄 적용하던 중개수수료를 매출액에 따라 2.0~7.8%로 낮춘다. 이 방안은 내년 초 시행될 예정이다.

상생안에 따르면 거래액 하위 20% 입점업체 수수료는 9.8%에서 2.0%로 줄어든다. 거래액 상위 35% 업체는 7.8%, 35~80% 업체는 6.8% 수수료율을 적용한다. 매출이 높은 거래액 상위 35%와 35~50% 업체는 배달비가 각각 500원(2400~3400원), 200원(2100~3100원) 증액된다. 거래액 50% 미만 업체 배달비(1900~2900원)은 종전대로 유지된다.

상생안은 매출이 낮은 영세업체로 갈수록 업주 부담은 크게 줄어드는 구조로 설계됐다. 3만원어치 치킨을 주문하면 종전 수수료율(9.8%)와 배달비(2900원)를 적용한 중개 수수료는 2940원으로, 배달비를 합하면 5840원이다. 앞으로 상위 35% 업체 수수료율은 2340원에 배달비(3400원)를 합쳐 5740원으로 줄어든다. 또 35~50% 5140원, 50~80% 4940원, 20% 이하는 3300원으로 낮아진다. 특히 매출이 낮은 20% 이하 업체는 3만원 치킨을 소비자가 주문하면 수수료 등 부담이 43% 감소한다.

배달업계 관계자는 “영세업체 중심으로 수수료 부담을 크게 낮추는 한편 매출액이 하위 50% 이하인 업체는 추가 배달비 부담을 모두 플랫폼에서 내는 것”이라고 설명했다.

영세업체의 수수료율을 크게 낮추는 방안에 대해 이날 협의체 공익위원들은 “아주 만족스럽진 못하더라도 일단은 시행을 하자”는 입장을 내비쳤다. 소상공인연합회 등 입정단체들도 “조속히 방안을 이행하자”는 입장을 냈다.

대형 프랜차이즈업계를 대변하는 전국가맹점주협의회, 한국외식산업협회 등 일부 입점단체는 전날 협의체에서 완강히 거부하며 회의가 끝나기도 전에 퇴장한 것으로 알려졌다. 영세업체보다 수수료 인하율이 적자, '집단 퇴장'이라는 강수를 뒀다. 전가협은 주요 치킨 대형업체인 BBQ와 BBC 등이 속해있다. 한국외식산업협회도 친프랜차이즈단체로 뽑힌다.

업계 한 관계자는 “회의장에서 고성을 내면서 '모멸감을 느끼며 회의를 왜 12차까지 했느냐'는 식의 말이 오갔다”면서 “5%로 왜 수수료를 내리지 않았다는 반대 목소리가 있었다”고 전했다. 그동안 10차례가 넘는 협의체 회의에서도 차등 상생방안 수준을 두고 입점업체끼리 수시로 목소리를 높인 것으로 알려졌다.

대형 프랜차이즈의 반대에 배달업계에선 “매출이 높은 가맹점보다 수익이 미미한 영세업체를 적극 지원한 것”이라고 반박했다. 통계청에 따르면 지난해 기준 우리나라 비(非)프랜차이즈 외식업체의 연 평균 매출은 2억2126만원으로 프랜차이즈 외식업체(2억8006만원)가 27% 높았다. 연 매출이 1억원이 안 되는 프랜차이즈는 13.9%에 불과한 반면, 비프랜차이즈 업체는 이 비중이 31.9%로 2.3배 높았다. 프랜차이즈 업체의 85% 이상이 연 매출 1억원이 넘는다는 것이다.

공정거래위원회가 올 봄 9934개 외식 프랜차이즈 브랜드를 조사한 결과에 따르면, 이들의 가맹점 수는 17만9923개로 평균 연매출액은 3억1400만원이었다. 전년 대비 12.7% 증가한 수치다. 업계에서는 프랜차이즈 매출이 비 프랜차이즈보다 30~40% 높다고 지적한다. 반면 지난해 전체 국내 음식점 수는 57만2550개로, 프랜차이즈 가맹 음식점 수보다 약 3.2배 많다.

업계 관계자는 “매출이 높은 대형 프랜차이즈 가맹점보다 매출이 낮은 비브랜드 업체가 훨씬 많아 이들에 대한 지원이 보다 절실하다”고 밝혔다.

변상근 기자 sgbyun@etnews.com