한국전기연구원 최초 외국인 정규직 박사

에너지·환경 이바지하는 전동기 연구하고파

“안녕하십니까. 저 인도 사람이에요. 잘 부탁드립니다.”

평범한 인사말이 이렇게 사람을 놀라게 할 수도 있다. 유창한 한국말을 개인기 삼아 유튜브며 방송 등으로 종횡무진 활약하는 소위 '대한외국인'이 한둘도 아닌데 새삼 두 눈을 의심했다.

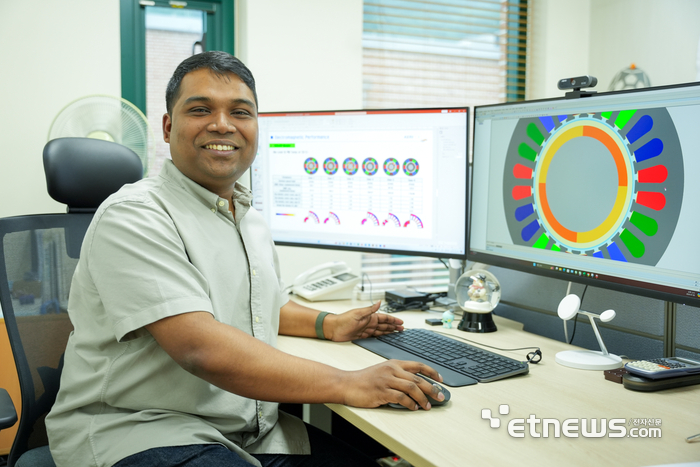

한국전기연구원(KERI) 최초의 외국인 정규직 박사로 올 3월 초 입사한 폴 살바짓 전동력연구센터 선임연구원은 처음 만난 순간부터 헤어질 때까지 전문용어를 제외하고 의사소통에 단 한마디도 영어를 쓰지 않았다. 한국에 머문 지 10년이 채 안 된 그의 유창한 우리말 한마디 한마디에는 한국과 KERI에 대한 애정이 듬뿍 묻어난다.

-한국에 어떻게 오게 됐나.

▲2013년 당시 인도에서 대학 졸업한 23살이었다. 대사관 통해 해외 정부 장학생 유학 알아보다가 한국과 처음 인연을 맺게 됐다. 대학 때 전기공학을 전공했는데 메카트로닉스 쪽 유학생을 원하던 한국이 다른 나라보다 조건이 잘 맞았다. 사실 그전까진 한국 하면 삼성, 현대차 정도만 아는 수준이었다.

-한국어가 유창한데 비결은.

▲한국 정부 장학금 조건이 한국어능력시험 4급 이상 획득해야 하고 더 높은 등급은 6급 이상 요구한다. 열심히 해야 했다. 신기한 게 인도는 다양한 언어 쓰는데 제 고향 동쪽 벵골지역 말이 한국어와 구조가 비슷하다. 말하는 방식이 거의 같아서 단어만 한국어로 바꾸면 된다.

-KERI와의 인연은.

▲한국은 학교 아닌 교수나 전공을 스스로 선택하도록 했다. 그래서 부산에 왔다. 전공에 맞는 학교가 동아대였고 당시 KERI 팀장이었던 장정환 교수 밑에서 석사과정을 밟았다. 박사과정은 연구실 국제공동연구 과제로 한국과 호주를 2년 정도 오가며 진행했다. 이후 KERI에서 1년 반 정도 포닥(박사후연구원)을 했다.

2022년 독일 ABB연구소에 입사했는데 아무래도 대기업이다 보니 하고 싶은 연구를 맘껏 하기에 한계가 있어 다시 KERI 문을 두드렸다. 배운 것도 있다. 독일은 교수의 기업 활동이 비교적 자유롭고 산학 기술교류가 활발하다. 기업에 필요한 기술이 뭔지 교수가 학생에게 잘 전달하는 것도 사회에 큰 도움이 될 거다.

-현재 KERI에서 하는 연구는.

▲대표적으로 세 가지다. 우선 고속철도 관련 연구다. 한국 고속철은 TGV처럼 양 끝에 동력이 집중되는 방식인데 산악 지형과 곡선주로가 많은 한국에는 신칸센처럼 동력 분산식이 더 낫다는 분석도 있다. 새 고속철 도입 기술보다 더 나은 기술 있는지, 문제는 없는지 면밀히 들여다보고 있다.

웨이퍼 절단 기술도 연구 중이다. 한국은 반도체 강국이지만 절단·가공 장비는 전량 수입해 쓰고 있다. 스핀들 모터, 블레이드 기반 웨이퍼 절단 공정에 추가할 만한 새로운 기술을 찾고 있다.

우리 센터가 전통적으로 해온 산업용 전동기도 빼놓을 수 없다. 전동기는 세계에서 가장 전기를 많이 쓰는 기기다. 1%만 효율을 높여도 탄소배출을 크게 줄일 수 있다. 대부분 유도기를 쓰는데 다른 방식 산업용 전동기를 만드는 게 목표다.

-꼭 하고 싶은 연구가 있다면.

▲박사후연구원 때 학교 방문해 과학기술 홍보하는 프로그램에 참여한 적이 있다. 미래 자동차 소개 중 한 학생이 “우리 지구가 앞으로 너무 나빠질 거다. 지구를 보호해줄 수 있냐”고 물었다. 결국 에너지구나 싶었다. 한국은 삼면이 바다에 강도 많은데 아직 전기선박은 많지 않다. 전동기 쪽에서 할 수 있는 일이 분명히 있다고 생각한다.

-과학자 꿈꾸는 학생들에게 한마디.

▲한국은 배운 원리를 실제 상황에 적용해볼 수 있는 환경이 잘 돼 있어 과학 공부하는 입장에서 좋다고 생각한다. 연구 환경과 생활 인프라도 우수하다. KERI만 해도 도심에 인접하고 기숙사가 잘 돼 있어 불편함 없이 연구에만 집중할 수 있다. 기회가 있다면 꼭 도전해보길 바란다. 대신 언어 준비는 철저히 하고 오면 좋겠다. 언어는 그 나라의 문화를 담고 있는 만큼 미리 준비할수록 도움이 된다. 외국 생활 가장 두꺼운 벽이 하나 무너지는 셈이다. 제가 독일보다 한국을, ABB보다 KERI를 선택한 이유이기도 하다.

창원=노동균기자 defrost@etnews.com