공유주방이 식품위생법이라는 난관을 만났다. 배달음식 업계 신산업으로 급부상했지만 우리나라에서는 이 같은 사업 모델이 불법이기 때문이다. 현행법은 주방을 여러 사업자가 나눠 쓸 수 없도록 규정한다. 이에 따라 업계 일각에서는 관련 규제를 개선, 신산업 물꼬를 터 줘야 한다는 지적이 나온다.

7일 업계에 따르면 떠오르는 푸드테크 산업인 공유주방 업체들이 현행법 규정 개선이 필요하다는 목소리를 내고 있다. 식품위생법 제37조(영업 허가)에 따르면 음식점 사업자는 개업에 앞서 허가 관청으로부터 영업 신고를 받아야 한다. 이때 '식품접객업 영업허가 관리대장'을 작성한다. 관리대장에는 영업장, 조리장, 객석 면적이 구분 표시된다.

구획된 조리장마다 1개의 영업 허가가 나온다. 위생과 안전 문제 발생 시 책임 소재를 가리기 위해서다. 공유주방 모델을 이 기준에 대입하면 불법으로 판가름 난다. 조리장 한 곳을 여러 사업자가 나눠 쓸 수 없기 때문이다.

식품의약품안전처 관계자는 “한 장소를 두고 여러 사람이 사업자등록을 낼 수도 없다”면서 “세법 문제도 걸려 있는 등 공유주방이 허용되려면 여러 법이 함께 논의돼야 한다”고 말했다.

현재 공유주방 사업에 뛰어드려는 업체 수는 10여곳이다. 일부 업체는 조리장 한 곳을 16~20㎡ 규모로 쪼갤 계획이다. 법 위반을 피하기 위해서다. 칸막이, 출입구, 조리 도구를 개별 설치하는 방안도 검토하고 있다. 그러나 불어날 투자비 부담에 속앓이를 하고 있다. 한정된 자원을 효율적으로 사용하는 공유경제 개념과도 맞지 않다고 주장한다.

업계 관계자는 “미국에서는 공간이 아닌 사람 기준으로 영업 허가가 나기 때문에 공유주방이 우리보다 먼저 활성화된 것”이라면서 “새로운 산업이 성장할 수 있도록 제도적 뒷받침이 요구된다”고 강조했다.

국내 공유주방 시장 규모는 통계로 잡히지 않았다. 업계는 최소 1조원에 이를 것으로 추정한다. 중소벤처기업부에 따르면 2016년 기준 일반 음식점 수는 67만5199개다. 매출 62조원이 일어났다. 식품 제조·가공 분야는 11조4000억원 수준이다.

발전 가능성은 무궁무진하다. 차량공유 기업 우버의 창업주 트래비스 캘러닉이 가세하면서 성장 잠재력을 높였다. 캘러닉은 올해 서울에 공유주방 4곳을 세운다. 투자금도 몰린다. 위쿡, 키친서울, 먼슬리키친, 심플키친 등이 최근 투자를 유치했다.

구태언 테크앤로 대표 변호사는 “공유경제는 디지털 경제로의 전환이 전제되는 개념”이라면서 “아날로그 시대에 만들어진 각종 규제를 디지털 경제에 맞게 서둘러 리모델링해야 한다”고 조언했다.

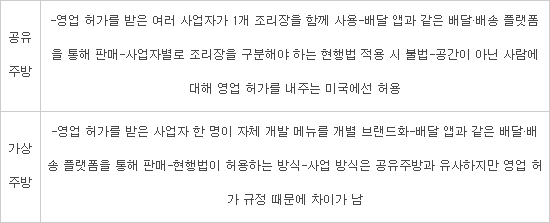

한편 국내에선 가상주방(고스트 키친)이 활성화돼 있다. 고스트 키친은 공유주방으로 넘어가기 직전 단계 사업 모델이다. 영업 허가를 받은 한 업체가 자체 개발 메뉴를 브랜드화한다. 이후 배달의민족, 요기요와 같은 배달 애플리케이션(앱)을 통해 주문을 받는다. 개별 사업자가 입점하는 공유주방과는 구분된다.

[표]공유주방VS가상주방

(자료=업계 취합)

최종희기자 choijh@etnews.com