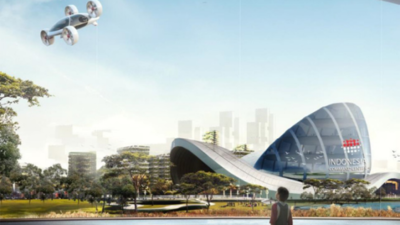

도시는 인류 문명 수준을 나타내는 척도다. 도시에서 파생되는 새로운 문물은 인류의 삶을 더욱 풍요롭게 해 준다. 정치, 경제, 문화, 과학이 융합하며 더 나은 가치를 만들어 간다. 한 국가의 도시 수준은 국가경쟁력을 넘어 시대 상징이 되기도 한다.

이 같은 도시 개념에 스마트라는 접두사가 붙었다. 스마트는 현대 인류 문명의 최고봉인 4차 산업혁명을 상징하는 단어다. 스마트시티를 두고 세계 선진국과 도시가 경쟁을 한다. 기존의 도시화 문제를 해결할 수 있고, 표준 기술이 불러들이는 부의 선점은 정부와 민간 모두에게 가장 중요한 화두다.

우리 정부도 매우 큰 관심을 두고 역량을 집중하고 있다. 지난해에 '스마트도시법'이 국회를 통과했고, 2019년도 예산은 704억원으로 전년의 182억원 대비 4배 가까이 늘어났다. 문재인 대통령이 신년사에 8대 선도 사업이라고 강조, 시범도시 선정과 각종 정책이 쏟아지고 있다. 그러나 과연 성공할까.

제도 근간인 법의 유래를 살펴보면 스마트도시법은 기존 '유비쿼터스도시법'을 전면 개정하며 만들어진 법이다. 2000년대 중반에 이른바 U-시티라 불리던 유행을 타고 만들어진 유비쿼터스도시법은 많은 도시에 적용됐다. 실패도 성공도 아닌 모호한 정책이었다. 과거 경기도 용인시 흥덕지구의 U-시티 자문위원장이던 진용옥 경희대 명예교수는 체계 모순과 관 주도 정책 집행으로 이도저도 아닌 결과가 나왔다며 혹평했다.

2018년 1월 4차산업혁명위원회와 관계 부처 합동으로 발표한 '스마트시티 추진 전략'에도 이러한 정부의 반성이 담겨 있다. U-시티 사업 한계인 공공 주도, 지속 가능성, 인프라 구축 중심, 국가 차원의 전략 부재 등 한계를 털어놓았다.

그렇다면 지금 추진하고 있는 스마트도시법의 추진 체계는 과연 이러한 단점을 극복했는지 의문이 든다.

당연하게도 아니다. 제정된 스마트도시법을 보면 과거 잘못된 행태가 그대로 남아 있다. 민간 마스터플래너(MP)에게 전권을 줬다지만 정작 종합계획 수립과 정책을 조율하는 핵심 기능인 국가스마트도시위원회의 위원장은 국토교통부 장관이다. 부위원장은 유관 부처 차관이 하고 있고, 그다음에서야 민간 위원을 위촉한다.

게다가 부처 합동 정책이라며 더 많은 조직이 생기고, 위원회가 생기면서 행정 절차는 더욱 복잡해지고 있다. 민간에서 대응해야 할 정부 공무원이 갑절은 늘었다. 정부 욕심은 끝이 없고, 같은 실수를 반복한다.

사실 정부는 이미 답을 알고 있다. 스마트도시법을 제정한 지 얼마 지나지도 않고 '혁신성장 인프라 건설촉진법'을 제정하려는 이유는 현재 규제 체제의 돌파구를 마련해 보자는 것이다. 그러나 이는 '옥상옥'일 뿐이다. 규제를 없애려면 새롭게 법을 만들 게 아니라 이중삼중으로 막혀있는 기존 규정을 삭제하거나 개정하는 것이 우선이다.

국내에서 스마트도시가 성공하려면 조금 더 과감해야 한다. 규제 샌드박스법을 넘는 근본 규제 혁신이 필요하다. 과거 전자정부를 추진할 때 과감한 규제 해소와 권한 이양으로 민간이 매력을 느끼며 참여했다. 민간 기업은 이익이 된다면 당연히 투자를 한다.

국회 국토교통위원장으로서 스마트시티 성공과 국익을 위해 규제 혁신 관련법을 적극 심사할 준비가 돼 있다. 정부가 진정 권한을 내려놓을 생각이 있다면 말이다. 혁신 성장 상징인 스마트시티가 부동산 공평 과세보다 더 중요한 과제임을 다시 한 번 깨닫기 바란다.

박순자 국회 국토교통위원장(자유한국당 의원) hisoonj426@naver.com