연중 어느 때보다 술자리가 잦은 시기다. 2018년을 마무리하는 송년회에 이은 신년회가 잦다. 대부분은 즐거운 술자리가 이어지지만 술자리가 고통인 이들도 있다. 낯빛에서부터 차이를 보인다. 아무리 마셔도 얼굴 색 하나 변하지 않는 주당도 있지만 한 잔 술에도 얼굴이 붉게 달아오르는 사람도 있다.

이들은 술을 마시면 속이 메스껍고 두통과 어지러운 증상이 찾아오지만 매번 내색하기 힘들다. 누군가가 '술은 마시면 는다'며 계속 술을 권하면 더 괴롭다. 술이 쓰디 쓴 약처럼 느껴진다. 이럴 때마다 '나는 왜 술을 마시면 얼굴이 빨개질까?'하는 의구심이 든다.

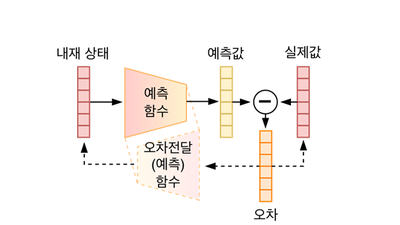

알코올 분해과정을 보자. 우리 몸에 들어온 알코올은 위와 간을 거치는 1차 분해과정에서 독성물질인 '아세트알데히드'로 변한다. 이후 '알데히드분해효소(ALDH)'가 아세트알데히드를 인체에 무해한 아세트산으로 변화시킨다.

그런데, 사람마다 ALDH 효소 생성량이 다르다. 주당은 타고나는 것이다. 인종별로도 차이를 보이는데 황인종, 특히 우리나라 사람은 약 40%가량이 ALDH 효소가 결핍돼 있거나 생성량이 적다. 사람마다 아세트알데히드 분해 능력이 현격하게 다르다.

ALDH 효소를 왕성하게 만들어낼 수 있는 사람은 아세트알데히드를 손쉽게 분해할 수 있지만 그렇지 못한 이는 체내에 미쳐 분해하지 못한 독성물질이 쌓이게 된다. 이 때 얼굴이 빨개지는 '알코올 홍조반응(Alcohol flush reaction)'이 나타난다. 아세트알데히드 독성이 혈관 팽창을 유도하고 혈류량을 늘려 발생한다. 체내 독성물질이 쌓여간다는 적색경보인 셈이다.

이 경보를 무시하고 음주를 계속하는 사람은 건강을 크게 해칠 가능성이 높다. 얼굴이 빨개지는 사람은 음주 시 보통 사람보다 질병 발병 가능성이 훨씬 높다. 식도암과 대장암 발병률이 6배 이상 높은 것으로 알려져 있다. 아세트알데히드는 강력한 발암물질이다. 간암이나 알코올성 지방간, 간경화, 고혈압, 심근경색, 각종 뇌혈관 질환 발생 위험도 높인다.

그렇다면 정말로 술은 자주 마시면 늘까? ALDH 생성량을 늘려 남들처럼 평온한 얼굴로 음주를 즐길 수 있을까?

답은 '어렵다'이다. ALDH 생성량은 훈련으로 변화하는 것이 아니다. 아무리 술을 많이 마셔도 변화량을 보이지 않는다. 음주 자체에 익숙해져 술을 더 잘 마시는 것처럼 보일 수는 있지만, 체내에는 분해되지 않은 아세트알데히드가 계속 쌓여 건강을 해치게 된다.

음주 시 도움이 된다고 알려진 외부 요소도 맹신하기 어렵다. 시중에 유통되는 일부 숙취해소제가 ALDH 효소를 함유하고 있지만 이를 제외한 대부분은 보조 역할에 그치고 있다. 촉매역할을 해 ALDH 효소 반응을 촉진시킬 뿐이다. 숙취해소제를 먹으면 단 번에 술에 깬다는 것은 있을 수 없는 일이다.

헛개 열매나 홍삼, 매실 등 민간요법도 그대로 믿기 어렵다. 이들을 섭취할 때 ALDH 효소 생성량이 일시적으로 늘어난다는 내용을 담은 논문이 나오고 있지만 개인차가 크다. 오히려 적당한 수분섭취와 꾸준한 운동이 더욱 효과적이다.

전문가들은 자신에 맞는 음주 습관을 갖는 것이 무엇보다 중요하다고 조언한다. '술은 마시면 는다'는 속설을 믿지 말고, 자신이 견뎌낼 수 있는 양을 즐겨야 건강을 유지할 수 있다는 것이다.

김태완 한국식품연구원 전통식품연구단 박사는 “개인별 음주를 견딜 수 있는 양과 아세트알데히드 분해 능력은 현격하게 차이를 보이고, 한계도 명확하다”며 “적당한 음주가 건강을 지킨다”고 말했다.

대전=김영준기자 kyj85@etnews.com